[Télécharger le PDF de l’article du catalogue]

Voir aussi sur le site de l’APRES : “Pourquoi l’homme approximatif ?”

[Télécharger le PDF de l’article du catalogue]

Voir aussi sur le site de l’APRES : “Pourquoi l’homme approximatif ?”

Mensuelle, Europe ne fut pas toujours, comme aujourd’hui, une revue littéraire. S’occupant de culture et d’idées politiques, on conçoit que les noms des écrivains et des poètes n’y figurent pas en permanence, et qu’elle ne se soit pas préoccupée d’établir un classement des valeurs littéraires dès son apparition, en 1923. D’autant plus que, tournée vers l’Europe et, pour ainsi dire, le monde entier, les Français ne devaient absolument pas occuper le devant de la scène. Fondée par des anciens du groupe de l’Abbaye et des amis de Romain Rolland, elle était plus préoccupée de revendication et de justice sociale que d’avant-garde. Néanmoins, elle ne pratiquait pas d’ostracisme envers l’avant-garde contemporaine, qu’elle regardait d’un œil souvent amusé, parfois horrifié, en attendant le moment où, une fois leur gourme jetée, ces jeunes, tel Philippe Soupault, viendraient la rejoindre. N’oublions pas que son premier numéro publiait un inédit du comte de Gobineau !

S’adressant à un public que l’on peut qualifier globalement « de gauche », sans risque d’être démenti, composé d’instituteurs, d’autodidactes, mais aussi de cadres, d’ouvriers organisés, de lecteurs éclairés qui ne demandaient qu’à l’être davantage, elle se devait de lui apporter des éléments d’information et de réflexion, lui découvrant de larges perspectives vers des cultures étrangères et dressant d’indispensables panoramas sur l’histoire des idées, des influences réciproques, d’un pays à l’autre, des esthétiques à l’œuvre ici et là. À ses débuts, la publication de textes étrangers contribua vivement à sa diffusion. Si bien qu’au bout d’une centaine d’années d’existence, elle occupe une place notable dans le champ culturel français. Qu’elle le veuille ou non, elle a procédé à un classement des valeurs et elle contribue, aujourd’hui encore, à la « panthéonisation » de certains auteurs, tant étrangers que français, et à leur divulgation en France, notamment à travers ses numéros spéciaux. À tel point que ceux-ci sont devenus la norme.

Pour vérifier chacune des assertions précédentes, nous disposons d’un outil incomparable, que bien des chercheurs nous envient. Cette source exhaustive, c’est le DVD de la revue, en texte intégral, reproduisant à l’identique toute la collection des livraisons de 1923 à l’an 2000, en mode image et en mode texte par conséquent. Un spécialiste de la mesure lexicale (lexicométrie), Étienne Brunet, l’a ainsi caractérisé : « de 1923 à 2000 il y a 860 numéros, compte tenu d’une suspension entre 1939 et 1945. Cela fait 13 mètres de rayons dans une bibliothèque, ou, si l’on compte en unités plus petites, 7 500 auteurs différents, 28 000 articles, 140 000 pages et 58 millions de mots. On se rapproche des sommets gigantesques de l’Encyclopaedia Universalis (6 025 auteurs, 30 000 articles, 52 millions de mots), et du Grand Larousse du XIXe siècle (90 millions de mots). »

Ainsi, l’amateur d’Apollinaire s’assure immédiatement que le nom du poète y apparait 3 224 fois, ce qui en fait l’un des plus fréquents dans l’ensemble indiqué, bien après Romain Rolland, cela va de soi, mais bien avant tous ses contemporains (il faudrait aussi tenir compte de la trentaine d’apparitions du dérivé apollinarien). C’est pourquoi le titre de cet article s’est imposé à moi, mathématiquement, si je puis dire. Apollinaire est un champion d’Europe par sa présence sous la plume des rédacteurs, par son aura chez les lecteurs, et peut-être, implicitement, parce qu’il n’a pas dédaigné, de son vivant, l’idée européenne, lui que la biographie montre européen avant tout, lui qui vécut « À travers l’Europe vêtue de feux multicolores ».

Surpris de l’étonnante réception critique du poète par la revue Europe, j’établirai la place qu’il occupe dans les 860 numéros considérés, j’analyserai ensuite les œuvres saillantes de son répertoire, pour, enfin, m’attarder sur l’image que les collaborateurs de la revue donnèrent de lui.

***

En quoi Apollinaire est-il le champion d’Europe ? Eh bien, tout simplement, parce qu’il est l’auteur le plus fréquemment nommé des membres de sa génération. J’appellerai génération d’Apollinaire, au sens que Thibaudet donnait à ce terme dans son Histoire de la littérature française de 1789 à nos jours, tous les auteurs nés entre cinq ans avant, et jusqu’à cinq ans après lui. Voici, dans l’ordre des fréquences décroissantes, le relief que donne, aux dix premiers, le corpus considéré (c’est-à-dire toutes les livraisons de la revue de 1923 à 2000) : Apollinaire = 3 224 occ., Max Jacob = 2 524, Jules Romains = 1 464, Giraudoux = 1 368, Ramuz = 1 349, Raymond Roussel = 1 171, Victor Segalen = 842, François Mauriac = 823, Valery Larbaud = 817, Jules Supervielle = 724… Ce qui signifie, si l’on s’en tenait à ces seules fréquences, qu’il faudrait consacrer un numéro à Jules Romains, à Giraudoux et à Ramuz, après l’avoir fait pour Max Jacob et Apollinaire.

Quoi qu’on puisse penser des comptages, ce classement donne une image remarquable de la considération que la revue porte à certains écrivains de cette génération, tel Jacques Chardonne, tant prisé par un ancien Président de la République, ou bien le Paul Géraldy de Toi et moi (recueil qui figurait dans toutes les bibliothèques des familles) avec un score de 18 occurrences. Pour divers que soient ces contemporains, aucun n’est aussi considérable et considéré qu’Apollinaire, le fait est évident.

Le second, Max Jacob, que l’on peut tenir pour son frère d’armes, en dépit des variations de leur amitié, épouse une courbe de fréquence tout à fait parallèle à celle d’Apollinaire, à cette différence près que le dossier Jacob précède de neuf ans celui que la revue a consacré à Apollinaire, et qu’il est plus fortement question du premier en 1949, en raison des nombreux articles évoquant son destin tragique.

Mais, dira-t-on avec raison, de tels scores doivent toujours être relativisés. Ainsi, Romain Rolland, champion toutes catégories, apparait-il 6 671 fois, en incluant un numéro spécial (n° 109-110, 1955) consacré à ce père tutélaire. On notera avec curiosité la fréquence accordée à un Claudel, à qui fut dédié un dossier en 1982, soit 2 242 occ., Gide n’atteignant que 2 183 occ. et Péguy, 1 836, à peine plus que Jarry son « conscrit », né la même année que lui, soit 1 696 occ.

Plus jeunes que lui, ses voisins les plus proches ne lui font aucune ombre. Cendrars n’a que 1 975 occ. (tout en y incluant un dossier en 1976) ; Reverdy seulement 1 182 occ. en dépit d’un numéro double en 1994 ; sans parler du dévoué André Salmon (191 occ.), non plus que de Pierre Albert-Birot, injustement moqué par ses contemporains, les surréalistes.

On notera, au passage, que le fait de consacrer un numéro à un écrivain accroît systématiquement sa fréquence dans la revue d’un millier d’occurrences.

***

Ainsi, notre poète occupe bien la première place dans sa génération et même au-delà. La haute fréquence de son nom ne signifie pas qu’il apparaisse dans la revue d’une façon également répartie dans les 218 articles où il est nommé, de 1923 à l’an 2000. La statistique année par année (qu’un graphique traduirait plus éloquemment), montre des pics de fréquence en 1953, 1958, 1966, 1970, 1982, etc. Il va de soi que la haute fréquence de 1 100 occ. en 1966 correspond, comme indiqué précédemment, à la livraison entièrement consacrée au poète. Inversement, il y a des années totalement creuses, où il n’est jamais nommé (en 1928, 1929, 1930, 19332, 1934…). D’autres où il l’est à peine : 4 fois en 1949, 9 fois en 1965, l’année-même qui précède le numéro dédié à son œuvre !

Pour résumer cette prise de vue chronologique, disons qu’il est nommé 62 fois dans la période d’avant-guerre (1923-1939), dont 29 fois en 1924, essentiellement dans la chronique que René Lalou lui consacre, pour le cinquième anniversaire de sa mort. Chronique mitigée, sans réserve pour le poète d’Alcools, très critique envers le théoricien de « l’Esprit Nouveau » !

Il est nommé 1 748 fois dans la période 1946-1968, majoritairement dans le n° 451-52 de 1966, déjà signalé, auquel je consacrerai un examen particulier ci-après.

À la reprise de la revue, après de si dures épreuves nationales, nul ne s’étonnera de voir Aragon parler d’Apollinaire conjointement avec Max Jacob au sujet du poème en prose dans ses « Chroniques du Bel-Canto » (avril 1946, p. 106) et Claude Roy dresser en 1948 un panorama des livres récemment parus d’André Rouveyre, Louise Faure-Favier, André Billy, Aegerter et Labracherie, à la recherche d’un « lyrisme du discontinu » parfois capté par Apollinaire.

Poursuivant ce décompte, je relève qu’entre 1969 et 1984, il y a 1 031 occ. de ce nom choisi, dont 278 en 1970 et 222 en 1982, surtout dans le numéro de juin-juillet, tranchant de « Cubisme et littérature ».

À noter un net recul pour la dernière période : de 1985 à 2000 inclus, il n’y a que 383 occurrences du patronyme, dont 67 en 1993 et 57 en 1997, ce qui est tout de même six fois plus que durant l’avant-guerre !

Soit, dira-t-on, Apollinaire est fort souvent nommé dans votre revue. Mais cette haute fréquence ne dit pas si c’est en bien ou en mal, pour le louer ou pour en médire !

Je regrette de ne pouvoir reproduire ici, comme on fait dans les études bibliques, un tableau de la totalité des « concordances » (index alphabétique, ligne par ligne, des 3 224 apparitions du patronyme Apollinaire, avec sa localisation dans la collection complète de la revue) afin d’en dégager, d’un seul coup d’œil, la valeur (positive ou négative) et l’usage. Malgré la gageure, je me hasarderai toutefois à montrer, à titre d’exemple, ce qu’on pourrait lire pour la première période (1923-1939), avec un tri à la gauche du mot vedette :

2910329e| s de Strawinsky , de Picasso , d’ Apollinaire ? Plutôt faubourg Saint –

3523999d| in des coups d’ oeil complices d’ Apollinaire , de ses sous – entendus ,

3523997b| nous nous arrêtions aux images d’ Apollinaire : Ta langue poisson roug

3523996h| emblait très fort à ces images d’ Apollinaire à la boue près , à la merd

3827779i| jours été . Les grandes ombres d’ Apollinaire et de Reverdy y planent pa

3727080a| souvent les poèmes de Fagus ou d’ Apollinaire : c’ est une mélodie d’ un

3727046b| ses communicants , à la poésie d’ Apollinaire et de Fargues . Mais depui

3930025a| Manuel poétique d’ Apollinaire , par Jeanine MOULIN ( Les

3829048e| ne note curieuse sur le Séjour d’ Apollinaire en Rhénanie , par E . – M

2910616e| piration font de lui une sorte d’ Apollinaire italien . En dehors de ses

3930350e| ci : notez au passage des vers d’ Apollinaire de Montherlant , de Reverd

3523996i| ne . Et j’ ai pourtant à dire qu’ Apollinaire mentait , parce que dans l

3115404f| isation , quand ils demandèrent à Apollinaire clé graver à la Sorbonne L

3828781i| t avec ceux gui , de Dioseoride à Apollinaire , ont fait servir la litté

242286a| s la dédicace de l’ Hérésiarque , Apollinaire donnait ses contes pour «

264720j| oux , Morand , Larbaud , Proust , Apollinaire … Bref , ni chronologie ré

241885c| ition , vrai Baedeker universel , Apollinaire était un esprit essentiell

277679g| vention du ressort et du détail . Apollinaire a accroché là , à de modes

242284d| une époque féconde en doutes . Apollinaire nous propose une oeuvre ,

241885b| un véritable « esprit nouveau » ? Apollinaire , qui a tant chéri la myst

241885i| autre , c’ est en grande partie à Apollinaire qu’ on le doit . A lui , e

242285f| nébuleuses … Or c’ est un autre Apollinaire qu’ on nous somme d’ admir

242284g| t richesse profonde . Il y a chez Apollinaire une incontestable virtuosi

241885e| térature européenne . J’ ai connu Apollinaire à ses débuts . C’ était al

242284c| e la piété qui pousse les amis d’ Apollinaire à lui apporter leur témoig

265730b| lant , baptisé du nom chrétien d’ Apollinaire , ceci , votre portrait en

231502a| CHRONIQUES 497 au « côté d’ Apollinaire » ; des survivants de l’ è

242286h| prit nouveau » ! Tout le drame d’ Apollinaire est là . Le poème final de

242285h| qui vient , dans l’ esthétique d’ Apollinaire , d’ un Picasso et d’ un B

242284d| alaisée . L’ origine étrangère d’ Apollinaire entre ici en ligne de comp

299987d| mour de Picasso , l’ imitation d’ Apollinaire doivent empêcher M . Cocte

242284b| Duhamel définissait l’ oeuvre d’ Apollinaire « une boutique de brocante

242287a| , qu’ elle recouvre les singes d’ Apollinaire ! A lui , nous devons – mi

253301j| dont , depuis . Mallarmé , depuis Apollinaire , il court , chez les poèt

242285b| e des poèmes – conversations dont Apollinaire fut l’ inventeur . Et nous

242284a| es paroles graves : ils ont égalé Apollinaire à Rimbaud . Cependant pers

242284a| GUILLAUME APOLLINAIRE Le cinquième anniversaire

241885b| et , faire un maître de Guillaume Apollinaire ? Et n’ a – t – on pas été

242284a| iversaire de la mort de Guillaume Apollinaire a provoqué des manifestati

299969j| de Maurice Scève ou de Guillaume Apollinaire au moment – du pourboire .

242286e| ent un infranchissable intervalle Apollinaire rêva d’ être un enchanteur

242286f| e bel Amicitioe sacrum qu’ est l’ Apollinaire Vivant d’ André Billy , il

242531c| ines publiées dans le Mercure par Apollinaire . Il ne faudrait pas , e

242285j| stériles imitateurs . Reste pour Apollinaire – l’ honneur d’ avoir invo

242285i| nomme le cubisme littéraire , si Apollinaire en fut l’ instigateur , el

242285e| abilement Villon et Verlaine . Si Apollinaire tenait tout entier dans le

242285h| nie de cet étonnant jongleur ; si Apollinaire avait vraiment le sens de

242285c| oque qui obscurcit tout débat sur Apollinaire . Ses dévots en sont respo

3320214a| ARTS ) . Vers 1910 , Guillaume Apollinaire et quelques poètes découvr

3829056c| gate l’ image fidèle de Guillaume Apollinaire , « la cétoine au coeur de

3727077d| est dans les poèmes de Guillaume Apollinaire que les échos des ancienne

3523996a| t au destin surprenant Guillaume Apollinaire était , au temps où j’ ava

3930190d| hique du pont Mirabeau dont parle Apollinaire , l’ héliotrope d’ Arthur

3726774a| Après avoir publié sur Apollinaire , Max Jacob , Mallarmé , d

3523998b| e officiel qu’ ambitionnait jadis Apollinaire , Marinetti déclare dans L

3523996e| TT RATURE 475 fruit défendu . Et Apollinaire nous apparaissait , derriè

2910364a| es vers oscillent entre Moréas et Apollinaire , préconise dans son roman

3930163d| époque de Braque et de Picasso et Apollinaire va mourir . Il y a Max Jac

3523996f| a guerre est jolie Mais pourtant Apollinaire pratiquait avec une habile

2910527g| t – on pas une métaphysique chez Apollinaire qui n’ en parle pas ? Et ,

À noter que, sur la machine, un simple clic me renvoie au contexte intégral, ce qui me permet de constater que le « nom chrétien d’Apollinaire » fait partie d’un récit d’Isaac Babel, et ne nous concerne pas ici (il y a 9 occ. du prénom Sidoine, et le fait qu’il soit compté dans la fréquence totale n’a guère d’incidence sur un grand ensemble de 3224 occ.). Un examen superficiel du tableau montre que le poète est, d’emblée, désigné par son patronyme seul, sans prénom, signe incontestable de notoriété. Poussant plus loin, on relèvera les noms les plus proches d’Apollinaire, et les termes qui l’accompagnent le plus fréquemment : images, esthétique, poétique… La vertu de tels outils n’est, heureusement, plus à démontrer (encore que peu nombreux soient ceux qui s’en servent). Dans le souci de situer Apollinaire parmi les préoccupations des collaborateurs de la revue Europe, je m’attarderai plus précisément sur les diverses catégories de textes le nommant.

***

La première, la plus évidente, est celle des documents qui portent la signature du défunt. Elle se trouve dans trois fac-similés autographes, insérés dans le numéro spécial de 1966, puis au bas du manifeste L’Antitradition futuriste, imprimé reproduit selon la même technique en mars 1975. Dans tous les cas, ce sont des documents rares, des manuscrits de poèmes (« Apothéose », fragment – Coll. Chobot ; « Exercice » – à G. Turpin. Coll. Adéma), ou une lettre (Carte-lettre de mars 1916, Coll. Madeleine Pagès) confiés par Jacqueline Apollinaire, André Salmon, Pierre-Albert Birot, et surtout son biographe-collectionneur, Pierre-Marcel Adéma, qui avait largement ouvert ses archives. Sous une couverture reproduisant une aquarelle de Max Jacob, l’illustration de ce n° 451-52 est d’autant plus remarquable qu’avant les années 2000 la revue ne comportait guère d’illustrations. C’est dire le prix qu’on attachait à l’écriture même du poète, sans parler de la qualité des documents inédits, montrés au lecteur pour la première fois.

Viennent ensuite les études et les articles, de ce premier dossier consacré à l’Enchanteur lui-même, qui fit réellement date : il coïncidait avec le programme des agrégations de Lettres, et beaucoup s’en souviennent encore.

La structure des numéros spéciaux de la revue imposait, à l’époque, une présentation par son responsable éditorial, une situation de l’écrivain dans son époque et une chronologie. Cette livraison ne déroge pas à la règle, avec une introduction de Pierre Gamarra qui, de retour de Géorgie, dresse, sous le titre « De faïence et d’escarboucle », un curieux parallèle entre Apollinaire et le huitième centenaire du poète national Roustaveli, auteur d’un poème de 7 000 vers, Le Chevalier à la peau de tigre, dont le peuple est capable de réciter spontanément de longues laisses (Gamarra m’a lui-même récité, sinon la totalité de La Légende des siècles, du moins Le Petit roi de Galice de Victor Hugo, en y mettant le ton et la respiration ; il eût été capable de faire de même pour ce chevalier-là, si on lui en avait donné le temps). Ce qui le conduit à réfléchir sur la notion de popularité, qui caractérise désormais Apollinaire, et sur le mélange de classicisme et d’anticipation, formule même de la modernité. La « Couleur du temps », brossée à grands traits par Maurice Bouvier-Ajame, ne manque pas d’être utile à ceux qui ne croient pas que la poésie sort tout habillée du cerveau de l’artiste. Enfin la chronologie, établie par Michel Décaudin, remet les pendules à l’heure, sur bien des points controversés.

Dans le cadre de ce dénombrement, il serait impertinent d’examiner chaque contribution par le détail. Qu’on me permette de reproduire le sommaire, tel qu’il se présente au lecteur :

Jacques Gaucheron, Etoile Apollinaire, 31

Michel Décaudin, Un chapitre impossible, 36

Jean-Claude Chevalier, Apollinaire et le calembour, 56

P.M. Adéma, “Le Festin d’Esope”, 78

Franz Hellens, Apollinaire avec le recul, 86

Claudine Chonez, Apollinaire parmi nous, 97

Simone Delesalle, Le langage d’Apollinaire, 105

Roger Chateauneu, Inventer l’alphabet du phénix, 112

Pierre Lagrue, Guillaume et Blaise, 118

Hélène Henry, Guillaume et Max, 124

Roger Navarri, Poète du déracinement, 132

Henri Meschonnic, Illuminé au milieu d’ombres, 141

Françoise Han, Images du futur, 169

Noémie Blumenkranz Onimus, Vers une esthétique de ” La Raison ardente “, 173

Georges Dupeyron, Espace et temps, 193

Bernadette Morand, L’absence et la guerre, 202

Lionel Follet, L’amour malheureux, dans “Les Sept Épées”, 206

Frédéric Robert, Apollinaire et ses musiciens, 239

Durey Louis, “Belle clarté, chère raison”, 248

Jean-Claude Chevalier, Apollinaire et la critique, 251

Marie-Louise Coudert, Apollinaire 66, 257

Albert Fournier, Des pied-à-terre au pigeonnier, 295

Il est difficile d’y déceler un principe d’organisation, tant les articles thématiques se mêlent aux études historiques et aux approches plus techniques, sinon le fait que la place d’honneur revient à un poète familier de la revue, lequel, par une image forestière, indique à la fois la place incontestable qu’occupe Apollinaire dans les lettres contemporaines, mais exprime aussi ses propres réticences (comme n’y manquèrent pas certains disciples immédiats d’Apollinaire), à l’égard de sa conception de la modernité, de l’ordre et de l’aventure. C’est, toute proportion gardée, ce qu’exprime, quelques pages plus loin, un autre poète, Franz Hellens, « avec le recul », comme il dit. Nul doute que le jugement de Georges Duhamel, comparant la poésie d’Apollinaire à une boutique de brocanteur, pèse encore sur plusieurs esprits, qui s’efforcent alors de le contredire, ainsi Lionel Follet qui tente avec conviction d’éclairer l’intermède insolite des « Sept Épées ».

Ainsi, les études d’histoire littéraire, au sens large du terme, ne manquent pas de signaler les points obscurs de son œuvre-vie (Décaudin), marquent les rapports conflictuels du poète avec ses complices Max et Blaise, montrent son rôle comme animateur de revues, analysent avec finesse les matériaux qui étaient donnés à lire à l’époque, tel le recueil des lettres à Madeleine Pagès, Tendre comme le souvenir (Bernadette Morand). Albert Fournier poursuit une entreprise savoureuse qui consiste à situer les écrivains dans leurs demeures et à faire entrer, en quelque sorte, la littérature par la promenade, qu’elle soit réelle ou imaginaire.

Mais ce qui, à mes yeux, fit date, et qu’on ne retrouvera plus guère dans la revue, ce fut la publication d’un travail d’équipe : celui que menaient Jean-Claude Chevalier, Simone Delesalle, Henri Meschonnic et leurs collègues à la faculté des Lettres de Lille. Car tel était leur lieu d’exercice. Je puis témoigner de leur réflexion collective, de leur souci d’employer un vocabulaire scientifiquement justifié, moi qui les ai souvent vus travailler dans la Flèche du Nord. Je ne devais pas tarder à descendre, eux à poursuivre leurs débats jusqu’à Lille. Le résultat revêt la forme d’articles autonomes mais interdépendants. C’était l’époque où la linguistique tendait à occuper tout le terrain des études littéraires. Elle s’avance ici à découvert, avec un sourire bienveillant, voire séducteur. Simone Delesalle en explorant tous les pouvoirs de la métaphore, Jean-Claude Chevalier en exposant une théorie, dont l’urgence se faisait sentir, du calembour créateur. Quant à Meschonnic, il lui revenait de tout dire, en raison d’une méthode qu’à l’époque j’aurais qualifiée de structuro-globale, ce qu’il m’aurait aussitôt refusé, afin d’y opposer sa conception du rythme comme totalité.

Un troisième groupe de contributions donnait sa couleur spéciale à la revue Europe, que l’on n’imagine pas renfermée sur son territoire. Apollinaire était ainsi vu de Prague, ou de Géorgie. Hubert Juin y relevait les traces de sa Wallonie natale, N.I. Balachov donnait une leçon sur les cosaques Zaporogues, enfin Michèle Loi y nommait la génération des jeunes poètes chinois tournés vers l’occident, et se référant explicitement à Apollinaire, au moment même où ladite « révolution culturelle » s’en prenait aux suppôts de l’étranger1.

***

La qualité exceptionnelle d’une telle livraison ne saurait faire oublier les cent-quatre-vingt autres articles mentionnant le poète d’Alcools durant toute la période considérée. Pour aller à l’essentiel, je ne mentionnerai que les textes le désignant par leur titre. Le DVD nous le permettant, nous mettrons de côté les notes de lecture pour analyser les articles de fond.

Signe indubitable de notoriété, trois poètes, appartenant à des générations différentes, lui consacrent chacun un poème. Ce sont, tour à tour, Anatol Stern2, ex-avant-gardiste polonais, qui prétendait avoir découvert la filiation napoléonienne du poète, évoquant en 17 chants la trajectoire du bon Guillaume, à la manière de « Zone » ; puis Walter Lowenfels3, poète américain, dont l’élégie (en anglais) avait été d’abord publiée en 1930 par Nancy Cunard chez Hours Press, sa petite maison rurale d’édition, traduite par Charles Dobzynski, lui-même poète fort attaché à la revue et partisan de l’adage baudelairien selon lequel le meilleur commentaire d’un texte est encore un poème.

Proches de ces hommages poétiques, viennent les évocations de son milieu, de sa vie quotidienne, avec le témoignage d’Henri Hertz4, récemment disparu, rappelant sa capacité à prendre le ton des gens rencontrés, son intérêt pour les Juifs, sa fantaisie comme journaliste, les aventures du Festin d’Ésope. Il concluait par son indéfectible foi en l’avenir. Piéton de Paris à sa manière, Albert Fournier5 rendait compte, au lendemain de sa mort (le 21 août 1967) d’une visite à Jacqueline Apollinaire, en décrivant ce qu’il nommait le musée Apollinaire, tout en répétant les assurances données par son neveu sur l’accès à la collection. Auparavant, un certain Laurent6 (qui ne donne que l’initiale de son prénom) rapportait sa participation à la réunion internationale de Stavelot, sa visite des lieux historiques où le jeune Apollinaire et son frère avaient vécu, sous la houlette de Pierre Adéma, et recensait la plupart des poèmes nés en cette Ardenne féconde.

Parmi les articles de fond, dirons-nous, apparaît d’abord, en prolongement de son important essai intitulé Plaisir poétique, plaisir musculaire, un curieux document convoqué par André Spire7. Il s’agit d’un texte fort circonstancié de George Sand protestant contre l’usage de la majuscule au début de chaque vers. Pour Spire, la disparition de ces majuscules est bien plus importante que celle de la ponctuation, initiée par Apollinaire sur les épreuves d’Alcools (récemment publiées par Tristan Tzara en 1953). Dix ans après, dans le volume consacré à l’année 1914, Roland Pierre8 commente la formidable création poétique d’Apollinaire pendant la guerre, et, bien évidemment, son exclamation « Ah Dieu ! que la guerre est jolie ». C’est qu’il pense à l’avenir, aux nouveaux domaines à explorer. Calligrammes désespère A. Breton, tandis qu’Aragon ne voulait y voir que l’ironie et la provocation indirecte. Et Couleur du temps, représentée après son décès, dit tout l’espoir qu’il place dans l’amour. C’est aussi à l’occasion d’un dossier consacré cette fois à Picasso que Michel Pierssens9 avance une opinion tranchée sur Apollinaire critique d’art. Il rappelle leur rencontre au Bateau Lavoir, renvoie une idée reçue selon laquelle Apollinaire aurait expliqué le cubisme. Poète, celui-ci donne une critique impressionniste, et il évolue vers le cubisme. Son commentaire, de plus en plus lyrique, n’explique pas mais accompagne l’élan créateur du peintre. Dans la dernière période analysée, l’érudition s’affiche en tant que telle. Quatre articles viennent ainsi éclairer le lecteur d’Europe. Le premier, d’un hispanisant, examine « Les Sources espagnoles d’Apollinaire dans Les Trois Don Juan »10, et montre chez Apollinaire une connaissance très fine de l’espagnol. Le second, dans l’ordre chronologique, met un point final à l’interrogation sur « L’Écriture cubiste d’Apollinaire »11. Le numéro entier étant consacré au cubisme littéraire, l’auteure recherche les affinités entre peinture cubiste et poésie d’avant-garde à travers les ouvrages qui se trouvaient dans sa bibliothèque. Elle fait ressortir la notion de « nécessité intérieure », employée par Kandinsky dans Du spirituel dans l’art, qui aura une belle fortune par la suite, chez Breton notamment. Mais surtout elle met en valeur l’influence d’un ouvrage de Gaston de Pawlowski, le Voyage au pays de la 4e dimension, qui ouvre sur une mise en cause de l’ordre de la lecture, favorisant l’apparition des Calligrammes. La même livraison nous donne un exemple de « Lecture du cubisme par deux poètes : Apollinaire et Reverdy »12. Les poètes ont su dire la théorie du cubisme mieux que les peintres et théoriciens. D’où une application en deux volets, opposant Apollinaire à Reverdy. Apollinaire met en évidence le « réel comme représentation » et le « travail-matière ». Enfin, dans le numéro consacré à Fernand Léger, Michel Décaudin insiste sur l’importance du second titre dans l’essai d’Apollinaire, Méditations esthétiques, où le poète distingue les peintres nouveaux, sous la bannière du cubisme13.

Chacun sait que la période considérée fut riche en republications des œuvres d’Apollinaire, et en publications d’inédits, ce dont les lecteurs sont le plus avides, notamment au sujet de ses lettres intimes, de ses carnets, et des œuvres dites licencieuses, qui lui permettaient de vivre honnêtement. Ce qui a donné lieu à une dizaine de recensions, dénommées notes de lecture dans la revue (ndl dans le DVD). On en relève dix entre 1948 et 2000, traitant de la publication d’œuvres d’Apollinaire lui-même.

La première est une brève notule, signée de Jacques Gaucheron, nouveau venu dans l’équipe d’Europe, dans les fourgons d’Aragon14. Il se réjouit d’une publication attendue depuis vingt ans, celle d’Ombre de mon amour (chez Pierre Cailler, Genève, 1948). Après tant d’exégèses savantes, il y trouve un bain de fraîcheur, ce qui ne résout d’ailleurs pas le mystère qui émane du poète, qu’il convient d’aimer en bloc, sous toutes ses formes, et surtout sans aucune censure. Il y a là un ensemble de matériaux qui invite à la poursuite des recherches, conclut-il.

La seconde, sous la plume d’Alain Guérin, salue la publication intégrale de Que faire ?, « excellent feuilleton » dit-il, d’autant plus qu’il est préfacé par Jean Marcenac, l’un des piliers de la revue d’après-guerre15. Couleur du temps : il considère que la poésie, ce qu’on nomme justement l’Esprit Nouveau, place désormais son espoir dans la science, et cite le fameux Lysenko, tant apprécié par Aragon pour ses théories génétiques, ce qui fit plonger Europe dans le stalinisme pour dix années, et lui colla une fâcheuse réputation ! Heureusement, Apollinaire ne devait pas faire les frais d’un tel sectarisme, comme le prouve le numéro spécial qui lui fut consacré en 1966, illustrant, par là-même, le nouveau cours d’Europe.

Auparavant, Marc Le Bot commente les Chroniques d’art publiées par L.-C. Breunig, souligne leur immense intérêt pour la connaissance du goût et de la société du temps, appelle à retoucher l’image du poète, son éclectisme, son rôle dans le développement de l’art contemporain, comment il se fait l’écho de ses amis16.

C’est à nouveau Jacques Gaucheron qui, dans la lignée de ce numéro, rend compte des Lettres à Lou, éditées et annotées par Michel Décaudin, qu’il salue en retraçant la genèse du volume résultant de « l’étrange intermède », pour reprendre l’expression du préfacier17. À ses yeux, poèmes et lettres sont inséparables, et la poésie s’éclaire de l’expérience sensuelle, laquelle réinvente l’amour, dans une âme et dans un corps. Comme on le voit, l’analyse est loin du vocabulaire marxiste. Gaucheron distingue deux versants dans cette correspondance : le premier, du 28 septembre 1914 jusqu’en mars 1915, c’est-à-dire jusqu’au moment où Apollinaire est au front. Le second où Lou devient invisible, où le poète projette un livre qu’il intitulerait « Correspondance avec l’ombre de mon amour ». Comme rien n’est simple, passe alors l’ombre mentale de Madeleine, qu’il rêve de former à sa main. Le commentateur souligne, pour finir, la révision des valeurs poétiques à laquelle l’ouvrage nous soumet.

Par la suite, les notes de lecture rendront compte de la correspondance d’Apollinaire. Une notule de Max Allau sur les lettres du poète à sa mère et à son frère relève le caractère bien connu de la mère, exigeante et toujours inquiète, en insistant sur la personnalité d’Albert, frère admiratif et généreux18. La note des Virmaux sur la correspondance du poète avec Picasso19 mentionne la curiosité croissante du public pour ce genre d’écrits intime, espérant percer un secret, et par conséquent toujours déçu. Ici, l’apport est incontestable, par les dessins dont Picasso parsème ses messages, par les poèmes qui viennent étayer ceux d’Apollinaire. Surtout, c’est la nature exigeante de cette amitié qui s’exprime, heureusement éclairée par les notes minutieuses de Pierre Caizergues, à l’évocation de toute une génération. Dans la même veine, la Correspondance Cocteau-Apollinaire, présentée par les mêmes érudits, est élogieusement signalée par Jean Pandolfi20. Il y voit revivre tout un pan de la vie artistique et littéraire de Noël 1916 au 5 novembre 1918.

Dans le même numéro, Jean-Paul Corsetti rend compte du Journal intime d’Apollinaire, publié par Michel Décaudin21. Brièvement, il en dit combien il reflétait les diverses facettes du poète, sa curiosité, son goût de l’étrange et du singulier. Il concluait : « Un livre singulier et divertissant et un fort bel objet bibliophilique. »

Il faut dire ici combien la recension d’une publication dans Europe est aléatoire, dépendant parfois d’un service de presse qui mésestime la revue, ou, inversement, d’une équipe fluctuante de recenseurs, ce qui, dans tous les cas, aboutit à des incohérences. Ainsi, on aurait pu penser que la nouvelle publication des Œuvres complètes dans la bibliothèque de la Pléiade devait susciter la publication d’un compte rendu à la parution de chacun des volumes. Ce ne fut pas le cas, ce qui ne signifie pas, au contraire, que l’auteur d’Alcools ait été méprisé. C’est donc le deuxième tome des Œuvres en prose qui suscite la réflexion de Max Alhau22. Il souligne le vœu d’unité chez le critique d’art Apollinaire, dont les Méditations esthétiques se concentrent sur cette formule : « J’aime l’art d’aujourd’hui parce que j’aime avant tout la lumière et tous les hommes aiment avant tout la lumière, ils ont inventé le feu. » Quant à la critique littéraire, Alhau en montre la triste évolution vers un certain patriotisme. Et de conclure sur la remarquable érudition des présentateurs, Décaudin et Caizergues. C’est le même Max Alhau qui, l’année suivante, rend compte du tome III des œuvres en prose23. Celui qui comblera le plus la curiosité du lecteur, tant avec les écrits anecdotiques que les érotiques (Les Diables amoureux), voire pornographiques (Les Exploits d’un jeune don Juan), de telle sorte que « la surprise du lecteur n’est jamais déçue ».

L’apollinarien exigeant voudrait sans doute qu’Europe signale ou rende compte, dans ses Notes de lecture, de tous les textes du poète, ou des ouvrages à lui consacrés. Il conviendra avec moi que dix signalements durant la période considérée, c’est loin d’être négligeable. D’autant plus qu’il faudrait y inclure deux notes sur des monographies. La première, en mars 1946, signale avec sympathie le petit livre d’André Rouveyre sur son ami, publié chez Gallimard24. Il n’en va pas de même avec la seconde, rendant compte de l’essai de Robert Couffignal dans la collection « Les Écrivains devant Dieu »25, que Jacques Gaucheron dénonce vigoureusement comme « un abominable petit livre », totalement faux, notamment dans son analyse de « Zone ».

***

L’image d’Apollinaire dans la revue Europe est loin d’être négligeable, tant quantitativement que qualitativement. Pour de multiples raisons, ne serait-ce que sa position au cœur des avant-gardes qui explosèrent après la Première Guerre mondiale, le poète d’Alcools et de Calligrammes devint, en quelque sorte, la pierre de touche de la poésie contemporaine, au-delà des articles qui lui furent explicitement consacrés. On se réfère constamment à lui, à propos de chaque écrivain de la génération qui lui succéda, tant pour dire la dette contractée à son égard, que la déférence dont elle témoigna. Ainsi dès la deuxième ligne de l’article que Georges Sadoul consacre à Paul Éluard (juil.-août 1953, p. 39) : il avait eu le défaut de mourir trop tôt… Il en est de même dans les dossiers consacrés à Tzara, à Breton, etc.

Certes, il n’apparait pas une « École Apollinaire », du moins pas dans cette revue. Encore que, par sa seule présence au Comité, Aragon ait pu en rappeler la figure tutélaire, nul n’a cherché à l’attirer vers soi. Au contraire, il semble que, pour échapper à cette tentation, les directeurs successifs aient délibérément donné la parole aux universitaires, aux chercheurs, aux meilleurs connaisseurs du poète, en évitant toute polémique, toute agressivité, et, inversement, toute sanctification.

À cet égard, il serait intéressant de connaître, de la même façon, et durant la même période, l’attitude du Mercure de France, qui publia le premier « La Chanson du Mal-Aimé », aussi bien que de La Nouvelle Revue Française. Reste que nul n’était mieux placé pour enchanter la revue Europe, que le poète qui, dans Calligrammes, annonçait les « Sons de cloches à travers l’Europe ».

Henri BÉHAR

1 En voici la référence : Brett Vladimir, « M. de Kostrowitzky à Prague », 273/ Juin Hubert, « Apollinaire et la Wallonie », 276/ Balachov N.I., « Apollinaire et les Zaporogues », 281/ Boitchidzé Gaston, « Apollinaire en Géorgie », 283/ Loi Michelle, « Apollinaire en Chine », 285

2 « La Maison d’Apollinaire », janv. 1970, p. 196.

3 « Apollinaire, une élégie », juin-juil. 1977, p. 143-148.

4 « Guillaume Apollinaire », janv. 1970, p. 132.

5 « Jacqueline Apollinaire », nov. 1967, p. 213

6 « Guillaume Apollinaire en Ardenne », nov. 1950, p. 111.

7 « George Sand précurseur d’Apollinaire », juin-juil. 1954, p. 22.

8 « Guillaume Apollinaire et l’avenir », mai-juin 1964, p. 155.

9 « Apollinaire, Picasso et la mort de la poésie », avril-mai 1970, p. 178.

10 Sanchis-Banus José, sept. 1976, p. 161.

11 Claude Debon, juin-juil. 1982, p. 118-126.

12 Denis Milhau, juin-juil. 1982, p. 44.

13 Michel Décaudin, « Léger, Apollinaire et les Futuristes », juin-juil. 1997, p. 97.

14 Jacques Gaucheron, « Apollinaire Guillaume, Ombre de mon amour, Genève, Pierre Cailler », 04/1948 p. 123.

15 Alain Guérin, « Guillaume Apolinaire : Que faire ? », 02/1951 p. 99.

16 « Guillaume Apollinaire critique d’art », fév.-mars 1962, p. 254.

17 Jacques Gaucheron’ « Apolinaire, Lettres à Lou », 06/1970 p. 268.

18 Max Alhau, « Apollinaire Guillaume : Correspondance avec son frère et sa mère », 06-07/1988 p. 220.

19 Alain et Odette Virmaux, « Picasso, Apollinaire : Correspondance », 06-07/1993 p. 217

20 Jean Pandolfi Ndl : Caizergues Pierre, Décaudin Michel : Correspondance Cocteau-Apollinaire, mars 1992, p. 215.

21 Jean-Paul Corsetti, « Apollinaire Guillaume : Journal intime », 03/1992 p. 214.

22 Max Alhau, « Apollinaire Guillaume : Œuvres complètes en prose, tome II (Pléiade, Gallimard) », 03/1992 p. 213.

23 Max Alhau, « Apollinaire : Œuvres complètes en prose, tome III (Pléiade, Gallimard) », 08-09/1993 p. 212.

24 Apollinaire. André Rouveyre 03/1946 p. 119.

25 Apollinaire. Robert Couffignal 12/1967 p. 310.

Le dossier consacré à Guillaume Apollinaire ayant été réalisé par nos soins, j’en fournis ici la composition.

Mars 2016 GUILLAUME APOLLINAIRE Europe revue littéraire mensuelle.

[Télécharger le sommaire de la revue Europe et l’article en PDF]

Henri Béhar, 2015, HL63, Sur une page autobiographique de Jarry, Hommage à Jean-Jacques Lefrère.

Numéro coordonné par Jean-Paul Goujon

Henri Béhar – Patrick Besnier – Chantal Bigot – Julien Bogousslavsky – Anne Borrel – Philippe Chauvelot – Alain Chevrier – Bertrand David – Sylvain-Christian David – Jean-Louis Debauve – Catherine Delons – Philippe Didion – Jacques Duprilot – René Fayt – Patrick Fréchet – Jean-Paul Goujon – Roger Grenier – Jean-Marc Hovasse – Maurice Imbert – Nelly Kaplan – Jean-Pierre Lassalle – Claude Makowski – Bertrand Marchal – Jean-Louis Meunier – Laure Murat – Steve Murphy – Eric Nicolas – Benoît Noël – Jean de Palacio – Marie-France de Palacio – Gilles Picq – Michel Pierssens – Olivier Roussel – Claude Schopp – William Théry – Daniel Zinszner

Illustration de couverture : Jean-Jacques Lefrère par Bertrand David

En m’annonçant la création d’Histoires littéraires, Jean-Jacques Lefrère me demanda de lui adresser quelque inédit surréaliste ou de même farine. Je n’en avais pas sous la main. Chaque fois que nous nous rencontrions, il renouvelait sa demande, toujours insatisfaite, hélas pour nous deux.

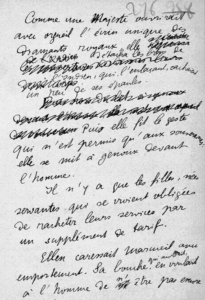

Pour me faire pardonner, s’il est encore possible, voici ce qu’à proprement parler on ne peut nommer un inédit, puisque le texte en a été imprimé de longue date, en 1902 exactement, mais le fac-similé d’une page manuscrite de premier jet de : Le Surmâle, roman moderne d’Alfred Jarry. L’existence de ce manuscrit avait été portée à la connaissance du public lors de l’Expojarrysition, à Paris, en mai-juin 1953. Il était ainsi décrit :

« Ce manuscrit relié, en parfait état de conservation, comprend 337 feuillets format 20 X 15. Signé. La numérotation des pages a été modifiée au moins deux fois par Jarry lui-même (chiffres au crayon bleu et rouge). Visiblement plusieurs feuillets ont été ajoutés après une première élaboration. Jarry prend soin de signaler à la page 163 (devenue 181) puis à la table des matières : « Il y a 324 pages de manuscrit (il y a 7 bis à partir de la page 161). » En réalité finalement, c’est bien 337 feuillets qu’on y trouve, se suivant dans l’ordre. Le texte est ainsi tout à fait complet. »

Suivait la mention « Coll. Bérès », ce qui signifie que ce manuscrit était alors la proprété du libraire-collectionneur-bibliophike Pierre Bérès.

Heureux les visiteurs de cette historique exposition, à la galerie Jean Loize à Paris, qui purent admirer ce manuscrit directement utilisé par l’imprimeur, comme l’attestent le nom de l’ouvrier chargé de la composition, à chaque changement de typographe, et des marques au crayon bleu et rouge d’imprimerie !

Frustrés les visiteurs de cette exposition historique, comme d’ailleurs de toute exposition livresque, puisqu’ils devaient se contenter de contempler une reliure placée sous verre ou, au mieux, une double page inamovible !

Frustrés les amateurs de Jarry, et surtout ses éditeurs successifs, qui espéraient tenir ce document entre leurs mains, sans y parvenir.

Pourtant, je ne crois pas que Pierre Bérès le leur eut refusé, s’ils avaient argumenté. Au vrai, il s’en défit le 25 mars 1991, lors d’une vente à Drouot, où la bibliothèque de Laval s’était portée acquéreur. C’est donc dès cette année-là que les amateurs auraient pu prendre connaissance du contenu, s’ilis s’étaient rendus dans la ville de naissance de Jarry. Un peu plus tard, ils n’avaient même plus besoin de se déplacer, puisque la totalité de ce document était numérisée et installée sur le serveur de la ville, lui-même accessible par le réseau1.

On connaît, en gros, le propos de ce roman. Après avoir prouvé dans Messaline, par des références historiques incontestables, que le désir humain ne fait que croitre à chaque fois que l’on pratique l’acte sexuel, ne pouvant s’éteindre que par la mort du sujet, Jarry veut opérer la même démonstration, située dans le futur, à propos d’un homme. Comme son qualificatif le laisse entendre, le Surmâle est capable de dépasser « l’Indien tant célébré par Théophraste », dont nous entretient Rabelais, et qui le faisait 70 fois en 24 heures.

Magnanime, j’ai choisi de reproduire le folio 276 de cet ensemble qui en comporte 337. Il fait partie du chapitre XII, intitulé « O beau rossignolet ». C’est le moment où les sept femmes, mobilisées pour l’expérience, et enfermées par l’héroïne qui s’est substituée à elles, ont enfin pu se libérer. Persuadées que rien ne s’est passé entre les deux amants avant leur propre irruption, elles assistent, en guise de mise en bouche (si je puis dire), à une scène de fellation.

Voici donc la page manuscrite, suivie de sa transcription diplomatique, telle du moins que nous l’autorisent nos actuels traitements de texte :

216

Comme une m Majesté ouvrirait

avec orgueil l’écrin unique des

diamants royaux, elle elle repoussade l’Indien détacha les bras depuis hors du lit à genoux

devant l’homme elle ravala un orgueil

de souverains

les bras

l’Indien, qui, l’enlaçant, cachaient

demi corps

un peu de ses épaules.

Puis hors du lit à genoux

devant l’homme elle ravala son orgueilet noblement Puis elle fit le geste

qui n’est permis qu’aux souveraines,

elle se mit à genoux devant

l’homme.

Il n’y a que les filles, nées

servantes, qui se croient obligées

de racheter leurs services par

un supplément de tarif.

Ellen caressait Marcueil avec

qui mordait,

emportement. Sa bouche, en voulaitne

à l’homme de n’être pas encore

Quels sont les enseignements d’un tel document ?

D’abord, et ce n’est pas inutile quand on connait les ragots qui ont couru sur les rapports de Jarry avec Rachilde, l’auteure de Monsieur Vénus (1884), celle-là même qui le qualifiera de Surmâle de lettres (1928). Ne disait-on pas qu’outre ce petit service qu’elle lui rendait à la demande, elle se substituait à lui pour rédiger des passages entiers de ses romans, afin de lui montrer comment « écrire comme tout le monde » ? Or, il n’y a pas de doute sur l’authenticité de la graphie, du moins pour ceux qui ont lu des centaines de pages manuscrites de l’auteur ou ses papiers officiels.

Ensuite, mais ce n’est pas nécessairement dans l’ordre chronologique, on voit Jarry à l’œuvre, comme si l’on assistait à une cinétique de l’écriture. Tel mot, telle proposition, à peine posés, sont effacés, pour être recopiés à l’identique quelques lignes plus loin, et cela non pas lors d’une relecture, mais bien dans le mouvement même de la rédaction.

Contrairement à ce que l’on imagine en lisant un passage scabreux, les biffures ne dissimulent aucune énormité, aucun terme que la morale réprouve et que l’auteur serait tenu de supprimer en vue de la publication.

En conclusion, cette page donne une représentation visuelle de Jarry au travail, de son contrôle du texte, de sa rapidité d’écriture.

Dès lors que la totalité du manuscrit est disponible sur Internet, qu’il est possible à tout un chacun de le comparer au texte imprimé, convient-il encore de le publier en fac-similé intégral, comme cela a pu se faire, avec des moyens classiques, pour d’autres œuvres2 ?

C’est évidemment indispensable pour l’amateur, et même l’érudit, qui se réjouira de pouvoir tenir en mains un document semblable au manuscrit de travail original, avec ses dimensions vraies, sa texture, ses taches et ses ratures, et, en supplément au programme, ss transcription littérale.

Hélas ! ce l’est moins pour le grand public, qui n’est pas habitué à manipuler de tels documents. Non qu’il faille créer une hiérarchie des manuscrits, en fonction de la qualité du texte final, de sa réputation, de son classement dans l’opinion publique, ou même de la difficulté relative que présente chaque manuscrit autographe, mais, plus simplement, parce que l’étude d’ensemble de celui-ci, qui se révèle fort intéressante pour l’attitude de Jarry au travail, ne laisse espérer aucune révélation, aucun repentir autre que ce qu’en avaient pu relever l’auteur du catalogue et, plus récemment, Henri Bordillon3 à propos du changement de papier, des deux écritures, de l’attention particulière portée au titre des chapitres, de la prolitérisation du nom de Marcueil.

En somme, le lectorat actuel s’en remet aux conclusions des savants, et ne demande pas à y aller voir par lui-même. Attitude regrettable, pourtant fort compréhensible. De même, il demande un robot de bonne qualité, sûr, obéissant aux injonctions humaines, et ne se soucie pas de se procurer les bleus des ingénieurs ou les rapports des différents essais pour savoir comment il a été conçu.

On s’en tiendra donc, aujourd’hui, à ce complexe : édition originale (ou reproduite à l’identique) +numérisation du manuscrit +édition critique contenant un examen des variantes.

De même que nos aînés, au XIXe siècle, ont mis des années à nous habituer au protocole d’édition qu’ils avaient fixé, il nous en faudra autant pour intégrer les moyens que nous donnent les progrès technologiques.

Voir le texte intégral des Gestes et opinions du Docteur Faustroll patapphysicien, établi et annoté par Alain Chevrier dans les Œuvres complètes d’Alfred Jarry, Classiques Garnier, tome III, p. 45-212.

****

Jean-Jacques Lefrère, co-fondateur de la revues Histoires Littéraires , biographe de Lautréamont, Rimbaud, Laforgue, etc., est mort le 16 avril 2015.

La revue qu’il dirigeait de main de maître entend lui consacrer un numéro d’hommage.

En attendant sa parution prochaine, j’ai retrouvé cette recension de son Arthur Rimbaud, Fayard, 2001. Destiné à la revue Europe, qui me l’avait commandé, il ne parut point, pour d’obscures raisons tenant à la localisation de la maison Rimbaud à Aden. Et Jean-Jacques, qui l’avait lu, en fut attristé. Le voici tel qu’il fut composé, sans aucune modification, en personnel hommage à ce bouillant défenseur des Lettres.”

Bien entendu, le lecteur commencera par feuilleter l’album photographique supposé montrer Rimbaud à Aden, tant est puissante l’attraction de la photographie. Les auteurs sont sûrs d’y reconnaître le poète parmi les hôtes d’Hassan Ali à Sheick-Othman. Est-ce Rimbaud ce jeune homme raide, au cuir tanné, au cheveu court, vêtements de coutil blanc, appuyé sur son fusil la crosse au pied ? Supposons-le et contemplons Aden du temps qu’il y était commerçant, grâce à cet ensemble de photos prises vers 1880, confrontées, à quelque distance, à la même vue prise aujourd’hui, en noir et blanc pour rester dans le ton. On n’y voit plus de chameaux, les constructions s’étendent anarchiquement, dominées par quelques minarets, la maison de César Tian (qui fut le premier commerçant français à s’implanter là en 1869) est à l’abandon, et celle de Bardey, qui employa Rimbaud, a disparu, remplacée par un immeuble anonyme, agrémenté de quelques climatiseurs disparates. Et l’ex Centre culturel français ouvert sur les lieux mêmes où Rimbaud demeura, est devenu le « Rambow Tourist Hotel ». Photos à l’appui, Lefrère établit qu’on s’est trompé de quelques dizaines de mètres en inaugurant avec de grands effets médiatiques cette éphémère Maison Arthur Rimbaud, pour le centenaire de sa mort, en 1991. Quoi qu’il en soit, la tristesse domine, et l’on comprend l’exclamation du jeune homme écrivant aux siens : « Il faut être bien forcé de travailler pour son pain, pour s’employer dans des enfers pareils ! ».

Mais ce jeune homme que je dis est-il le même que le poète ? Oui, affirme Lefrère sans hésiter dans le deuxième ouvrage qui se veut une biographie strictement factuelle, conduite dans l’ordre chronologique, avec le moins possible d’anticipations. C’en est fini du système d’oppositions duelles concernant Rimbaud : voyant ou voyou, poète maudit ou mystique à l’état sauvage, esclavagiste ou saint martyr, système solaire ou trou noir. Comme le préconisait cet autre poète de la révolte, Tristan Tzara, pour le centenaire de sa naissance, c’est l’unité d’une vie que Lefrère considère, sans rien gommer des oppositions et des renoncements.

Un constat, tout d’abord : de son vivant, Rimbaud n’a publié ou laissé publier que six écrits (« Les Étrennes des orphelins » dans La Revue pour tous, janv. 1870 ; « Trois baisers », dans La Charge, août 1870 ; « Les Corbeaux », dans La Renaissance littéraire et artistique, sept. 1872 ; le recueil Une saison en enfer imprimé à ses frais en Belgique, octobre 1873 ; le rapport sur l’Ogadine, dans les Comptes rendus des séances de la Société de Géographie, février 1884, des notes sur une expédition au Choa dans Le Bosphore égyptien en août 1887). Par ailleurs, il a marqué de son dédain la publication de certaines Illuminations et de « Vers nouveaux » dans La Vogue en 1886, réunis en plaquette la même année par Verlaine. C’est dire d’emblée son ambivalence à l’égard de la chose littéraire : il veut être publié, que ce soit comme poète ou comme explorateur, puis se désintéresse de son œuvre, comme si, étant allé jusqu’au bout d’une expérience, il laissait à d’autres le soin d’en tirer la conclusion pour l’avenir.

Rimbaud n’a pratiquement pas connu son père, capitaine d’infanterie, ancien chef du bureau arabe de Sebdou (Algérie), qui abandonnera le foyer conjugal vers 1860, à la naissance de son quatrième enfant, Isabelle. Son absence semble avoir donné lieu à une idéalisation, de la part du fils, et à une identification partielle, au moins par la quête des pays désertiques et la connaissance des peuples orientaux. Sa mère, Vitalie Cuif, drapée dans une dignité bourgeoise, manifestera une très grande autorité sur ses enfants. Mais, contrairement à l’image simpliste répandue à son sujet, elle est toujours restée très proche d’Arthur, tolérant tous ses écarts, pour incompréhensibles qu’ils fussent à ses yeux.

Dès l’âge scolaire, Arthur se montre un écolier doué de grandes facilités. Comme tous ses semblables de même condition sociale au même âge (voir Flaubert ou Jarry) ses productions personnelles illustrent parfaitement la culture potachique, compromis entre la culture classique des parents et de l’école, et la culture populaire des milieux fréquentés durant les vacances.

Rimbaud saute la classe de 5ème. Virtuose en vers latins, il adresse une lettre au Prince impérial à l’occasion de sa première communion ; il obtient le premier prix au concours académique en 1869, et ses chefs d’œuvre sont régulièrement publiés dans le Bulletin de l’Académie de Douai. Ses compositions scolaires montrent chez lui une très grande facilité mais aussi une certaine originalité, ses goûts, ses ambitions, ses désirs s’exprimant à travers le jeu conventionnel des vers.

En 1870, en classe de Rhétorique, la rencontre d’un jeune professeur suppléant de Lettres, Georges Izambard, l’amène à la littérature la plus moderne et le conduit à vouloir acquérir une gloire littéraire. En se vieillissant un peu, il écrit à Théodore de Banville, le chef de file de l’École parnassienne, et lui envoie trois poèmes de facture parfaite, dont la teneur est faite pour convenir au Parnasse contemporain où il espère, vainement, être publié.

Première fugue : à seize ans, en pleine guerre franco-prussienne, Rimbaud se rend à Paris par le train. Sans billet, il est arrêté et jeté en prison à Mazas le 31 du mois d’août. Izambard le fait libérer et l’accueille à Douai. C’est là qu’il recopie pour un jeune poète local, Paul Demeny, ses premiers poèmes, en vue, là encore, d’une prompte publication. Une semaine après son retour au domicile maternel, deuxième fugue : il reprend la route, à pied, jusqu’à Bruxelles. Revenu à Douai, il complète le cahier Demeny avec des sonnets réguliers composés en chemin : « La Maline », « Au Cabaret-vert », « Ma bohème », qui disent sur un ton familier « l’aise » de ce vagabondage automnal, la poésie de la marche, toujours plus avant, le cœur plein de cette nature qui le pénètre par tous les sens.

L’occupation prussienne est cause de vacances prolongées pour les écoliers. Rimbaud fait de longues promenades en forêt avec son ami Ernest Delahaye, auquel il aurait dessiné une société future : « Toute vallée sera comblée, toute colline abaissée, les chemins tortueux deviendront droits et les raboteux seront aplanis. On rasera les fortunes et l’on abattra les orgueils individuels. Un homme ne pourra plus dire “Je suis plus puissant, plus riche”. On remplacera l’envie amère et l’admiration stupide… par la paisible concorde, l’égalité, le travail de tous pour tous ». Puis, c’est sa troisième fugue, il séjourne à Paris, du 25 février au 10 mars 1871, dans des conditions misérables, se présentant à des journalistes. Il est de retour à Charleville avant la proclamation de la Commune de Paris, pour laquelle il prend aussitôt parti.

Rien ne dit qu’il soit retourné à Paris s’engager dans les corps-francs. Du moins, ses contemporains le croyaient-ils. Tout en citant l’abondante littérature relative à cette prétendue quatrième fugue, Jean-Jacques Lefrère en doute, dans la mesure où Rimbaud lui-même n’en a soufflé mot (p. 247).

En tout cas, il est à Charleville lors de la Semaine sanglante (21-28 mai). Outre un hypothétique projet de Constitution communiste, il y écrit coup sur coup, à Georges Izambard le 13 mai, à Paul Demeny le 15, les lettres désormais connues sous le nom de « lettres du Voyant », qui énoncent sa poétique nouvelle, accompagnées des poèmes « Le Cœur supplicié », « Chant de guerre parisien », « Mes petites amoureuses » et « Accroupissements », à titre d’illustration. Comme traversé par une soudaine illumination, Rimbaud s’exprime dans la hâte, de façon désordonnée, suivant les mouvements de son cœur et de son âme, pour dire la fonction du poète à venir, chargé, par élection, de cultiver ce don inné qu’est l’inspiration. La seconde de ces lettres précise : « La première étude de l’homme qui veut être poète est sa propre connaissance, entière […] Le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. » Il faut comprendre que le poète se considère comme « le suprême Savant », celui qui explore méthodiquement l’inconnu, par des voies irrationnelles. Après avoir été moyen d’expression, la poésie est donc activité de l’esprit et instrument de connaissance, projection en avant, marche au progrès. Et Rimbaud annonce un langage universel, qui serait compréhensible par tous : « Cette langue sera de l’âme pour l’âme, résumant tout, parfum, sons, couleurs, de la pensée accrochant de la pensée et tirant ». À la femme il prédit un rôle éminent, lorsqu’elle sera émancipée, et distingue quelques uns de ses prédécesseurs qui furent de vrais voyants : Baudelaire et Verlaine.

Il écrit à Demeny le 10 juin 1871, lui demandant de brûler tous les vers qu’il lui a confiés auparavant : « brûlez, je le veux, et je crois que vous respecterez ma volonté comme celle d’un mort… » Tel Max Brod, soumis à une pareille injonction de Kafka, celui-ci n’en a rien fait, et c’est grâce à lui que nous pouvons lire le premier Rimbaud.

Celui qui « travaille à se faire voyant » n’a pas renoncé à l’idée d’être un poète reconnu. Il adresse à Banville un nouveau poème ironique où les lys sont des « clystères d’extases », : Ce qu’on dit au Poète à propos de fleurs, signé d’un pseudonyme plaisant, et dès septembre, par l’intermédiaire de Charles Bretagne (p. 309), prend contact avec Verlaine à qui il adresse ses dernières productions. Enthousiaste, ce dernier lui répond : « Venez, chère grande âme, on vous appelle, on vous attend », et propose de le loger chez lui. Rimbaud vient à Paris avec, en poche, divers poèmes qui vont assurer sa réputation, notamment « Le Bateau ivre », et peut-être le sonnet « Voyelles » qui par sa perfection formelle et le mystère de ce qu’il désigne a suscité bien des interprétations contradictoires. Lefrère les élude en énumérant les précurseurs de la vision colorée (p. 433).

Dès lors, Rimbaud est vite intégré au groupe des poètes nouveaux, baptisés les Vilains Bonshommes, devenus, pour la plupart d’entre eux, les Zutistes. Il les étonne par sa facilité, ses excès en tout. Ses contributions à l’Album Zutique, révélées depuis 1943, montrent sa virtuosité dans le parodique, les « vieux-Coppée », le graveleux et l’obscène. Citons quelques titres : « Conneries », « État de siège ? », « Les Remembrances du vieillard idiot », le « Sonnet du trou du cul » composé avec Verlaine, « Nos fesses ne sont pas les leurs… ». N’exagérons pas leur importance : ils confirment la précocité de Rimbaud et l’étendue de sa palette mais ils n’étaient pas destinés à la publication, pas plus que les autres, constitués en recueil malgré lui. Plus certainement, c’est de son séjour au local des Zutistes que date son ascendant sur Verlaine et sa mauvaise réputation d’homosexuel. Les excès de Rimbaud et de Verlaine scandalisent leur famille et leurs amis, même les poètes, d’autant plus que Verlaine est marié et qu’il vient d’avoir un enfant. Les deux amants connaîtront deux années de vie commune et d’errances, entrecoupées de séparations et de repentirs. Au chapitre intitulé « le repas des communards », Lefrère consacre un long développement au Coin de table, tableau de Fantin-Latour sur lequel ils figurent tous deux, immortalisant à la fois le peintre et ses modèles.

Au printemps de 1872, Rimbaud retourne à Charleville après un détour par Arras, sur lequel le biographe reste ignorant (p. 456). Il fréquente la bibliothèque municipale où il lit toutes sortes de livres : « J’aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanques, enseignes, enluminures populaires ; la littérature démodée, latin d’église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeules, contes de fées, petits livres de l’enfance, opéras vieux, refrains niais, rythmes naïfs », écrira-t-il. Il compose des « Études néantes », qu’il recopie en mai, durant un nouveau séjour, relativement secret, à Paris. Lefrère nous apprend que Verlaine a logé son « giton des Ardennes » (p. 468, l’expression passe mal aux oreilles de certains rimbaldiens) rue Monsieur-le-Prince. Si on a pu recueillir l’ensemble que les éditeurs intitulent « Derniers vers » ou « Vers nouveaux », divers textes semblent à jamais disparus : son Cahier d’expressions dont parlait Richepin, des poèmes en prose, et La Chasse spirituelle objet d’une théâtrale mystification en 1949.

Le 7 juillet 1872, Rimbaud et Verlaine fuient en Belgique, où ils demeurent deux mois, puis « le drôle de ménage » séjourne à Londres, parmi les émigrés de la Commune, sur qui le biographe est intarissable.

Au printemps de l’année suivante, Rimbaud se replie dans la ferme familiale de Roche, rencontrant le dimanche Verlaine et Delahaye près de la frontière belge. Il compose encore des vers, et les premiers textes de ce qui deviendra Une saison en enfer qu’il nomme un « Livre païen » ou « Livre nègre ». C’est peut-être de cette époque aussi qu’il faut dater deux ébauches en prose : « Les Déserts de l’amour », relation onirique des expériences précédentes, et une suite évangélique, ou proses johanniques, réécrivant le Nouveau Testament, ou plutôt en comblant les silences.

Dès le 28 mai, les deux compères, passés par la Belgique, se retrouvent à Londres, où ils essaient de survivre en donnant des leçons de français. Après une violente querelle, Verlaine s’enfuit pour Bruxelles, puis il demande à Rimbaud de le rejoindre, annonçant à tous qu’il va se suicider. Le 10 juillet, il tire un coup de revolver sur son ami, le blessant à la main. L’affaire de Bruxelles, « est un des faits divers les plus fameux de l’histoire littéraire » (p. 595) dit Lefrère qui retourne aux archives policières pour la conter et l’interpréter par le menu : on lira l’effarant rapport d’experts sur l’examen corporel de Verlaine (p. 617). Celui-ci sera condamné à deux ans de prison, bien que Rimbaud ait retiré toute plainte. Le jeune homme revit son « pitoyable frère » à sa sortie de prison, et l’aurait rossé de la belle façon (mais Lefrère n’en croit rien) au cours d’une promenade à Stuttgart, où il apprenait l’allemand, ce qui signe leur rupture définitive à la fin février. Pourtant Verlaine, qui l’avait introduit dans le monde littéraire, et aimé dans le déchirement, ne cessera de se préoccuper de son oeuvre, présentant « Voyelles » et « Le Bateau ivre » dans la revue Lutèce en 1883, lui consacrant une part importante dans son étude sur Les Poètes maudits en 1884, rédigeant la notice des Illuminations (dont Rimbaud lui avait confié le manuscrit en Allemagne) deux ans après, puis la préface aux Poésies complètes en 1895, chez Vanier, l’éditeur des Décadents.

De retour à Roche, Rimbaud y achève en un mois, dans la fureur et l’exaltation, le recueil de poèmes en prose, Une saison en enfer, qu’il fait imprimer en Belgique, ayant convaincu sa mère d’avancer les frais d’édition. « Mon sort dépend de ce livre… », écrit-il à l’ami Delahaye, dans la perspective d’une carrière littéraire à laquelle il n’a pas renoncé. Il retire les exemplaires d’auteur, qu’il distribue à quelques amis parisiens. Mais, par manque d’argent, l’ensemble du tirage reste en dépôt chez l’imprimeur Jacques Poot, à Bruxelles, où un collectionneur le découvrira au début du vingtième siècle.

À l’époque où Rimbaud est supposé avoir achevé les Illuminations, il se trouve en Angleterre avec le poète Germain Nouveau qui l’aide à recopier certains de ses poèmes. Il vivote de leçons de français et cherche un emploi de précepteur. À la fin de 1874, il rentre à Charleville. À partir de là commence une ère d’errances et de vagabondages, qui a intrigué tous ses admirateurs, y compris Verlaine qui le désigne comme « l’homme aux semelles de vent », par allusion à ses qualités de marcheur infatigable. Mais surtout, il se détourne définitivement de la poésie, pour devenir un homme d’action, déclarant à un compagnon qui l’informait de la publication de ses poèmes dans La Vogue, en 1886, qu’il ne voulait plus entendre parler de ces « rinçures » !

Avec la même passion qu’il a vouée à la poésie, Rimbaud veut se consacrer à l’industrie. En 1875, il envisagera de passer le baccalauréat es sciences en candidat libre (p. 728). Il apprend les langues étrangères. Après l’Allemagne, il séjourne un mois à Milan. Frappé d’insolation sur la route de Livourne à Sienne, il est rapatrié à Marseille, où il aurait tenté de s’engager dans les troupes carlistes et de passer en Espagne. Et le voilà de retour à Charleville où il se place comme répétiteur et envisage de devenir Frère des Écoles chrétiennes, pour enseigner en Extrême-Orient ! La mort de sa jeune sœur Vitalie l’affecte : à son enterrement, il paraît le crâne rasé. Puis il repart pour Vienne, où il se fait voler. Retour à Charleville, départ vers la Hollande. Il s’y engage dans l’armée coloniale, va jusqu’à Sumatra, déserte, s’embarque sous un nom d’emprunt sur un navire écossais qui le mène à Liverpool en passant par l’Irlande. En décembre 1876, il est de retour à Charleville. Dès les beaux jours, il repart à l’étranger. Agent recruteur pour les Hollandais, employé de cirque en Suède et en Norvège. À l’automne, il s’embarque à Marseille pour l’Égypte. La maladie l’oblige à débarquer en Italie. Il passe à nouveau l’hiver chez les siens. Puis second départ vers l’Orient à partir de Gênes afin, croit-il, d’économiser sur le transport. Franchissant à pied le Saint-Gothard, un jour de tempête de neige ; il s’embauche comme contremaître dans une carrière de marbre à Larnaca (Chypre). Disputes avec les ouvriers, fièvre typhoïde, il est contraint de se rapatrier à Roche où il passe l’été. Nouvelle tentative de départ en automne, nouvel accès de fièvre à Marseille, nouveau repli à Roche pour l’hiver. En mars 1880, il regagne Chypre où il est engagé comme chef de travaux pour la construction du palais du gouverneur. En juillet, il démissionne, peut-être à la suite du meurtre d’un ouvrier, qu’il aurait commis dans un mouvement de colère. Cet épisode, revisité par Lefrère (p. 778), reste toujours aussi hypothétique. C’est alors qu’il s’embarque pour l’Arabie.

Aden, port sur la mer Rouge, le voit employé par la maison Bardey, comptoir d’import-export. De là, il est envoyé tenir l’agence d’Harar, en Abyssinie. Il y restera dix années sur lesquelles on est surpris d’avoir tant de détails, entrecoupées de séjours à Aden, et d’explorations dans les territoires alors peu connus de l’Ogadine et du Choa. Assoiffé de connaissances, il apprend les langues vernaculaires, se fait envoyer des livres techniques et scientifiques les plus récents, un outillage de photographe très perfectionné dont il apprend seul le maniement. Il veut toujours être le meilleur en tout, et particulièrement dans les techniques modernes. Mais, tel Bouvard et Pécuchet réunis, rien de ce qu’il entreprend ne peut réussir. La poisse. En 1884, il vit maritalement avec une femme d’Abyssinie dans une maison d’Aden. Un jour, à la fin de 1885, il flaire la bonne affaire en revendant un lot de fusils hors d’âge au roi Ménélik qui dispute à son suzerain le trône du Négus. Son associé meurt prématurément ; le gouvernement français, soucieux de se ménager de bons rapports avec les Anglais, refuse l’exportation d’armes, et finit par l’accorder. Rimbaud tente seul l’aventure. Il court après Ménélik qui lui prend sa livraison à bas prix et le condamne à payer les dettes de son associé… Après de vaines tentatives de départ en Extrême-Orient, il retourne à Harar installer une agence commerciale. « Je m’ennuie beaucoup, toujours ; je n’ai même jamais connu personne qui s’ennuyât autant que moi » écrit-il aux siens. En 1891, il souffre du genou droit. Obligé de s’aliter, il dirige ses affaires de sa terrasse. Dur à la peine, il se résout enfin à se faire soigner à Aden. En douze jours, sous des pluies torrentielles, à travers trois cents kilomètres de désert, une équipe de porteurs mène sa litière au port de Zeilah où il s’embarque pour Aden. Le médecin britannique suspecte un cancer du genou. Il arrive à Marseille, hôpital de la Conception où, le 27 juin, il est amputé. De retour à Roche pour sa convalescence, son état ne fait qu’empirer. Il retourne à Marseille en compagnie de sa sœur Isabelle. Dès le lendemain, il doit être hospitalisé. Entièrement paralysé, il dicte une lettre délirante au directeur des Messageries maritimes, où il demande à être porté à bord du prochain navire en partance pour Aden. Il s’éteint quinze jours après s’être confessé, pour faire plaisir à sa sœur, pense Lefrère (p. 1165).

Ironie du sort, à l’heure de sa mort paraît Reliquaire. Poésies de Rimbaud, édition procurée par Rodolphe Darzens, retirée du commerce à la suite d’un conflit avec l’éditeur et la famille de Rimbaud. S’étant détourné de la poésie quinze ans auparavant, avait-il pour autant renoncé à l’écriture ? Il ne semble pas, comme le prouvent les nombreuses lettres qu’il adresse à sa famille, où il annonce à mainte reprise son désir de relater, en vue d’une publication, ses expéditions dans les contrées inconnues. « Car je vais faire un ouvrage pour la Société de géographie, avec des cartes et des gravures, sur le Harar et le pays des Gallas » écrit-il le 18 janvier 1882. Cette intention se concrétisera par un rapport publié deux ans après, et une suite de notes dans un journal égyptien. En d’autres termes, de son vivant, Rimbaud se fait autant connaître comme explorateur que comme poète. Pas plus, pas moins. Il appartiendra à d’autres de recueillir ses poésies et de les publier, de la même façon qu’on trouvera dans sa correspondance personnelle tous les éléments d’une aventure où « la réalité rugueuse » est notée avec concision et précision, sans littérature, si l’on ose dire, dans un but de connaissance. Mais, dans les deux cas, ne s’agit-il pas de la même volonté exprimée dans les lettres du Voyant ?

Unité de Rimbaud, donc, ce qui ne veut pas dire simplicité. Le suivant pas à pas, sans idée préconçue, Jean-Jacques Lefrère en montre toute l’ambivalence. On appréciera la scrupuleuse démarche du biographe fournissant toutes les pièces du dossier, les replaçant dans leur contexte en les analysant, rectifiant les légendes, rétablissant les lieux exacts avec une faconde jaculatoire. Faisant fi des théories du texte, il revient à l’histoire littéraire positive. Mais au fait, Rimbaud n’était-il pas poète ?

Henri BÉHAR

26/07/2001

1 Voir le document fourni par la Société des Amis d’Alfred Jarry:

http://alfredjarry.fr/oeuvresnumerisees/PDFJarry/Jarry_BM_Laval_51754.pdf

2 Pensons, par exemple, à la beauté du cahier autographe d’Arcane 17 offert par André Breton à sa femme, Elisa, publié par mes soins chez Biro éditeur, en 2012.

3 “Marcueil dans le texte”, L’Étoile-absinthe, n° 132-133, 2015.

Cet ouvrage interroge la pertinence du concept d’hétérogénéité dans l’étude de la littérature francophone. Le mot « hétérogène » est entendu comme ce qui donne à voir une relation dynamique avec ce que la langue et la société instituent comme homogène. . L’auteur rend ainsi compte de la façon dont le texte littéraire participe d’une pensée critique qui met en question les discours dominants, tant au niveau des représentations sociales que des formes esthétiques, et qui interroge de ce fait nos propres outils d’analyse.

Date de publication : 1 novembre 2015

Broché – format : 15,5 x 24 cm • 296 pages

ISBN : 978-2-343-07386-6

EAN13 : 9782343073866

EAN PDF : 9782336395036

S’agissant de l’’hétérogène dans la littérature, on pense immédiatement à Jarry autant qu’à Bataille, et, par conséquent, à la communication d’Helga Finter sur « Ubu hétérologue » prononcée lors du colloque international du TNP, en mai 1985. L’article consignant sa pensée reste malheureusement peu connu car il fut publié dans un ouvrage un peu confidentiel, les cahiers de l’Association des Amis d’Alfred Jarry2. Son sous-titre, « remarques sur la littérature et le mal » indiquait d’emblée qu’elle se plaçait sous l’égide de Georges Bataille, puisqu’elle considérait qu’Ubu roi en son entier marque le retour du refoulé de l’enfance. Ubu est l’hétérogène, autrement dit la merde ; celui qui prétend tout à la fois la répandre et l’éliminer. Cependant, à mon sens, les personnages y nomment la merdRe, production phantasmatique, et non l’excrément lui-même, ce qui invalide une bonne partie du propos. Je ne le discuterai pas ici, et porterai plutôt mon attention sur une œuvre explicitement revendiquée par Alfred Jarry, qui répond exactement aux objectifs de cet ouvrage.

Il me semble, en effet, que l’hétérogène se manifeste encore plus violemment, de manière éclatante et avec moins d’ambiguïté, dans Les Gestes et opinions du Dr Faustroll, pataphysicien, du même auteur. Précisons qu’Ubu et Faustroll sont des confrères, étant tous deux docteurs en ’pataphysique. En outre, la paternité de ce roman « néo-scientifique » y est totalement reconnue et assumée, mais différée puisque, écrit et achevé en 1898, le volume n’est pas publié du vivant de Jarry par sa décision souveraine et son entière volonté.

Je me propose donc de montrer comment ce texte, évidemment complexe, est hétérogène sur au moins trois plans : au niveau spatio-temporel ; au niveau narratif ; au niveau culturel enfin. Cette complexité, l’incapacité du lecteur à la dominer, expliquant la relative ignorance où il se maintient depuis sa première édition en 1911 chez Fasquelle.

J’ai déjà mentionné ce fait, assez rare dans la production littéraire, que le volume a paru, posthume, parce que l’auteur, peut-être mécontent de deux refus successifs de ses éditeurs, l’a différé jusqu’après sa mort, par la note finale qu’il apposa sur le manuscrit vendu à Louis Lormel en 1898: « Ce livre ne sera publié intégralement que quand l’auteur aura acquis assez d’expérience pour en savourer toutes les beautés3 ». L’adverbe « intégralement » se rapporte au fait que certains chapitres en ont paru en revue avant son décès. On m’objectera l’exemple de Kafka, de dix ans plus jeune que Jarry, dont la quasi-totalité de l’œuvre est posthume. Mais il y a une très grande différence entre le fait de demander, par testament, la destruction totale de ses manuscrits (même si l’exécuteur testamentaire n’en a pas tenu compte), et celui de reporter une publication post-mortem !

Prenons donc l’ouvrage tel qu’il nous est parvenu. Dès la page de titre, il se présente comme un hapax, un cas unique dans la littérature française, par sa qualification générique, jamais reprise. Quels traits définitoires peut-on donner d’un genre qui n’a qu’une seule occurrence ? On connait, à la même époque, le roman scientifique promu par l’éditeur Hetzel, mais point de néo. Ici, l’imagination prend son vol.

De fait, chaque mot du titre pose un problème. Si l’on présume la signification du terme « gestes » ou du substantif « opinions », l’alliance de mots « Gestes et opinions » constitue encore un hapax, pour relater les actions et les pensées d’un personnage, le Docteur Faustroll, dont le nom est lui-même un composé du Dr Faust+Troll, autrement dit deux êtres de légende, avant le détournement du dernier par Internet ! Or, nous apprendrons que le héros est né et mort à la même date, puisqu’il est dit à la fin du chapitre XXXV : « Ainsi fit le geste de mourir le docteur Faustroll, à l’âge de soixante-trois ans. » Ce qui suppose que l’acte de mourir est aussi un geste déterminé par sa propre volonté !

Pour connaître la spécialité dudit docteur, il faut donc ouvrir le livre et y rechercher les définitions de cette science, ou bien se souvenir qu’Ubu s’est déjà qualifié de la même façon dans une œuvre antérieure de Jarry : « M. Ubu. – Ceci vous plaît à dire, monsieur, mais vous parlez à un grand pataphysicien. » (Ubu intime, L’Autoclète, 1893).

Si l’on voulait étudier, à la manière de M. Bakhtine, le chronotope de l’œuvre4, ce que je n’ai pas loisir de faire ici, on mesurerait bien vite une autre étrangeté : c’est que l’espace ne se contente pas d’être discontinu, feuilleté comme un livre, mais qu’il ouvre d’emblée sur la troisième dimension (le volume), et je dirais même qu’il tend vers la quatrième dimension, l’espace-temps qui est exactement la définition du chronotope dans l’esprit du critique russe. Je cite :

A travers l’espace feuilleté des vingt-sept pairs, Faustroll évoqua vers la troisième dimension :

De Baudelaire, le Silence d’Edgar Poe, en ayant soin de retraduire en grec la traduction de Baudelaire.

De Bergerac, l’arbre précieux auquel se métamorphosèrent, au pays du Soleil, le rossignol-roi et ses sujets.

De Luc, le Calomniateur qui porta le Christ sur un lieu élevé… (chap. VII)

Par un prélèvement discret dans les textes du passé, Faustroll fait revivre les beautés de l’imaginaire individuel de ses prédécesseurs, constituant, en quelque sorte, un florilège de ces citations qui aident à vivre et à occuper pleinement l’espace-temps. Encore faudrait-il connaitre chacun des livres constituant la bibliothèque du Docteur !

Par un simple regard porté sur la page de titre du volume et quelque plongée rapide dans le texte, surgissent les difficultés de compréhension, tant il est hétérogène. Il n’est que temps d’entrer dans le récit et, là encore, d’en marquer l’étrangeté.