À l’origine, il y a ce colloque sur l’œuvre littéraire de Picasso organisé à l’université de Zurich par Fabienne Douls-Eilcher en janvier 2011, dont voici le programme :

Dans un premier temps, je traite en 20 minutes « des images baroques dans le théâtre de Picasso » :

« Des images baroques dans le théâtre de Picasso »

Figurez-vous que j’ai passé un grand nombre d’heures, au cours de mes études d’espagnol, à tenter de traduire les Solitudes de Góngora, et j’avoue avoir conservé un faible pour la fable de Polyphème et Galatée. Au dire de mes maîtres, je n’y réussissais pas trop mal, non seulement parce qu’elles étaient dédiées à mon ancêtre le duc de Bejar ☻, mais surtout parce que la langue n’était pas très différente de celle que je parlais étant enfant. Quant aux images, métaphores et autres métamorphoses, c’était une gymnastique intellectuelle qui ne me déplaisait pas. C’est dire pourquoi, lorsqu’il m’a été donné de lire la première pièce de théâtre de Pablo Picasso, Le Désir attrapé par la queue, et que j’ai décidé de l’introduire dans mon étude sur Le Théâtre dada et surréaliste, je l’ai immédiatement rapprochée du gongorisme de ma jeunesse. D’où l’intitulé du chapitre : « Picasso, surréaliste baroque ». Et je n’ai pas été surpris d’apprendre que celui-ci avait illustré les poèmes du premier1. Les textes de Picasso, publiés par la suite en français, n’ont fait que confirmer mon sentiment de lecteur. De sorte que je persisterai aujourd’hui en traitant des images baroques dans son théâtre.

Pour m’en tenir à une définition sommaire et un peu passe-partout, je dirai que, par opposition au classicisme, le baroque de toutes les époques se définit par : la confusion des règnes de la nature, l’inversion du haut et du bas, l’assimilation des contraires, le jeu des illusions, une dynamique perpétuelle, une constante métamorphose, et la prédominance des figures d’Éros et de Thanatos, un jeu de lumières permanent. À dire le vrai, le baroque est appétit de vie. C’est du moins ainsi que nous le concevons dans notre séminaire cette année.

Le baroque s’est particulièrement illustré au théâtre, où il joue sur l’illusion comique, le théâtre dans le théâtre, la monstration, si je puis dire, à l’opposé de la démonstration.

Les esthéticiens du début de ce siècle se plaisaient à classer les activités artistiques selon les deux catégories du temps et de l’espace. Et bien entendu, dans cette perspective, l’ambition de tout créateur est d’agir sur les deux, ou plus exactement à leur conjonction qui se trouve sur la scène.

Aussi dynamique que soit la scénographie d’un tableau, elle n’atteindra jamais les possibilités qu’offre le théâtre. D’où ces tableaux muets que Picasso se plaît à imaginer dans ses pièces, et dont il attend la réalisation concrète, non sans en faire parfois la réécriture d’œuvres classiques, avant Les Ménines. Ici, la Tarte « toute nue mais avec des bas » sort d’une baignoire tandis que des messieurs habillés préparent un célèbre déjeuner sur l’herbe ; là « Dans le jardin potager, sous une grande table, les quatre petites filles. Sur la table, un énorme bouquet de fleurs et des fruits sur un plat, quelques verres et une jarre, du pain et un couteau. Un grand serpent s’enroule à une des pattes de la table et monte manger les fruits, mord aux fleurs, au pain et boit dans la jarre. »

S’est-on posé, dans ce cas précis, le problème de la mise en scène ? Évidemment non, pas plus que des règles dramaturgiques ni de l’adaptation aux circonstances. Mais n’est-ce pas le plus sûr moyen de faire progresser un art ? En 1971, quand Jean-Jacques Lebel annonça son intention de monter Le Désir à Saint-Tropez en respectant à la lettre les indications de l’auteur, il suscita l’émotion publique et dut se replier au village voisin, et la comédienne déployer un cache-sexe. J’ose croire qu’aujourd’hui les imaginations de Picasso seraient exécutées au poil près. Ainsi va le théâtre ! L’important est de prévoir son évolution et de ne pas se laisser enfermer par des conventions stériles.

Pourtant le plaisir du théâtre ne consiste pas seulement à concevoir des tableaux animés : il s’agit d’insuffler la vie à des êtres de papier, une suite de signifiants. Ceux de Picasso, pas plus que ceux d’Apollinaire, n’ont une présence inoubliable. Mais on sent en eux la vitalité de leur auteur et dès la lecture le Gros Pied. les deux Angoisses, les quatre Petites filles se mettent à vivre devant nos yeux, aussi indifférenciés paraissent-ils, sans parler des Rideaux immobilisant « leur dépit derrière l’étendue de l’étoffé déployée. » C’est là un principe de la dramaturgie contemporaine : moins les caractères sont définis, plus les personnages sont investis par les spectateurs. C’est que la psychologie plane a fait son temps. Comme Vitrac, Picasso préfère suggérer par des comportements les motivations profondes, les rapports ambigus des êtres.

Commentant l’œuvre plastique de Picasso, Tristan Tzara a cru pouvoir avancer que chez lui « la pensée se fait sous la main. » Mais la propension du peintre à écrire des poèmes, à différentes phases de son existence, et des poèmes conçus pour une énonciation en public par des comédiens variés – ce qu’on nomme théâtre — me laisse croire qu’une telle spontanéité d’expression ne le satisfaisait pas totalement, qu’il y fallait ajouter le langage articulé. De sorte que la formule dadaïste se trouve avec lui confirmée : « La pensée se fait dans la bouche » ; mieux : elle est le corps, dans sa totalité. Le corps d’un peintre tout d’abord, qui chante la litanie des couleurs, leurs combats légendaires : « Un grand ovale jaune lutte en silence entre les deux points bleus de toutes ses griffes retouchées dans la chute d’Icare de l’écheveau des lignes du piège du losange vert olive étranglé des deux mains par le violet si tendre du carré de l’arc vermillon lancé de si loin par l’orange. »

Mais aussi le corps d’un homme qui aime chantonner, dont les paroles ivres s’entraînent les unes les autres par association phonique : « La chemise relevée de la beauté, son charme chamarré, amarré à son corsage, et la force des marées de ses grâces secouent la poudre d’or de son regard sur les coins et les recoins de l’évier quand des linges étendus à sécher à la fenêtre de son regard aiguisé sur la pierre à couteau de sa chevelure emmêlée. »

Automatisme verbal où s’agglutinent les locutions figées, les proverbes et dictons, comme autant de papiers collés, où les propositions se raccordent et se relancent par la fausse coordination, l’accumulation des participes, où l’expression imagée prend la forme du complément de nom.

C’est ce qu’un autre poète, Rafael Alberti, parlant des textes poétiques où Picasso revenait à sa langue maternelle, a nommé une « poésie liane ». La phrase pousse ses rejetons et ses volutes pour enserrer la réalité, prendre appui sur elle et peut-être l’étouffer, en tout cas la transformer.

L’agent de transformation, comme dans nombre de textes surréalistes, n’est rien moins que l’humour. Un humour à bride abattue, engendré par la confusion des règnes, par la déformation des clichés, par la littéralité – ce processus qui, au théâtre, montre sur scène l’expression abstraite, la plante tout nue – par la contradiction simultanée, par le plaisir pervers de nommer : Le Gros Pied, le Bout-Rond, le Désir attrapé par la queue !

Mais ce langage, aussi brillant soit-il, resterait poésie de théâtre, comme disait Cocteau, et non théâtre en soi, s’il n’était l’objet d’un investissement rituel et symbolique.

Symbolique au sens freudien du terme ; c’est-à-dire que l’expression du désir y est masquée – comme on doit l’être au théâtre, par définition. Entendons-nous : les deux pièces de Picasso ne doivent pas être le matériau privilégié pour une psychanalyse du peintre dont nous n’avons que faire, mais elles doivent être regardées comme une des rares créations dramatiques prenant en compte, pour les personnages, le travail de l’inconscient. Non que l’expression du désir dans la pièce du même nom, ou de la perversité polymorphe dans Les Quatre Petites Filles, soit difficile à mettre au jour, mais parce qu’elle revêt tous les travestissements habituels de la libido sous une forme dramatique. Ainsi lorsque les femmes amoureuses commencent à scalper le Gros Pied, tel Endymion endormi, les fouets du soleil les battent jusqu’au sang. Ainsi encore lorsque l’une des petites filles voit son monologue interrompu par une vision d’apocalypse, l’entrée d’un énorme cheval blanc ailé traînant ses tripes, entouré d’aigles, un hibou posé sur la tête.

Ces deux exemples mythiques nous introduisent d’emblée dans le rituel qu’est toute fête théâtrale, et que Picasso a voulu tel, aussi bien par les objets scéniques indiqués, par les feux d’artifice et les jeux d’arc-en-ciel et d’éclairs que par le cérémonial. Je n’en vois pas d’image plus émouvante que celle-ci : après l’avoir tendrement caressée, une petite fille sacrifie une chèvre tandis que l’autre lui arrache le cœur encore palpitant. Il va de soi qu’ici on ne saurait se satisfaire d’un simulacre. Comme la corrida chère à Picasso, d’ailleurs évoquée au cours de la pièce, le théâtre est un culte, l’hommage de l’ombre à la lumière, aux divinités solaires. Dionysos s’incline devant Apollon, non sans permettre aux jeunes héroïnes d’apprendre de la vie et de la mort tout ce qu’un passant en peut connaître.

Ne nous y trompons pas : Picasso ne fait pas du théâtre une grande liturgie symbolarde et laïque. L’idée qu’il se fait de cet art total est bien plus complexe et représentative de sa philosophie. Si le théâtre re-présente les images obsédantes de l’humanité, le désir, l’amour, la mort, la faim, la soif de connaître, il témoigne aussi de l’unité de l’individu et particulièrement des trois âmes qu’après Platon, Jarry voulait réconcilier. Picasso ne se contente pas de parler de la matière, de la mettre en scène brutalement (la Tarte « s’accroupit devant le trou du souffleur et, face à la salle, pisse et chaudepisse pendant dix bonnes minutes »), il la réunifie avec le corps et l’âme. Ainsi le discours contrasté, lyrique et vulgaire, n’est-il pas simple fantaisie d’artiste jouisseur de mots, il manifeste cette volonté de synthèse du bas et du sublime qu’est l’humanisme bien compris. Ne voyons pas d’autre raison aux injures proprement obscènes (i. e. hors de la scène) des petites filles, usant de toute la gamme discursive. J’en veux pour preuve le fait suivant : en 1947, quant s’écrivent Les Quatre Petites Filles, les problèmes d’approvisionnement, la faim, ne sont plus à l’ordre du jour, comme durant le pénible hiver 1941. Or la nourriture y est aussi présente que dans la première pièce. Ce n’est donc pas seulement une question de circonstances mais un thème profond, une volonté d’ancrer les angoisses, les obsessions et les désirs dans une réalité humaine permanente. Ceci explique que chacune des deux pièces contienne obstinément une référence aux conditions ambiantes, aux circonstances de l’énonciation comme on dit aujourd’hui, et qu’elles soient si précisément datées. L’attachement au monde extérieur (de l’objet) dont Breton faisait grief à Picasso, l’évocation concrète des nourritures terrestres, du bouquet provençal n’est que rappel du jardin des délices, aspiration à un univers où l’homme, réconcilié avec lui-même et avec la nature, connaîtra enfin l’harmonie.

Pour finir avec Jarry, qui est incontestablement l’un des initiateurs du théâtre de Picasso, je rappellerai les notes inédites qu’il prit du cours de Bergson en 1882 au Lycée Henri IV : les trois traits essentiels du génie étaient selon ce professeur de philosophie : la fécondité, la variété, la profondeur. « Pour ces trois caractères les productions du génie se rapprochent de celles de la nature. Comme le génie, la nature produit avec une fécondité inépuisable. Comme celles du génie, ses œuvres sont infiniment variées, et chacune d’elles vit d’une vie indépendante… » Le philosophe n’augurait pas mal d’un génie de notre siècle.

Le lendemain, en séance plénière, j’aborde « La force d’une cascade : Picasso poètee dada-surréaliste ». Ce texte est ensuite publié dans les Cahiers de l’Herne, dossier consacré à Picasso en 2014.

La force d’une cascade. Picasso dans les textes dada-surréalistes

L’idée de cette intervention me vient de la consultation de ma propre banque de données textuelles, traitée par un logiciel d’analyse. La première occurrence qui me saute aux yeux est celle de Tzara, qui, dans sa « Note 1 sur quelques peintres » (1917), qualifie lyriquement l’entreprise de Picasso : « Avec la force d’une cascade, Picasso commença par étudier le problème du sommet à la base… » (OC I 553)

Je me propose, dans le bref délai qui m’est imparti, de voir rapidement ce que les plus grands poètes de ces deux mouvements en dirent, comment il leur apparut et quelle fonction il exerça à leurs yeux et sur eux.

Je sais bien que le quantitatif n’a aucun rapport avec le qualitatif (si ce n’est chez Hegel), et un index n’a jamais remplacé la lecture des œuvres elles-mêmes, mais il n’est pas sans intérêt d’observer les données qui suivent. Dans les œuvres complètes de chacun de ces poètes, et dans les principales revues de ces deux mouvements, le nom de Picasso est cité :

| Aragon, L’Œuvre poétique (1917-1952) | 63 |

| Brèche La (revue) | 13 |

| Breton, Œuvres complètes, Pléiade I à IV | 176 |

| Dada (revue) | 3 |

| Éluard, Œuvres complètes, Pléiade I et II | 73 |

| Péret, Œuvres complètes, t. 1 à IV | 4 |

| Révolution surréaliste La (revue) | 38 |

| SASDLR (revue) | 4 |

| Tzara, Œuvres complètes, I à V | 160 |

Il y a, certes, des répétitions d’un corpus à l’autre, et tout cela demande interprétation. Reste que ces chiffres témoignent du grand intérêt que ces poètes ont porté à leur ainé.

Réciproquement, il est admis désormais qu’il y a une période surréaliste dans la peinture de Picasso, mais aussi dans son écriture, poétique comme théâtrale. Il faut bien se dire que Picasso, en raison de son âge et de sa notoriété, acquise bien antérieurement, aurait pu ignorer les surréalistes. Or il les a fréquentés, beaucoup plus qu’on ne croit, et surtout il a fréquenté et amassé leurs ouvrages. À preuve, par exemple, l’acquisition qu’il fit du manuscrit de L’Immaculée Conception… De sorte que sa poétique surréaliste se caractérise par le fait que, chez lui, « la pensée se fait sous la main », comme le dit Tzara ; par le recours au plagiat ou collage et par une forme spécifique de l’écriture automatique.

Tout naturellement, la troisième partie sera consacrée à l’examen de l’interaction de l’un sur les autres. L’intérêt est de savoir très précisément ce que les dada-surréalistes, notamment Tzara et Breton, ont écrit sur le théâtre-poésie de Picasso, et, inversement, comment Picasso a compris la poétique surréaliste.

Telle une cascade, ma conclusion coulera de source : sur le plan textuel, Picasso est un poète surréaliste, comme tout le monde.

[Télécharger mon article PDF Cahier Picasso]

1 Pablo Picasso, Gongora –Poèmes de Luis de Gongora y Argote, Editions Anthèse, Paris, vers 1985 (édition originale : Les Grands Peintres Modernes et le Livre, Paris, 1948). Textes en espagnol suivis de la traduction française.

Compte-rendu de l’exposition :

LE TEMPS

Exposition samedi 20 novembre 2010

Après l’exposition de 1932, Picasso devient écrivain

Par L. W.

L’écriture n’est pas une distraction pour Picasso, il s’y adonne avec passion pendant un quart de siècle

Que s’est-il passé après la rétrospective zurichoise? Elle est ouverte depuis plusieurs semaines lorsque Picasso fête son 51e anniversaire. Il ne sait pas qu’il n’est qu’au milieu de son parcours et qu’il va produire encore des dizaines de milliers d’œuvres. La sélection des 225 peintures exposées en 1932, et surtout son accrochage dont témoignent de nombreuses photographies, donne pourtant l’image d’un cycle qui se termine.

Il est impossible de dire quel a été le sentiment de l’artiste une fois l’exposition montée. En revanche, on sait que Picasso peint moins dès 1933; qu’il consacre plus de temps à la sculpture, qu’il grave beaucoup et qu’il dessine. A partir de 1935, il traverse une période qu’il décrit lui-même comme la pire de sa vie et dont il ne sortira que sous l’impulsion des événements politiques et de l’attaque franquiste contre la République légale espagnole en juillet 1936. Une impulsion qui donnera naissance à Guernica qu’il exécute pour le pavillon républicain de l’Exposition universelle de Paris en 1937.

Son existence est compliquée. Il a rencontré Marie-Thérèse Walter en 1927 et noue une longue relation parallèle à sa vie conjugale avec Olga Koklova, épousée en 1918. En 1932, cette dernière découvre dans une galerie parisienne que Marie-Thérèse est devenue le principal modèle de Picasso qui lui consacre une peinture amoureuse. En 1935, Marie-Thérèse est enceinte. Olga et Picasso se séparent. Mais en 1936, ce dernier rencontre Dora Maar, qui deviendra sa maîtresse.

Ce désordre, d’ailleurs le seul de son existence dans de telles proportions, affecte Picasso, qui mettra longtemps à s’en remettre. Il affecte aussi sa réputation car ce sera mis au compte de sa personnalité, un jugement qui coïncide d’ailleurs avec l’identification du modernisme à une maladie mentale (dans la foulée du diagnostic de Jung) et avec la bataille lancée par les nazis contre «l’art dégénéré», bataille qui culmine au moment de l’exposition organisée par Hitler à Munich en 1937. Cette accusation reviendra dans des termes analogues au cours des années 1960, surtout lors des deux expositions au palais des Papes d’Avignon en 1970 et 1973, où les tableaux du vieux Picasso provoquent encore un scandale.

En 1935, poussé par les circonstances et aussi par ses relations avec les surréalistes, Picasso se met à écrire. Il remplit des carnets, de grandes feuilles de papier. Il s’empare de l’écriture automatique et l’accommode à sa manière, car il s’agit d’un automatisme parfaitement organisé. Il écrira deux pièces de théâtre, Le Désir attrapé par la queue en 1941 et Les Quatre Petites Filles en 1948. Sa carrière littéraire se termine en 1959 par un monologue en langue espagnole intituléEl Entierro del Conde de Orgaz. L’écriture n’est pas une distraction pour Picasso. Il s’y adonne avec passion pendant un quart de siècle et produit d’innombrables textes, souvent calligraphiés et illustrés de dessins, dont on ne prendra la mesure que par leur publication en 1989 (Ecrits, Gallimard).

Avec un joli sens du paradoxe et de l’anachronisme, au lieu de se pencher directement sur l’exposition elle-même le Kunsthaus et le Séminaire de langues et littératures romanes de l’Université de Zurich organisent en janvier prochain un colloque, dont l’une des journées est ouverte au grand public, sur ce qui est peut-être l’une des conséquences de la rétrospective de 1932, l’œuvre littéraire de Picasso.

Colloque international. 14 et 15 janvier 2011. Première journée: «Poétique picassienne du visuel», Romanisches Seminar, Zuribergstr. 8, 8006 Zurich. Deuxième journée: «Par le mot, par l’image: l’œuvre littéraire de Picasso», salle

de conférences du Kunsthaus, Heimplatz 1, 8001 Zurich. Rens. 044 634 36 35 et www.rose.uzh.ch

Quarante ans après sa disparition, Pablo Picasso (1881-1973) est l’un des artistes les plus populaires du monde, peut-être le plus populaire. Son rôle dans l’histoire de l’art du XXe siècle, son influence sur l’évolution des formes et des styles, l’étendue fabuleuse de son œuvre, sa conception profonde du rôle de l’art et de l’artiste, restent en même temps méconnus du grand public et l’objet de nombreux préjugés entretenus par le cinéma, les anecdotes biographiques et une réputation de barbe-bleue.

Le nom de Picasso est désormais un terme qui qualifie, sur tous les continents, une façon de faire de l’art, un style ou plusieurs pour le meilleur ou pour le pire. Et un cliché qui désigne soit le plus grand génie du XXe siècle, soit une idée stéréotypée du talent, soit une manière de peindre entre virtuosité stupéfiante et stupéfiante simplicité (« mon fils en ferait autant », entend-on encore souvent dans ses expositions), soit le nom d’une automobile, soit tout cela à la fois.

Qui était donc Picasso ? Qu’a-t-il fait pendant au moins 80 années de travail acharné? Quel est l’état des connaissances et des recherches ? Y a-t-il des pans entiers de son œuvre qui sont inexplorés et des trésors surprenants à exhumer ? Quel peintre était-il ? Quel sculpteur ? Quelle sorte d’artiste ? A-t-il des descendants dans les nouvelles générations de créateurs ?

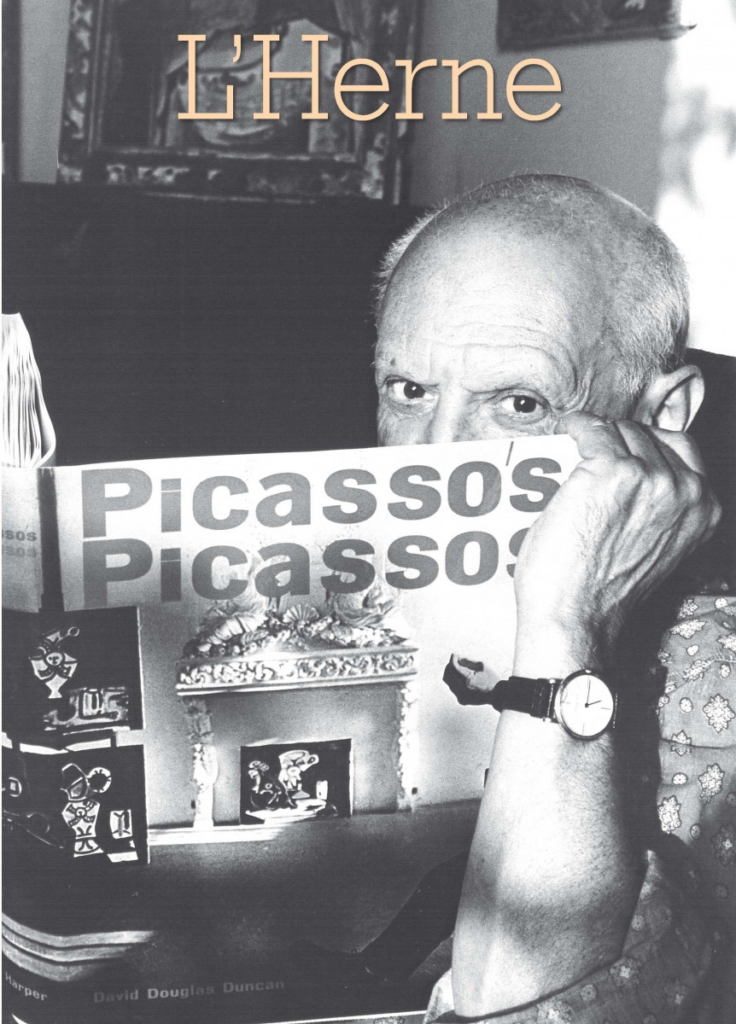

C’est à l’artiste mondial par excellence qu’est dédié ce Cahier de l’Herne.

Tous les auteurs qui contribuent à ce numéro sont des spécialistes et des chercheurs. Ils collaborent à des institutions reconnues. Ils développent leur travail avec le recul du temps et n’élèvent pas une statue. Le Cahier de l’Herne Picasso ne propose pas une seule théorie mais un ensemble de points de vue parfois contradictoires. Il tente de trouver l’équilibre entre la vision panoramique et les réflexions pointues. C’est un work in progress, la description d’un immense paysage qui aidera, nous l’espérons, à sortir Picasso de l’hagiographie ou des clichés pour restituer sa complexité et susciter d’autres regards aussi vivants que son œuvre.

Voir sur la même page :

« Le bordel métaphysique ou le théâtre de Picasso », Esprit, janvier 1981, n° 1, pp. 76-79.

« Picasso poète cosmique »,Chronique, Europe, n° 729-730, janvier-février 1990, pp. 218-220. Numéro spécial consacré à Montaigne et Jean Tortel

« Le Livre objet perpétuel : La Rose et le chien (1958) de Tristan Tzara-Picasso. » Texte d’une communication prononcée au séminaire de Paris III, le 11 avril 2013.