Le nom du désordre

par Adam Biro

1er mars 2015

Le nom du désordre, par Adam Biro, publié dans la revue Mélusine numérique n° 1

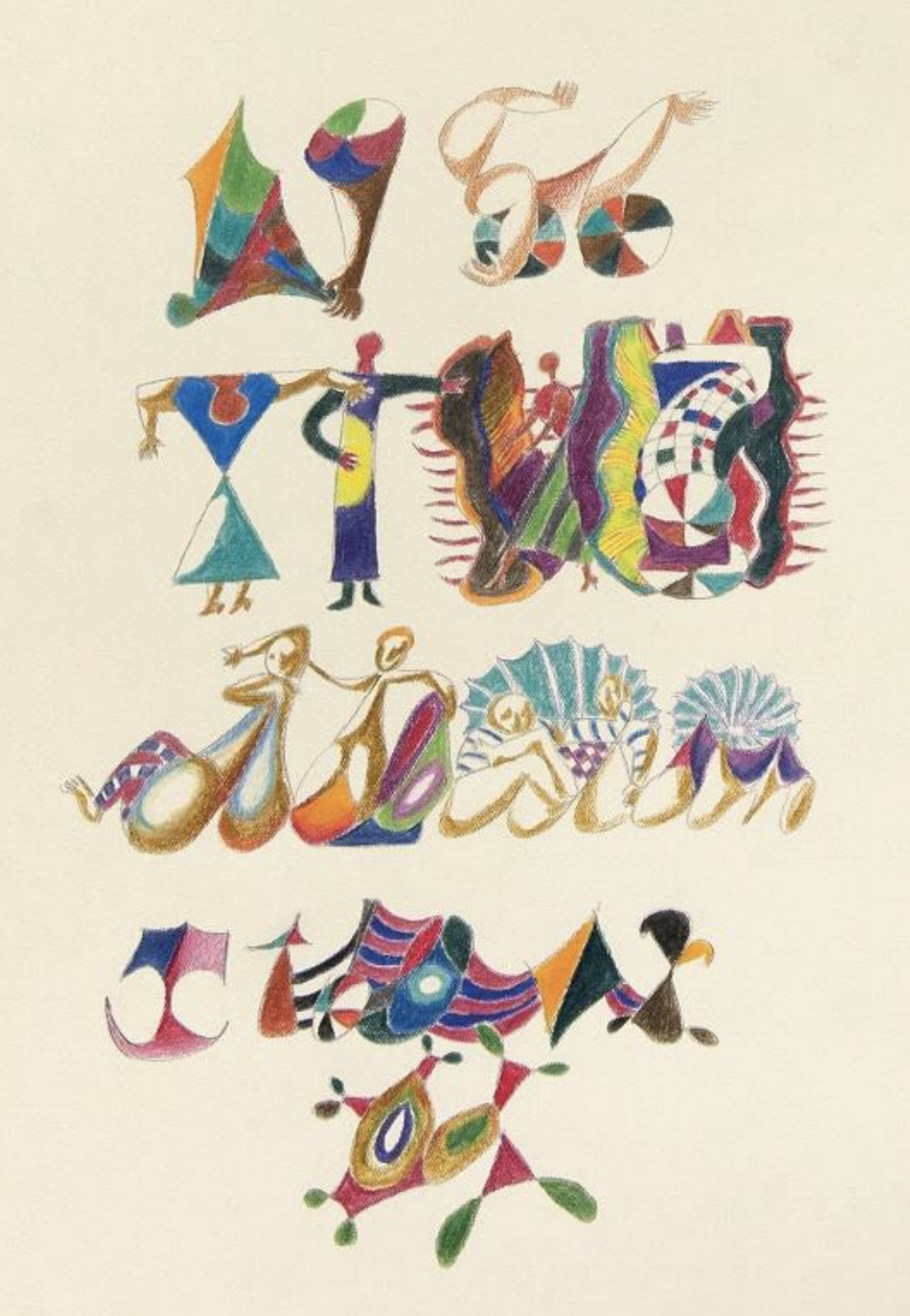

Quatre points communs qui me permettent de parler de lui : nous étions tous deux réfugiés politiques de Hongrie, juifs indifférents à la religion, liés au surréalisme (lui comme acteur, moi comme spectateur) et amoureux, vivant pour et de l’art. Gamin à Budapest, je ne savais rien de Rozsda. En Hongrie communiste, l’art devait être réaliste-socialiste. (Quand j’y repense ! Ces gens, nos dirigeants, qui se disaient révolutionnaires et qui imposaient l’art le plus assis voire couché, le plus conformiste, le plus bourgeois, le plus petit-bourgeois qu’on puisse imaginer...) Le surréalisme, mais toute tendance tant soit peu moderne, toute recherche était maudite-interdite, punie. J’ai appris l’existence de Rozsda, j’ai découvert ses œuvres à Paris, en travaillant sur un dictionnaire du surréalisme. Ces toiles me parlaient. Si elles n’étaient pas surréalistes dans la stricte acception du terme, elles l’étaient par le rêve, par l’instinctif, par l’automatique, par la transgression. J’aimais ses couleurs, l’apparent désordre de sa peinture ― apparent, car ses tableaux étaient très organisés. Le nom de ce désordre était en fait liberté. Je lui ai téléphoné pour qu’il m’envoie l’Ekta d’une de ses œuvres devant figurer dans le dictionnaire. (Pour la jeune génération : un ektachrome était un film en couleur, prêt à être reproduit, servant de base à la photogravure.) Nous avons parlé hongrois, à mon grand contentement. Quelques jours plus tard, j’ai reçu un minuscule Ekta de qualité médiocre (je l’ai toujours), visiblement fait par un amateur ― par Rozsda lui-même, comme il me l’a appris quand je l’ai rappelé pour me plaindre. (Une anecdote semblable s’infiltre soudain dans ma mémoire : quand, travaillant avec un autre peintre surréaliste, Max Ernst, sur un livre, j’ai dit au maître que la photogravure que je venais de recevoir, mauvaise, « ne reproduisait pas son œuvre », il m’a réprimandé : « cher monsieur Biro, vous aviez l’intention de reproduire mon œuvre ? ») Puis, j’ai eu l’occasion de faire personnellement la connaissance de Rozsda, au Bateau-Lavoir où m’avait introduit une amie hongroise, journaliste d’art, Julia Cserba. Je n’étais jamais allé auparavant dans cet immeuble mythique, et je m’y suis rendu tout émoustillé, que dis-je ? impressionné dans l’atelier de Rozsda qui, le plus naturellement du monde, occupait un bel espace dans l’un des hauts lieux de l’art moderne. Comme si l’on m’avait dit, venez donc dîner ce soir, à la bonne franquette, il y aura quelques amis, Picasso, Giacometti, Turner, Caravage… La scène est très vivante devant moi : Rozsda debout dans une grande pièce claire où s’épanouissaient quelques plantes grasses (était-ce vraiment ainsi ? le souvenir déforme, transforme, et celui-ci remonte au début des années 80), nous montrant une immense toile (laquelle ?) très colorée, pleine d’humour avec de petits personnages. (A-t-on suffisamment fait attention à l’humour omniprésent dans l’œuvre de Rozsda ?) Nous parlions de ses rapports avec le surréalisme, de la Hongrie… Il avait l’accent hongrois. Peu connu à l’époque, apprécié par un petit cercle d’amateurs de bon goût, aidé par Françoise Gilot, sa renommée n’a pas tardé à dépasser ce cercle, puis les frontières. Un autre souvenir, un souvenir posthume : j’ai été invité à un vernissage d’Endre Rozsda dans une galerie de Budapest ― vernissage qui a eu lieu le 4 novembre 2006, à 4 (ou 6 heures ?) du matin, exactement cinquante ans après

l’appel nocturne solennel d’Imre Nagy, chef du gouvernement révolutionnaire hongrois. Appel désespéré, pathétique, et combien vain, nous le savons aujourd’hui, adressé au monde entier, au monde libre (qui n’avait cure d’une révolution perdue d’avance dans un petit pays sans importance), de venir sauver la démocratie hongroise qui n’avait que douze jours d’existence. En effet, les chars soviétiques se mettaient en branle précisément à cette heure-là pour écraser cette démocratie. Avec le succès et la suite qu’on connaît. Et, je ne sais pourquoi, cette exposition correspondait parfaitement, malgré l’extraordinaire décalage entre un moment cruel de l’Histoire et ce lieu et ce public et ce moment, à cet artiste et à ses œuvres. (Pour la petite histoire – ou Histoire ? –, cette exposition a eu lieu dans le bâtiment de l’Université d’Europe centrale subventionnée par un autre réfugié hongrois, Soros, que le gouvernement du Premier Ministre d’extrême droite Orbán vient de chasser de Hongrie…)

Ce moment cinquante ans plus tôt était indissociable de la carrière, de la vie de Rozsda : peu de temps après cette invasion, ayant compris qu’il n’avait point d’avenir dans cette patrie soumise, il l’a quittée pour une seconde et ultime fois. Son pays, sa langue… mais il a sauvé son art : l’illustrateur – c’est ainsi qu’il a survécu dans la Hongrie stalinienne –, s’est mué en peintre que nous connaissons. En peintre libre.

Je me rends compte soudain que nous sommes le 4 novembre (2018). Il n’y a pas de hasard sinon objectif.