A la recherche de l'hors du temps : Endre Rozsda et la figure de Marcel Proust

par Patrice Conti

1er mars 2015

A la recherche de l'hors du temps : Endre Rozsda et la figure de Marcel Proust, par Patrice Conti, publié dans la revue Mélusine numérique n° 1

Cette enquête (1) a trouvé son impulsion dans le titre choisi par les commissaires de la rétrospective de l’œuvre de Rozsda qui s’est tenue à Budapest fin 2013 : Endre Rozsda – Le Temps retrouvé. Par ce titre, qui fait écho à celui du dernier tome d’À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, les commissaires de l’exposition avaient choisi de mettre en lumière les thèmes du temps, de la mémoire et du souvenir qui sont au cœur de l’œuvre et de la réflexion d’Endre Rozsda. Sans doute y avait-il là aussi la volonté de célébrer la concomitance, à peu de jours près, du centenaire de la naissance de Rozsda avec celui de la publication du premier tome de la Recherche. La rétrospective Rozsda fut en effet inaugurée le 18 novembre 2013, cent ans exactement après la naissance de l’artiste, cent ans aussi après la parution de Du côté de chez Swann publié le 14 novembre 1913. D’autres indices semblaient légitimer une enquête sur le lien de Rozsda à la figure et à l’œuvre de Marcel Proust. Rozsda a évoqué dans ses entretiens l’auteur de la Recherche. Ses proches et ses commentateurs rapportent ses déclarations au sujet de l’œuvre de Proust, l’impression qu’elle lui fit, mais aussi le lien qu’entretient son œuvre, arrivée à maturité, avec les grands thèmes développés par l’écrivain.

J’ai choisi de m’appuyer ici principalement sur un ensemble de documents portant trace de la parole d’Endre Rozsda. Il s’agit des textes écrits et publiés par Rozsda dans les années 60 et 70, d’entretiens (filmés ou publiés) réalisés dans les années 80 et 90, ainsi que d’un document inédit écrit après 1975. Il s’agit donc de textes tardifs, relevant de la maturité, moment où l’artiste porte un regard rétrospectif sur l’ensemble de son œuvre. Ce choix s’est trouvé conforté par le fait que, comme l’indique Françoise Gilot, à partir de 1957 et dans les années qui suivent, on assiste chez Rozsda à « une fragmentation de l’espace sensoriel dont le remplacement progressif par un espace-temps existentiel et personnel fait certainement penser à La Recherche du Temps Perdu » (2). De son côté, David Rosenberg (3) a montré que « la mémoire et les souvenirs jouent un rôle prépondérant » dans le travail de Rozsda dès la fin des années 50, et que la question du temps devient centrale dans son travail à partir de 1969. Dans son texte intitulé « Méditations » (4), Rozsda s’est comparé à « la Parque qui tresse le fil du temps ». En écho à cette image, je voudrais ici tirer des fils pour voir comment Proust, sa figure et son œuvre, pourraient avoir retenu l’attention de Rozsda, et pourraient aussi nous permettre de lire son œuvre et sa démarche créatrice. Pour ce faire, je m’intéresserai aux preuves factuelles attestant l’intérêt de Rozsda pour l’écrivain, ainsi qu’à quelques thèmes rozsdéens faisant écho aux thèmes proustiens.

La « Rencontre » avec Proust, en rêve

Qu’en est-il de l’intérêt de Rozsda pour l’œuvre et la figure de Marcel Proust ? Pour le savoir, il est indispensable de parcourir les références contenues dans les écrits et dans les entretiens à notre disposition. Les archives de l’atelier Rozsda abritent un tapuscrit inédit contenant le récit d’un rêve dans lequel Rozsda fait la rencontre de Marcel Proust. Ce document n’est pas daté, mais n’a pu être écrit qu’après 1975 puisqu’il y est fait mention de la Carte Orange, titre de transport mensuel parisien créé le 1er juillet 1975. De quoi est-il question dans ce récit de rêve intitulé « Rencontre » ? Voulant se rendre à un rendez-vous, Rozsda prend l’autobus. Après avoir été contrôlés par un receveur, les passagers sont invités à descendre du bus. C’est alors, nous dit le texte, que :

Au premier arrêt, j’ai rencontré un visage ami. C’était Proust. Où l’ai-je connu ? Je ne m’en souvenais pas. Il se penchait vers moi pour me questionner gentiment… en toussotant un peu.

Le texte poursuit et se termine ainsi :

Après tout est devenu plus mou, plus blanc. Les rides de la rue se sont défroissées. Les soucis se sont envolés. Tout est devenu agréable, agréable. – Quel était donc mon rendez-vous ? Qu’est-ce que je voulais débattre ? – Je ne me le rappelle plus. (5)

On trouve ici l’opposition entre un « rendez-vous » et une « rencontre ». Un « rendez-vous », programmé dans le temps, que l’on anticipe en se projetant dans l’avenir pour ne pas le manquer, et une « rencontre » qui, elle, arrive sans qu’on s’y attende. La rencontre que Rozsda fait avec Proust le transporte en plein bonheur. Et ce bonheur absolu est alors concomitant d’une défaillance de la mémoire (il ne se rappelle plus la nature de son rendez-vous) et d’une sortie de ce que Rozsda appelle ailleurs « le temps de la pendule » (6). L’effacement des rides de la rue – les rides étant le signe du passage du temps – indique ici l’abolition du temps, d’un temps conçu sur le modèle de la succession linéaire des évènements.

La rencontre avec Proust, par la lecture

Si Rozsda a rencontré Proust en rêve, il l’a probablement aussi rencontré par la lecture, ce dont attestent deux de ses entretiens. Dans le film que lui a consacré Andras Solymos (7) en 1985, Rozsda déclare : « Mes propres peintures m’ont permis de comprendre Freud et les écrivains que je lisais : Proust, [...] ». En 1987, dans ses entretiens avec David Rosenberg, Rozsda évoque la transformation produite par la traversée, par ce moment de passage qu’est la lecture d’un livre. Il n’évoque alors pas Proust, mais David Rosenberg confirme dans un texte de 2013, que Rozsda tenait les mêmes propos concernant sa lecture de Marcel Proust (8). À quand remonterait la découverte et la lecture de l’œuvre de Proust par,Rozsda ? Cela semble difficile à établir, aucun volume de Proust ne figurant dans la bibliothèque conservée dans son atelier. Nous sommes donc conduits à faire des hypothèses. Une traduction hongroise de Du côté de chez Swann parut à Budapest en 1937 (9). Il est possible que Rozsda ait eu accès, l’année précédant son premier séjour à Paris, à ce qui doit être la première traduction de Proust en hongrois. Mais cette lecture a plus probablement dû se faire, en français, à l’issue du premier séjour qu’il fit à Paris entre 1938 et 1943 et au cours duquel Rozsda apprit le français avec le soutien de Françoise Gilot (10). Quoi qu’il en soit, la présence de trois volumes d’introduction à Proust dans la bibliothèque de son atelier atteste l’intérêt de Rozsda pour l’écrivain. Rozsda possédait en effet une réimpression datant de 1957 du Proust par lui-même de Claude Mauriac. Il possédait aussi, dans une réédition datant de 1985, la biographie d’André Maurois intitulée : A la recherche de Marcel Proust, ainsi que la version allégée et illustrée de ce texte publiée en 1960 sous le titre : Le Monde de Marcel Proust (11).

Rozsda rêve, à seize ans, d’être László Fülöp

Le récit de rêve intitulé « Rencontre » et les livres conservés dans sa bibliothèque attestent l’intérêt porté par Rozsda à Proust et à son œuvre. On trouve des informations complémentaires à ce sujet dans les entretiens de 1987 avec David Rosenberg. Dans ces entretiens (12), après avoir décrit la transformation que l’œuvre provoque chez son spectateur ou son lecteur, Rozsda distingue entre « fausse peinture, banalisante, décorative » et « peinture réelle ». Rozsda déclare alors qu’il n’a jamais été séduit picturalement par l’art décoratif, mais qu’il a été séduit enfant « par tout ce qui entourait cet art superficiel ». Pour illustrer ce type de peinture et ce qui l’entourait, Rozsda fait alors référence au peintre mondain d’origine hongroise nommé László (13). Rozsda indique alors :

Proust a parlé de lui. Proust vivait parmi des gens extrêmement raffinés, et c’était du dernier chic d’avoir son portrait peint par [László] Fülöp.

Comme il l’indique ici, Rozsda a découvert en Hongrie ce peintre qu’il admirait dans sa jeunesse. Il est toutefois peu probable que l’anecdote associant Proust à László puisse remonter à la jeunesse de Rozsda. L’association de ces deux noms pourrait plus vraisemblablement être liée à une redécouverte tardive des tableaux de László. Par exemple, dans Le Monde de Marcel Proust que possédait Rozsda, dans lequel André Maurois évoque « la comtesse Greffulhe, en qui Marcel Proust entrevit la future princesse de Guermantes » (14), et où un portrait d’elle par László est reproduit. Rozsda indique alors comment, séduit enfant par la légende de László, il prit ce peintre comme modèle. Mais il déclare aussi avoir abandonné « ce rêve d’un enfant de seize ans d’être László », et que « cet idéal fut supplanté par un autre idéal ». L’abandon de son rêve d’enfant d’être un peintre mondain se fait au profit d’un autre idéal conduisant Rozsda à ce qu’il nomme ici « peinture réelle ». Le chemin suivi par Rozsda n’est pas sans évoquer l’histoire du narrateur de la Recherche ou la légende de Proust lui-même, succombant tous deux aux attraits de la mondanité avant de finalement se retirer du monde pour écrire. La biographie de Rozsda (15) atteste, de son côté, du retrait de l’artiste de la scène artistique à partir des années 70. Rozsda se serait alors comme retiré du monde pour se soustraire au « temps mesuré », au « temps artificiel, qui est une fiction parfaite » (16) et pour, de cette manière, se consacrer pleinement à son œuvre et à la création.

Peindre comme Proust écrivait

Je voudrais maintenant m’arrêter sur des propos de Rozsda qui m’ont été rapportés par José Mangani. D’après le légataire de l’œuvre de l’artiste, « Rozsda disait : “Je peins comme Proust écrivait” » (17). José Mangani me signalait aussi lors de cet entretien qu’un rapprochement pourrait être fait entre la méthode d’écriture de Proust et la méthode de travail de Rozsda. Parlant de sa « méthode de travail » dans ces entretiens avec David Rosenberg, Rozsda déclare : « Maintenant, je peins six à huit tableaux par an. Chaque tableau représente énormément de travail » (18). Le changement de méthode serait intervenu chez Rozsda après la Seconde Guerre mondiale. À partir de ce moment, la réalisation d’un tableau absorbe Rozsda et lui prend tout son temps. Le temps de l’exécution de l’œuvre s’étire parfois jusqu’à plusieurs années, à la manière d’un Proust consacrant de longues années à l’écriture de la Recherche. Mais, comme me le suggérait José Mangani, un rapprochement peut être fait aussi entre les paperoles ajoutées par Proust à ses manuscrits, et l’épaisseur des couches d’huile superposées les unes sur les autres, recouvrant chaque jour ce qui a été peint la veille, se sédimentant à la surface de ces tableaux réalisés pendant plusieurs années. Les paperoles sont ces longues suites de morceaux de feuilles collées par Proust bout à bout sur les manuscrits de la Recherche. Ces paperoles contiennent des modifications rédigées parfois avec « un intervalle de plusieurs années » (19). Dépliées, elles peuvent atteindre jusqu’à deux mètres et manifestent dans l’espace le temps de l’écriture. Chez Rozsda, le temps pris par la réalisation de l’œuvre se traduit alors matériellement dans l’épaisseur, la superposition des couches de peinture à la surface de la toile. Épaisseur néanmoins invisible à l’œil nu et qui, comme me l’indiquait alors José Mangani, demanderait pour être vérifiée de faire radiographier une de ces toiles. Ainsi que l’a souligné Françoise Gilot : « À partir de 1957 […] l’éclatement de l’espace euclidien est un fait accompli » (20). L’allongement du temps d’exécution de l’œuvre est donc concomitant de l’abandon définitif de la représentation perspective. La profondeur laisse alors place chez Rozsda à la superposition des couches de peinture qui se veut signe, annonce d’une autre profondeur, celle de l’épaisseur du temps sédimentée dans l’œuvre. De même que Rozsda disait peindre comme Proust écrivait, il est possible de dire avec J-B. Pontalis que, de son côté :

[…] la Recherche […] évoque le travail du peintre qui, couche après couche, repentir après repentir, bien qu’opérant sur une surface plane et délimitée, parvient, oubliant les esquisses préparatoires, à donner à sa toile mieux qu’une profondeur : l’épaisseur du temps. (21)

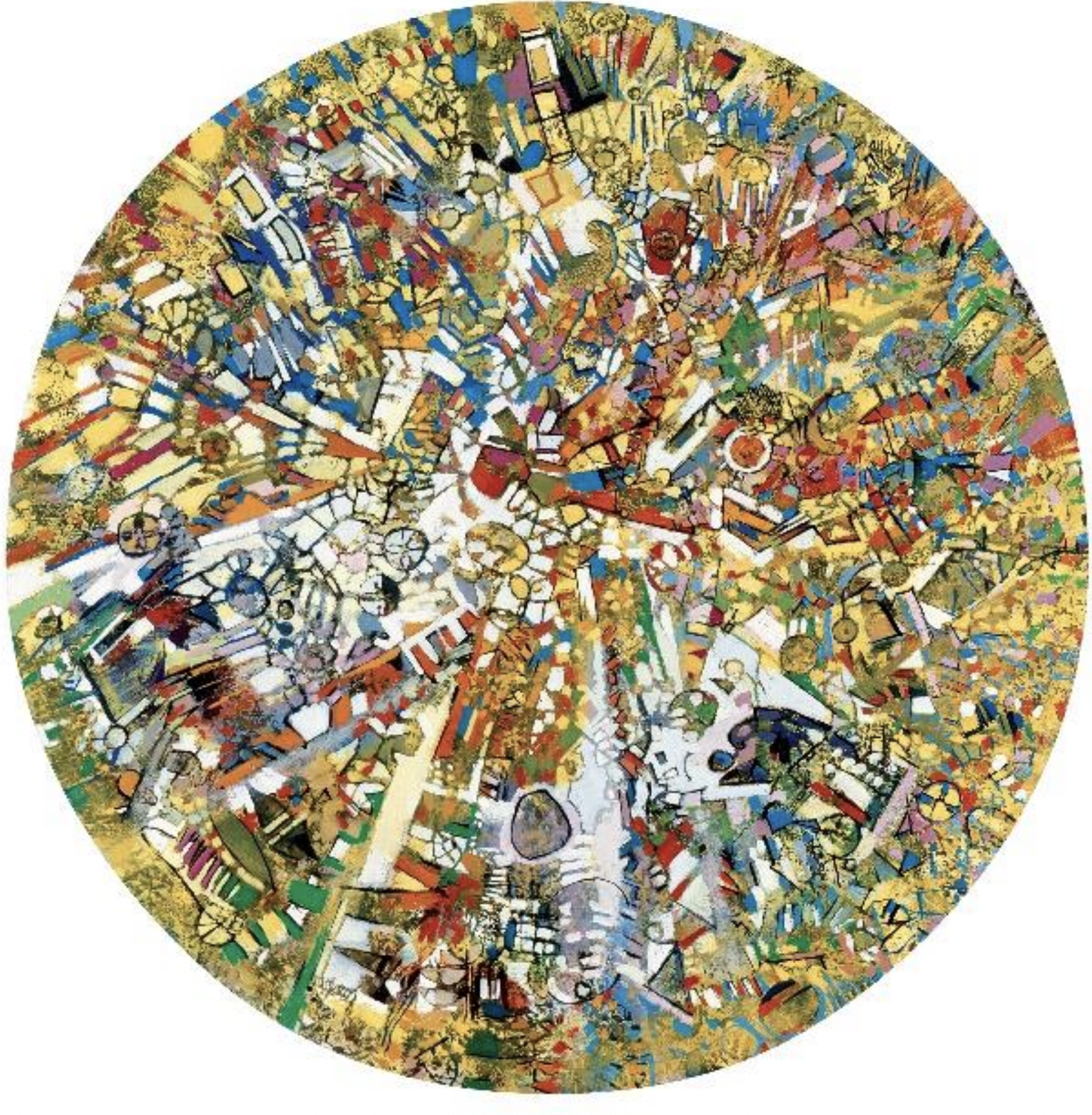

Le kaléidoscope

Françoise Py a indiqué que chez Rozsda :

Temps du regard, temps de l’exécution (parfois plusieurs années), temps multidimensionnel de la pensée militent en faveur d’un « présent perpétuel ». (22)

Nous venons de voir comment, après la Seconde Guerre mondiale et plus précisément encore après 1957, Rozsda travaille sur ses tableaux pendant plusieurs années. Je voudrais maintenant m’intéresser à ce que Françoise Py appelle ici « temps du regard », en m’appuyant pour cela sur le thème du kaléidoscope commun à Proust et à Rozsda.

Rozsda n’a pas parlé du kaléidoscope, mais il s’agit d’un thème souvent présent dans la critique rozsdéenne. Plusieurs commentateurs ont discuté l’aspect kaléidoscopique de ses tableaux. C’est ainsi, pour ne citer que deux d’entre eux, qu’Édouard Jaguer a déclaré « que cet aspect kaléidoscopique ne peut échapper à la plupart des regardeurs » (23), tandis que de son côté, Tamás Ónody a souligné le « caractère trompeur de cette comparaison » (24). Les tableaux de la maturité, et en particulier ceux des dernières années, évoquent l’image fragmentée du kaléidoscope et, en même temps, s’en écartent par l’absence de symétrie et de répétition des formes et des couleurs agencées sur la toile. À quoi pourrait donc tenir la ressemblance des œuvres de Rozsda avec le kaléidoscope ? Dans ses entretiens, Rozsda indique qu’il prit dès 1946 l’habitude de retourner ses « tableaux continuellement jusqu’à ce [qu’il] trouve le côté par lequel [il allait] les terminer » (25). Et il relie cette pratique à l’une des expériences qui a conduit Kandinsky à l’abstraction. Kandinsky qui comprit que « les “objets” nuisaient à [sa] peinture » un soir où, revenant chez lui, il aperçut soudain au mur « un tableau de [lui] qui avait été accroché à l’envers », tableau dans lequel il ne voyait en cet instant que « des formes et des couleurs et dont la teneur [lui] restait incompréhensible » (26). Il me semble que chez Rozsda, la méthode de retournement des toiles pourrait recevoir au moins trois sens. Tout d’abord, le mouvement de rotation décrit par la toile sur le chevalet, tout comme celui du kaléidoscope, évoque, par analogie avec la rotation des aiguilles sur le cadran de l’horloge, le temps qui passe. Et nous pourrions alors imaginer Rozsda faisant tourner la toile dans le sens inverse des aiguilles de la montre, afin de remonter le temps. Ensuite, sur le modèle de Kandinsky, le retournement de la toile et la rotation du cylindre du kaléidoscope donnent à voir une image présentant de nouvelles « relations de formes et de couleurs entre elles » (27). On pourrait faire l’hypothèse que cette pratique contribue chez Rozsda à produire cette « surface trouble » sur laquelle, comme il le dit dans « Méditations », il peut se mettre « à chercher, en tâtonnant, un certain ordre qui, de degré en degré, modifie l’ordre antérieur et crée un autre désordre » et, ainsi, « partir à la recherche du temps ». Enfin, comme l’a montré Sándor Hornyik (28), la pratique de retournement de la toile durant l’exécution « annihile en partie l’illusion de la profondeur » et produit un effet de « désorientation ». J’ajouterais que tout se passe alors comme si la force centrifuge issue de la rotation contribuait à faire éclater l’espace euclidien. On pourrait être frappé ici par la ressemblance des thèmes identifiables dans la méthode de travail de Rozsda, avec l’ouverture de la Recherche. Le livre s’ouvre sur le tournoiement des visions oniriques du narrateur qui, au cours d’une nuit d’insomnie, explore les chambres de son enfance. L’« expérience hallucinatoire » par laquelle on entre dans le roman, cette « ouverture dans la confusion de l’espace et du temps », thématise, comme l’a montré Antoine Compagnon, la « question de l’égarement et de la reconnaissance » (29). Il en va de même chez Rozsda chez qui, à la désorientation du peintre pendant l’exécution de l’œuvre, répond l’égarement du spectateur qui, contemplant la toile, est amené à identifier, à reconnaître, à chercher, à s’orienter. Les toiles de Rozsda présentent des images au premier abord non figuratives (dont certaines peuvent d’ailleurs être vues dans tous les sens), images qui nous obligent, comme le peintre nous y invite, à « trouver le sentier qui y mène et permet de s’y promener » (30).

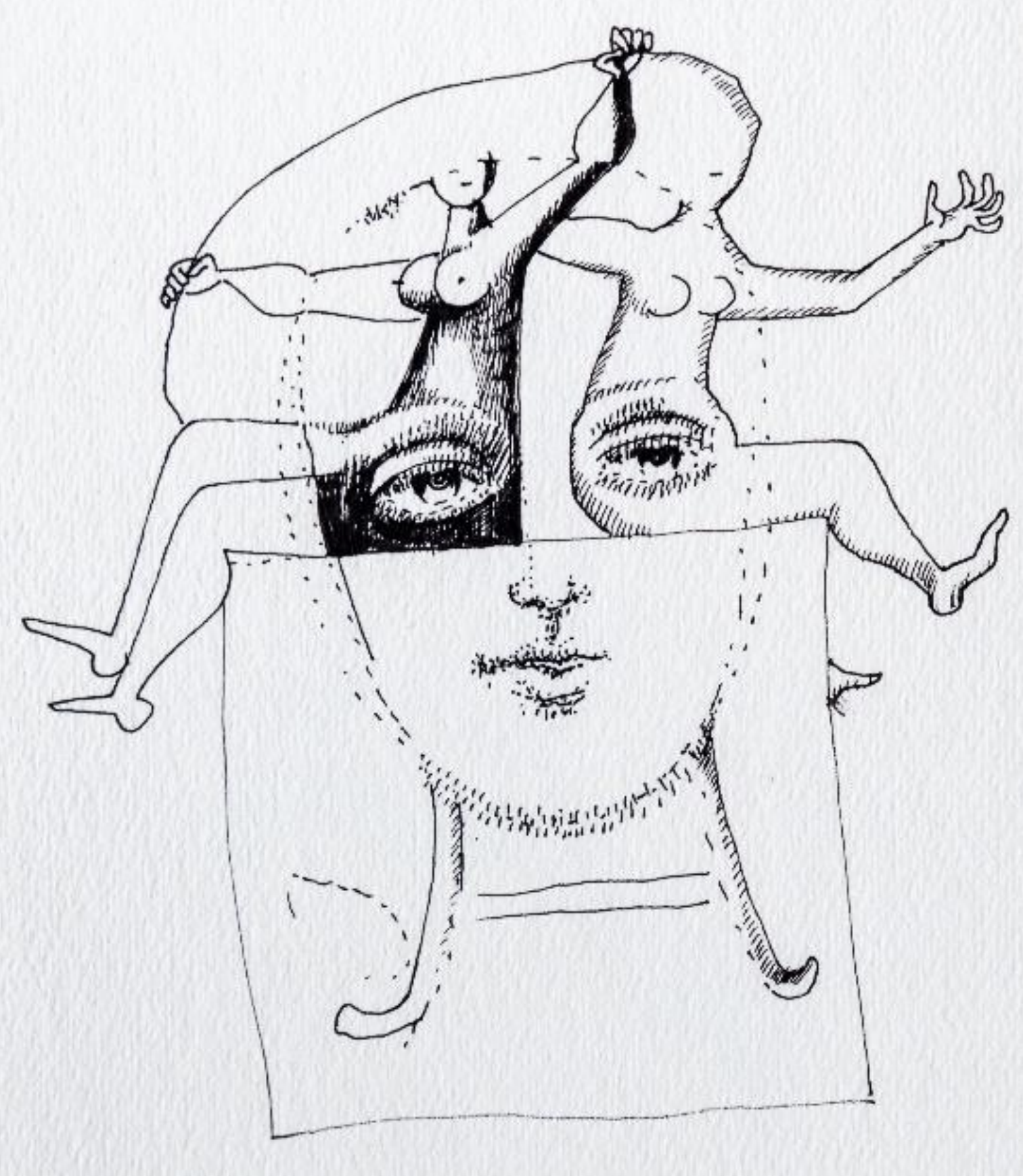

La photographie

À ce premier mouvement de l’œil égaré se promenant sur la toile en tous sens se superpose un autre mouvement, celui de la reconnaissance et de l’identification. C’est ainsi que s’arrêtant et se focalisant sur une partie du tableau, l’œil peut faire la mise au point (31) et voir surgir, pour disparaître sitôt qu’il reprendra sa route, figures et souvenirs de l’épaisseur du magma des formes et des couleurs. Second mouvement que le spectateur reconduit là encore, pour lui-même, sur le modèle de ce que le peintre éprouva lors de l’élaboration de l’œuvre car, comme l’indique Rozsda :

Au cours du travail, parfois, un faisceau de lumière éclaire une de ces masses qui sort de la pénombre. Des visages d’autrefois s’illuminent. (32)

Ce mouvement décrit précisément le mécanisme d’accommodation de l’œil nous permettant de percevoir avec netteté un objet vu de près. Ce mouvement est aussi celui d’ajustement de la mise au point de l’objectif photographique. Rozsda, peintre et dessinateur, était aussi photographe. Le rapprochement du mécanisme visuel qui nous permet de reconnaître des figures, de voir surgir des souvenirs ou des pensées dans ses tableaux, avec le mécanisme optique à l’œuvre dans la photographie, ne lui aura sans doute pas échappé. Et en effet, ainsi que me l’indiquait José Mangani :

Ce qui fascinait Rozsda, c’était l’apparition de l’image au moment du développement. C’est comme un souvenir qui remontait. (33)

Rozsda avait-il senti chez Proust l’importance de la photographie et les correspondances possibles entre « le fonctionnement de la mémoire involontaire » et « les étapes de la production photographique » (34) ? Brassaï, photographe d’origine hongroise, n’hésitera pas de son côté à souligner :

[…] l’affinité profonde entre le bain de révélateur qui restitue intégralement une image du passé et ces autres « révélateurs » que sont la madeleine et la tasse de thé, le pavé inégal, la serviette empesée, la bottine, la cuillère heurtant une assiette, le livre de François le Champi, tous à même de faire apparaître de lointaines réminiscences. (35)

Le hors-temps

Ce double mouvement de parcours de la toile, au cours duquel surgissent figures, pensées et souvenirs, introduit peintre et spectateur à un temps autre que celui de la succession chronologique et linéaire des évènements. Comme nous l’indique l’image de la promenade ou du voyage dans le temps, Rozsda conçoit le temps de manière spatialisée (36), sous la forme d’un espace-temps, d’un temps ayant incorporé les caractéristiques de l’espace. Dans ses entretiens avec David Rosenberg, Rozsda déclare en effet évoluer à l’intérieur de ce qu’il nomme un « temps global constitué par le passé, le présent et l’avenir » (37). Ainsi spatialisé, le temps ne présente plus la caractéristique fondamentale de l’irréversibilité, et il devient alors possible d’aller et venir au sein de ce « mélange des différents temps » (38). Pensé sur le modèle de l’espace, le temps dont parle Rozsda se caractérise donc par la présence simultanée de toutes ses différentes parties, et se présente comme un milieu dans lequel on ne distingue plus aucune direction privilégiée.

Les tableaux de la dernière période de Rozsda me semblent précisément être marqués par cette absence de direction privilégiée, par une absence de sens assigné à l’œuvre par le peintre. Rozsda ne prescrit en effet aucun ordre de parcours, les œuvres de sa maturité peuvent être vues et parcourues dans tous les sens et toutes les directions. Ces tableaux ne présentent pas non plus de signification, de sens dernier que nous pourrions trouver derrière ce que le peintre nous donne à voir. Devant ses œuvres, comme l’a montré Tamás Ónody, « chacun de nous reçoit des projections de cet autre monde qu’est pour lui sa mémoire » (39). Par sa méthode, Rozsda ouvre donc ses toiles à la pluralité et à l’infinité du sens produit par les parcours subjectifs, par les chemins que réalisent ceux qui contemplent ses tableaux. La peinture de Rozsda nous donne accès à un espace-temps, un temps global autorisant les va-et-vient, les déplacements au sein des différents moments du temps. La description que Rozsda donne de ce qu’il nomme aussi « présent perpétuel » (40) n’est pas sans évoquer l’espace du rêve qui, lui aussi, mêle différents temps que le rêveur peut parcourir dans tous les sens (41). Espace du rêve où (je reprends ici les images utilisées par Rozsda dans son texte intitulé « Méditations ») il est possible de « marcher, adulte, dans un temps où [l’on fut] en réalité enfant » et d’« éveille[r] les morts ». Armé de cette méthode de travail, Rozsda parvient à et nous permet d’ouvrir le temps et, quittant le cours du temps, d’atteindre le hors-temps. Tout se passe alors comme si, pratiquant une peinture « basée sur le cheminement du souvenir en [lui] » (42), peinture lui permettant d’ouvrir sur le hors-temps, Rozsda retrouvait par les moyens de son art les résultats auxquels Proust et Freud étaient parvenus de leur côté. Proust et Freud qui, ainsi que l’a souligné Jean-Yves Tadié (43), par la mémoire involontaire et le souvenir onirique, sont arrivés à un domaine où il n’y a plus de temps.

Je finirai, ainsi que j’ai commencé, en évoquant Klôthô, la Fileuse, celle des trois Parques à laquelle Rozsda s’est identifié dans son texte intitulé « Méditations ». Se comparant à « la Parque qui tresse le fil du temps », Rozsda faisait alors de la quenouille contenant les fibres et du fuseau qui sert à filer les analogues de la palette et du pinceau du peintre. Un peintre qui « saute ici et là, pinceau en main, occupé à vite fixer le passé », qui « tisse des fils multicolores » à partir du « temps cotonneux », qui tresse les uns aux autres les fils associatifs de ses pensées, de ses souvenirs qui s’entrecroisent infiniment pour composer la toile. L’œuvre chez Rozsda se fait alors semblable à un tissu ou, comme chez Proust (44), à une tapisserie.

- Je voudrais remercier les organisateurs de cette journée d’étude, Henri Béhar et Françoise Py, de m’avoir invité à présenter les premiers résultats d’une recherche portant sur ce qui relie Endre Rozsda à Marcel Proust. Je tiens aussi à remercier José Mangani. Ce travail doit beaucoup à nos échanges, aux récits de ses souvenirs, ainsi qu’à la confiance avec laquelle il m’a permis d’accéder aux archives qu’il conserve et valorise. Enfin, mes remerciements vont aussi à Marc Kober qui, comme José Mangani, a bien voulu relire une version préliminaire de ce travail.

- Françoise Gilot, « Un peintre pour les peintres », Rozsda 100 – Le fil de la Parque, Budapest, Várfok Galéria, 2013, p. 23.

- Endre Rozsda : le temps retrouvé. Rétrospective, sous la direction de David Rosenberg et Róna Kopeczky, Budapest, Galerie Nationale Hongroise, 2013, p. 117 et p. 137.

- Endre Rozsda, « Méditations », Rozsda, l’œil en fête, sous la direction de David Rosenberg, Somogy éditions d’Art, 2002, p. 82.

- Inédit, Archives de l’Atelier Rozsda.

- David Rosenberg, « Entretiens avec Endre Rozsda », Endre Rozsda : le temps retrouvé. Rétrospective, op. cit., p. 35.

- Endre Rozsda, film documentaire d’Andras Solymos, 1985

- David Rosenberg, « À propos d’Endre Rozsda », Endre Rozsda : le temps retrouvé. Rétrospective, op. cit., p. 17.

- J’ai trouvé trace des traductions d’Albert Gyergyai de Du côté de chez Swann et A l’ombre des jeunes filles en fleurs : Proust, Az eltűnt idő nyomában : Swann, Budapest, Grill, 1937 ; Proust, Az eltűnt idő nyomában : Bimbózó lányok árnyékában, Budapest, Grill, 1938.

- Entretien inédit avec José Mangani (02/02/2018).

- Claude Mauriac, Proust par lui-même (1953), éditions du Seuil, coll. « Écrivains de toujours », 1957 ; André Maurois, A la recherche de Marcel Proust (1949), Hachette, 1985 ; André Maurois, Le Monde de Marcel Proust, Hachette, coll. « Tout par l’image », 1960.

- David Rosenberg, « Entretiens avec Endre Rozsda », op. cit., p. 23.

- Philip-Alexius de László de Lombos (1869-1937).

- André Maurois, Le Monde de Marcel Proust, op. cit., p. 32.

- Cf. Róna Kopeczky et Borbála Kálmán, « Rozsda et son temps. Une histoire des coulisses », Endre Rozsda : le temps retrouvé. Rétrospective, op. cit., p. 69.

- David Rosenberg, « Entretiens avec Endre Rozsda », op. cit., p. 35.

- Entretien inédit avec José Mangani (17/07/2017).

- David Rosenberg, « Entretiens avec Endre Rozsda », op. cit., p. 19.

- Dictionnaire Marcel Proust, Honoré Champion, coll. « Champion Classique Dictionnaire », 2014, p. 718.

- Françoise Gilot, « Un peintre pour les peintres », op. cit.

- J-B. Pontalis, En marge des nuits (2010), in Œuvres littéraires, Gallimard, coll. « Quarto », 2015, p. 948.

- Dictionnaire André Breton, sous la direction d’Henri Béhar, Classiques Garnier, 2012, p. 899

- Édouard Jaguer, « Endre Rozsda, archéologue du regard », Rozsda, l’œil en fête, op. cit., p. 90.

- Tamás Ónody, « L’œil de Dieu », Endre Rozsda : un peintre photographe, Budapest, Musée Hongrois de la Photographie, 2004, (2e édition, 2009), p. 17.

- David Rosenberg, « Entretiens avec Endre Rozsda », op. cit., p. 33. Dans le film La peinture – la vie. Endre Rozsda, La Sept-Arte, Metropolis, 1999, Rozsda déclare au sujet de Promenade d’Erzsébet (1946) : « Ça c’est le premier tableau qu’on peut voir comme il est, mais on peut tourner ».

- Je m’appuie sur la présentation et la citation données par Dora Vallier dans L’Art abstrait, Le Livre de poche, 1967, p. 67. Rozsda possédait cet ouvrage dans lequel Dora Vallier (dont il était l’ami) rapproche Regards sur le passé (1913) de la Recherche, et soutient que Kandinsky dans ce récit « raconte sa vie à la manière de Proust », cf. pp.56-58.

- David Rosenberg, « Entretiens avec Endre Rozsda », op. cit., p. 33.

- Sándor Hornyik, « Amour sacré, Amour profane. Endre Rozsda et le surréalisme des années 1940 », Rozsda 100 – Le fil de la Parque, op. cit., p. 52.

- Antoine Compagnon, Proust en 1913, Cours au Collège de France (29/01/2013) https://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/course-2013-01-29-16h30.htm (consulté le 07/03/2018).

- Endre Rozsda, « Souvenirs », in Endre Rozsda : le temps retrouvé. Rétrospective, op. cit., p. 77.

- Je m’appuie, pour la distinction entre vision globale et vision focale, sur un article inédit de Claude-Luca Georges, « L’heureuse contradiction d’Endre Rozsda ».

- Endre Rozsda, « Pensées », in Endre Rozsda : le temps retrouvé. Rétrospective, op. cit., p. 151.

- Entretien inédit avec José Mangani (17/07/2017).

- Dictionnaire Marcel Proust, op. cit., p. 766.

- Brassaï, Proust sous l’emprise de la photographie, Gallimard, 1997, pp. 169-170.

- József Készman a donné une analyse du temps dont parle Rozsda, en s’appuyant sur les textes et les déclarations de l’artiste, dans : « Le rêve du temps. Dans le tissage des Parques : une peinture faite de temps ?! », Rozsda 100 – Le fil de la Parque, op. cit., pp. 66-90.

- David Rosenberg, « Entretiens avec Endre Rozsda », op. cit., p. 37.

- Ibidem, p. 35.

- Tamás Ónody in La Cause freudienne, Revue de psychanalyse, n° 39, 1998, p. 2

- Endre Rozsda, « Méditations », op. cit.

- Je m’appuie ici sur J-B. Pontalis, « La saison de la psychanalyse », Ce temps qui ne passe pas (1997), Gallimard, coll. « Folio essais », 2005, p. 17.

- David Rosenberg, « Entretiens avec Endre Rozsda », op. cit., p. 39.

- Jean-Yves Tadié, Le lac inconnu. Entre Proust et Freud, Gallimard, coll. « Connaissance de l’Inconscient », 2012, p. 84.

- Cf. Dictionnaire Marcel Proust, op. cit., pp. 987-989.