Une visite au jardin désespérides

par Henri Béhar, le 23 mars 2006

COMMUNICATIONS/ARTICLESLe séjour des surréalistes parisiens aux Canaries est toujours envisagé d’un seul point de vue : soit celui des intéressés, qui en gardent un souvenir ému, comme d’une parenthèse dans un monde premier, préservé des abus de la civilisation; soit celui des historiens du mouvement, qui la mentionnent à peine, en faisant une simple étape sur un vaste parcours ; soit enfin celui des insulaires, qui la considèrent bien souvent comme une tentative d’appropriation de leurs propres efforts avant-gardistes, une tentative néo-coloniale, pour tout dire. Je voudrais ici tenter une approche différente du phénomène, proposant une vision binoculaire, fondée sur la documentation disponible en français comme en espagnol, et en replaçant la rencontre dans son contexte historique. Le jeu de mots dans le titre de cette communication sur le vocable « désespérides », qu’il faut entendre en une seule émission de voix, a déjà été proposé par Maurice Mourier à propos du film L’Âge d’or. Selon ce critique de cinéma, les surréalistes se méprenaient lourdement sur la signification réelle des scènes que Buñuel donnait à voir (1). Mais je pense tout autant au « désespéranto », titre d’une section de l’Antitête de Tristan Tzara, néologisme forgé par le poète pour exprimer l’angoisse de vivre (2). En l’occurrence, il m’apparaît que ce voyage à Tenerife, effectué sous des auspices très favorables en mai 1935, laissa un goût amer à ceux qui y avaient pris part, d’avoir trop savouré le fruit interdit de l’arbre du bien et du mal.

I. Internationalisation du surréalisme

Par définition, depuis sa naissance et notamment en raison de son héritage Dada, le surréalisme est un mouvement international. Cependant, durant une dizaine d’années, son épicentre sera exclusivement parisien, et il le redeviendra, même après la Seconde Guerre mondiale, du moins tant que Breton vivra à Paris, en donnant le ton pour l’ensemble du groupe. Reste que de nombreux artistes étrangers s’y sont ralliés, et qu’à un moment très précis ses animateurs ont délibérément concerté une politique d’internationalisation visant à faire pièce aux différents nationalismes régnant en Europe et se manifestant notamment en matière culturelle.

A. L’auberge espagnole

On peut faire crédit au surréalisme de n’avoir jamais songé à interroger l’un de ceux qui partageaient ses idées sur sa nationalité, de telle sorte qu’il est bien difficile de dire combien d’étrangers intégraient le mouvement à telle date. Si un certain nombre de tracts collectifs indiquent qu’on a volontairement omis les signatures des « camarades étrangers », c’est, en la circonstance pour les mettre à l’abri d’une éventuelle expulsion par la police. Tel est le cas pour le tract « Au feu », se réjouissant en 1931 de la lutte antireligieuse menée dans l’Espagne républicaine ; des libelles s’élevant contre l’exposition coloniale la même année ; du texte protestant contre l’expulsion de Trotski en 1934, etc. De même que pour l’École de Paris, majoritairement formée d’étrangers, il n’y a pas de mouvement plus accueillant que le surréalisme. Pour éviter un dénombrement hors de propos en la circonstance, je me contenterai de nommer quelques Espagnols faisant partie du groupe parisien dans les années trente : Buñuel, Dali, Dominguez, Miró. À l’exception peut-être de Picasso (revendiqué par le mouvement à ce moment-là, notamment par ses poésies), il n’y a pas d’écrivains parmi eux, vraisemblablement pour des raisons pratiques : l’inconscient s’exprime dans une langue établie. C’est aussi pourquoi dès le début du mouvement les Belges publient aussi bien dans les revues parisiennes qu’à Bruxelles.

B. Politique extérieure

De fait, c’est aussi l’époque où le mouvement surréaliste, qui ne s’est jamais privé de dire son sentiment sur les affaires de ce monde et qui, depuis le début de 1927 a proclamé son adhésion (critique) au Parti communiste, commence à se demander s’il n’aurait pas intérêt à susciter ici et là des groupes semblables au sien. Sur le plan intérieur, en prélude à la politique de Front populaire, il cherche à constituer un front commun des artistes et intellectuels de gauche. Sur le plan extérieur, il pense atteindre une stature internationale en se calquant, toutes proportions gardées, sur l’organisation du Komintern. D’autre part, il s’agit de s’organiser contre les mauvais coups portés par l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires (AEAR) depuis que Breton en a été expulsé. Enfin, mais cela n’apparaît pas très clairement dans leurs propos manifestes, il leur faut se préparer à accueillir les intellectuels allemands chassés par Hitler et, du même mouvement, lutter contre tous les fascismes. Ajoutons que, n’ayant plus les moyens de publier un organe qui leur soit propre comme l’était La Révolution surréaliste ou Le Surréalisme au service de la révolution, ils ont tout à gagner à diversifier les lieux de publication, en France comme à l’étranger. C’est dans ce cadre général qu’il faut considérer les déplacements officiels de Breton et de ses amis à l’étranger. Du 15 au 28 janvier 1935 se tient à Copenhague une exposition internationale consacrée au cubisme et au surréalisme. Breton, qui ne peut s’y rendre, préface le catalogue. Son texte sera repris dans les conférences qu’il prononcera à Prague et à Santa Cruz de Tenerife. Fin mars, Éluard et Breton sont invités pour la première exposition du Groupe surréaliste tchécoslovaque. Ils sont en parfaite communion d’idées avec Karel Teige, le théoricien, et Vitezslav Nezval, le poète. Ce dernier avait adressé, au nom du Poétisme tchèque, une lettre d’adhésion collective au surréalisme. Ses membres partageaient le même point de vue sur le marxisme vulgaire de Kharkov, la politique absurde des correspondants ouvriers. Depuis un an, le groupe surréaliste de Prague était devenu une réalité. Il publiait de passionnantes discussions, s’attachait au merveilleux quotidien et se consacrait à l’humour. À l’instar du groupe français, il comprenait des peintres, Jindrich Stirsky, le magnifique collagiste, et son amie Toyen, dont les toiles annoncent les fêlures de l’histoire. Nezval s’est mis en quatre pour financer le voyage de Breton et l’attend « avec un enthousiasme fanatique ». Il y a surtout, aux yeux des Français, que Prague pourrait leur ouvrir la porte de Moscou (3). Les surréalistes tchèques étaient bien vus du Parti communiste local qui rendait compte de leurs activités, les consultait pour l’élaboration de sa ligne culturelle et leur ouvrait même les colonnes de l’organe officiel du parti, Rude Pravo. C’est dire qu’à cette date le surréalisme n’a pas renoncé à s’allier politiquement au Parti communiste, mais qu’il entend le faire directement avec les soviétiques au niveau le plus élevé et non avec les représentants timorés d’un parti dont il désapprouve la politique culturelle. À l’issue de ce voyage, les surréalistes tchèques publieront un Bulletin International du Surréalisme en deux langues reprenant longuement les propos de Breton et d’Éluard lors de leurs conférences et interviews, daté Prague, 9 avril 1935 et signé de tous les surréalistes tchèques. Une tournée aux Canaries n’offre évidemment pas les mêmes perspectives, mais il ne serait pas inutile de prendre contact avec des artistes et des intellectuels qui ont témoigné de leur indépendance par rapport à l’académisme madrilène, et d’arriver à un accord du même ordre. Dans un article publié au lendemain de son voyage à Tenerife, Benjamin Péret a fort bien explicité les objectifs de ces visites entreprises par les membres du groupe parisien auprès de camarades étrangers : « Le surréalisme, après s’être imposé ici [en France] comme l’unique mouvement progressif surgi depuis la guerre, devait, pour ne pas se dessécher, sortir du cadre étroit des frontières de ce pays et prendre une figure internationale. Révolutionnaire, le surréalisme tend à s’infiltrer dans tous les pays, comme la dialectique matérialiste à laquelle il est intimement lié. Après la Belgique, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, le Japon, le Danemark, voici le Pérou, où vient de se former un groupe surréaliste dont la première manifestation a été une exposition [...] En Angleterre vient de se publier, sous la signature de David Gascoyne, un manifeste surréaliste dont quelques extraits sont reproduits ici même et qui laisse présager la formation prochaine d’un groupement surréaliste... (4) »

C. Un passeur : Dominguez à Paris

Comme souvent en la matière, les contacts des surréalistes parisiens avec les artistes canariens passent par l’intermédiaire d’une seule personne : le peintre Oscar Dominguez. Né en 1906 à La Laguna, capitale intellectuelle de l’île de Tenerife, il était le fils d’un propriétaire agricole exportant ses fruits en Europe. Son enfance s’est passée sur les plages de sable noir de Tacoronte qu’on retrouvera plus tard dans sa peinture. Autodidacte, il s’est formé au contact de son père, lui-même peintre du dimanche. Son premier tableau est un autoportrait à la pipe. Il est envoyé en France en 1927 pour surveiller les exportations paternelles. En 1928, il a une première exposition à Tenerife, avec l’artiste française Lily Guette. De retour à Paris, il fréquente la bohême artistique avant d’entrer en contact avec les surréalistes. En 1933, il rentre à Tenerife où ses amis de la Gaceta de Arte organisent sa première exposition individuelle au Circulo de Bellas Artes. Dès l’été 1934, il contacte Éluard et Breton pour les inviter à donner des conférences aux Canaries et à y présenter les films de Buñuel et Dali, Un Chien andalou ou, mieux, l’Age d’or (5). Le peintre et historien du surréalisme Marcel Jean, qui avait alors un atelier près du sien, à Montmartre, est certainement celui des surréalistes qui l’a le mieux connu. Il relate son contact avec le groupe et le décrit ainsi dans son autobiographie : « Oscar Dominguez arriva Place Blanche en décembre 1934, vêtu d’un énorme pardessus à longs poils qui le faisait ressembler à un ours – le climat parisien a toujours quelque peu déprimé ce natif des Îles Fortunées où le thermomètre ne descend jamais au-dessous de 25°. Massif et râblé, l’œil et le cheveu noir, indolent, sympathique et de bonne humeur, plutôt qu’un être polaire il évoquait un descendant des anciens Guanches, les habitants originels des Canaries, apparentés, disent les dictionnaires, aux Berbères et peut-être à la race fossile de Cro-Magnon (6). » Dominguez s’impliqua énormément dans la confection d’objets surréalistes, et il codifia la pratique de la décalcomanie surréaliste. Tous les enfants connaissent le principe, mais, en l’occurrence, il s’agit d’exacerber le désir. « Il invente en 1935 le procédé de la "décalcomanie sans objet", moyen d’expression déjà employé par Victor Hugo, contribuant à la recherche de l’élargissement du champ de la connaissance, but poursuivi par le mouvement d’André Breton. (7) » Pour ce dernier, la décalcomanie est une découverte qui « porte sur la méthode à suivre pour obtenir des champs d’interprétation idéaux. Voici retrouvé à l’état pur le charme sous lequel nous tenaient, au sortir de l’enfance, les rochers et les saules d’Arthur Rackam. Il s’agit, une fois de plus, d’une recette à la portée de tous, qui demande à être incorporée aux “Secrets de l’art magique surréaliste”. (8) » Une chose est certaine : même si Dominguez avait du mal à s’émanciper de certaines influences (Chirico, Dali, Tanguy, Magritte), les surréalistes appréciaient ses tableaux exprimant sans détour les ruses de la libido : Désir d’été, Machine à coudre électro-sexuelle, Le Lion du désert, etc. Óscar Domínguez entretenait donc des rapports constants avec le groupe de Gaceta de Arte depuis son service militaire dans l’île, en 1928, époque où il avait fait la connaissance de Westerdahl. Il réalisa quelques vignettes, des couvertures pour les éditions, communiqua des adresses, mit en relation les uns avec les autres. À l’occasion d’une exposition de Dali à Paris, il publia dans la revue une interview du peintre catalan dans la revue qui prenait un essor international. Il le présente ainsi : « [...] Ses toiles ont principalement valeur de document psychique. Il a abandonné ses images anciennes : tête de femme, pichet, cuillère au manche infini, etc., et il commence une nouvelle manière : scènes de cannibalisme (visages avec des morceaux de viande sur la tête et des fourches soutenant une lourde table). Il ne se rappelle jamais l’origine de ses représentations, bien qu’il puisse dire qu’une fois psychanalysées il sait si elles sont d’origine onirique ou non, si elles sont produites par la vitesse de la pensée paranoïaque, etc. Il croit que certaines remontent avant la naissance. Voici, me dit-il, mon père (Lénine), Guillaume Tell, et moi je suis cet enfant. Exceptionnellement, je me souviens de cette scène sur une plage, lorsque j’étais petit... (9) » Les contacts s’intensifient lorsqu’il adhère officiellement au surréalisme, facilitant ainsi l’organisation de la IIe exposition internationale du surréalisme à Santa Cruz de Tenerife et le voyage de ses représentants, André et Jacqueline Breton, Benjamin Péret (remplaçant Éluard et Dali, pressentis auparavant).

II. Le séjour à Tenerife

A. Préparatifs

La situation des Canaries dans les années trente n’a rien de comparable à celle que le visiteur d’aujourd’hui peut observer. En déclin depuis la première Guerre mondiale, la Grande Bretagne ayant coupé leurs routes maritimes, elles connaissent une grave chute des exportations agricoles, et, par voie de conséquence, une émigration croissante. La dictature de Primo de Rivera a divisé l’archipel en deux provinces, dépendant totalement du pouvoir central à Madrid. En 1931, la proclamation de la IIe République espagnole ouvre l’espoir d’une fédération de provinces, dans laquelle les Canaries trouveraient une place spécifique, avec un statut de relative autonomie. Tous ces projets, hélas, seront balayés par le franquisme. Sur le plan culturel, la vie artistique et littéraire des îles est essentiellement animée par Gaceta de arte, qui est à la fois une revue et une petite entreprise éditoriale. Elle a été précédée par Cartones et La Rosa de los vientos. Ses principaux animateurs sont deux amis, Eduardo Westerdahl et Domingo Perez Minik, eux-mêmes liés au Circulo de Bellas artes. Eduardo Westerdahl (1902-1983) est né le 2 mai 1902 à Santa Cruz de Tenerife, d’un père suédois et d’une mère descendant des Guanches. Il suit brièvement les cours d’une école de commerce et trouve un emploi dans une entreprise d’import-export puis chez un consignataire en douane. C’est un autodidacte en matière artistique et littéraire. Ami de Domingo Pérez Minik, dont la trajectoire est identique, il commence par publier des Contes (1922), devient rédacteur en chef de la revue Hespérides (1926), collabore à La Rosa de los vientos (1927) et, la même année, Poemas de sol lleno, plaquette d’inspiration futuriste. Il polémique avec les journalistes sur le contrôle de l’avant-garde, participe à la création du Circulo de Bellas Artes (inauguré le 12 mai 1927). En 1930 il commente l’exposition de l’École de Lujano Pérez à Palmas et Santa Cruz, collabore à la revue Cartones de Garcia Cabrera. Peu soucieux des rigueurs administratives du Cercle des Beaux-Arts, il forme avec quelques amis le groupe des Pajaritas de papel [Cocottes en papier] qui, étant privé, échappe ainsi aux formalités administratives. En juillet 1931, un long voyage de trois mois en Europe du Nord, des Pays-Bas vers l’Allemagne, la Tchécoslovaquie et Paris lui permet de visiter le Bauhaus, d’approfondir sa connaissance de l’architecture fonctionnelle du Corbusier, d’assister aux mises en scène d’Erwin Piscator et de Max Reinhardt, d’apprécier Le Million de René Clair autant que les films de Charlot. Tout ceci le convainc qu’il lui faut fonder sa propre revue, ce qu’il annonce à Pérez Minik le 17 septembre, fort du matériel qu’il emporte dans ses valises et des contacts qu’il entend maintenir avec Prague, Dessau, Berlin et Paris : « Une petite revue, avec du goût, une orientation, faites par des gens qui sentent tout cela [la modernité]. Il n’y en a pas beaucoup en Europe, et les seules qui existent sont modestes. Les Canaries lanceront leur contribution. Et nous serons nous-mêmes. Je compte sur toi, Perico [Garcia Cabrera] et Domingo [Lopez Torres] et tous ceux qui ressentent ces mouvements...10. » Domingo Pérez Minik (1905-1989) est tenu par ses pairs pour le Don Quichotte de l’île, tant par son aspect que par ses combats contre les moulins (11). Autodidacte comme son ami Westerdahl, il occupe un emploi de bureaucrate à la compagnie Mobil. Il fait ses débuts littéraires dans la revue Hespérides, joue un rôle essentiel dans la fondation de Gaceta de arte. C’est un libre penseur confirmé, ne cachant pas, à l’époque, ses idées socialistes. Raison pour laquelle il fut incarcéré au début de la guerre civile. Chroniqueur prolifique, il collabore ensuite à plusieurs journaux nationaux et internationaux. On lui doit plusieurs essais sur la littérature moderne, et notamment Facción surrealista de Tenerife (1975), récit distancié, voire ironique du séjour des surréalistes parisiens à Tenerife et de l’engagement de Gaceta de arte à leurs côtés, suivi d’une abondante anthologie poétique. Mais revenons au commencement, au débat sur la modernité et à la création de leur commune revue. En 1928, La Prensa de Tenerife publie le premier manifeste de La Rose des vents. Il proclame la supériorité de l’universalisme sur le régionalisme. Nous sommes des marins, et « nous devons élever un sémaphore dans chaque île », déclarent, entre autres, Agustin Espinoza, Rafael Navarro, Carlos Pestana (12). Puis, de l’exposition de l’École Lujan Pérez présentée par le Circulo de Bellas Artes à Santa Cruz, Eduardo Westerdahl affirme : « Il faut se déclarer ouvertement européen et dépasser les courants qui agitent la scène canarienne pour atteindre non pas la couleur locale mais une participation transatlantique. Il faut aussi une action politique de la jeunesse pour organiser véritablement les îles, au sens moderne (13). » Peu après, inaugurant la même exposition à la Orotava, il achève son discours, le 22 juin 1930, par une vibrante célébration de la modernité des Canaries (14). Pedro Garcia Cabrera lui emboîte le pas en démontrant la supériorité de l’universalisme sur le régionalisme : « Le populaire n’est pas toujours universel [...] Le Faust de Goethe, synthèse de la culture du Nord, est universel et cependant rien moins que populaire, comme presque toute l’œuvre de cet auteur (15). » Rien d’étonnant que tous deux lancent l’année suivante, toujours au Cercle des Beaux Arts de Santa Cruz, le programme RYD [Rébellion et discipline] qui, en prélude à une exposition de livres contemporains, veut « fixer une position intellectuelle contemporaine, clarifier le chaos caractérisant notre époque (16). » Lors de son voyage en Europe, Westerdahl préconisait, on l’a vu, la création d’une revue exprimant ces idées. Ce sera, l’année suivante, Gaceta de Arte, un tabloïd de quatre pages, d’une typographie moderne, excluant les capitales (comme faisait Hans Arp), un peu à la façon de la revue viennoise G, ou de Cercle et Carré, et des plaquettes issues du Bauhaus. Le premier numéro proclame : « Reliés à la culture occidentale, nous voulons nous étendre sur tous ses problèmes, dans la contagion universelle de l’époque, sans fuir la pensée, sans chercher refuge dans des considérations historiques pour expliquer les phénomènes contemporains (17). » En somme, la position d’insulaire doit permettre à ses rédacteurs de promouvoir une culture universelle profitable à l’Espagne. Plus tard, Westerdahl déclarera vouloir faire une révolution culturelle pour accompagner la nouvelle République (18). Position qu’il confirmera en 1935, disant que sa façon de lutter contre la réaction est de publier des livres, d’organiser des expositions, qu’il énumère non sans fierté19. Simultanément, Domingo Lopez Torres, dont l’adhésion au surréalisme et au socialisme n’étaient pas un secret, lance la revue Indice, qui, de fait, n’aura qu’une livraison, en mars 1935. L’éditorial précise : « Si cette revue de jeunesse réussit à faire défiler par ces pages les problèmes les plus urgents qui se posent aujourd’hui à l’humanité et indiquer avec légèreté les routes possibles, elle aura accompli sa tâche : se situer à l’aurore du monde au côté de ceux qui jettent les fondations d’une nouvelle culture. (20) » Entre temps, Gaceta de arte se caractérise comme une revue ouverte à l’art moderne, au rationalisme esthétique, à l’architecture fonctionnelle, à la photographie, à l’Esprit Nouveau façon Le Corbusier. Mais elle fut, très tôt, suffisamment éclectique pour accueillir en son sein d’autres tendances, et informer ses lecteurs sur le surréalisme que certains de ses collaborateurs pratiquaient déjà de leur côté. Voici comment le mouvement d’André Breton est présenté dans la revue. « Le surréalisme ne craint pas de s’éloigner de l’art parce qu’alors il tombe dans le camp de l’expérimentation, de la science, et c’est ainsi qu’il servira davantage et mieux le matérialisme scientifique comme document pour structurer la nouvelle culture. [...] Nous autres prolétaires du monde entier nous luttons constamment pour instaurer nos principes, pour détruire un système épuisé. Comment ne pas tout sacrifier pour le succès de nos idées ? Ensuite, quand le monde aura confiance dans les nouveaux ciments, une fois disparue la lutte des classes, sans prolétaires ni bourgeois, au premier jour d’un monde meilleur, débutera la nouvelle préparation culturelle qui, à un certain niveau, créera son art et ses artistes, et à son tour l’artiste créera son peuple, et par cette exacte correspondance la culture atteindra son ciel le plus haut (21). » Dans le n° 13 de mars 1933, Dominguez livre une chronique des expositions parisiennes, parmi lesquelles il distingue Picasso et Miró. S’il ne se désigne pas comme surréaliste, il est du moins sur la bonne voie. Sous la plume de Lopez Torres, on trouve un éloge des surréalistes : « Dali, Miró et Max Ernst rapportent une énorme documentation de leurs respectives investigations souterraines, Breton, Aragon, Tzara, Éluard [...] les notes intérieures les plus intéressantes. Mais tout cela – et là éclate le talent du mouvement surréaliste français – impulsé dans une direction définie, liée au concept matérialiste de l’histoire, à la théorie marxiste de la connaissance (22). » Quelques mois plus tard, il ne cache pas son enthousiasme : « Ainsi s’élabore un tableau surréaliste. On prend un objet stimulus, par exemple une auberge (voir L’Auberge, de Miró) et immédiatement s’agrègent différentes représentations qui le recouvrent complètement, comme les coquillages recouvrent les rochers, comme des associations inattendues adhèrent à Guillaume Tell (voir le tableau de Dali), sans différencier le moral de l’immoral, le bien du mal, le beau du laid, pures expressions. Car, en fin de compte, qu’est-ce qui est moral, beau et bon pour un surréaliste (23) ? » Dans Gaceta de arte, n° 15, mai 1933, un chroniqueur anonyme rend compte de « l’exposition surréaliste du peintre Oscar Dominguez » présentée par la revue au cercle des Beaux-Arts du 4 au 15 mai. Le ton, il ne saurait en être autrement, respire une totale sympathie. Enfin, en décembre 1934, la dernière page du n° 32 est entièrement consacrée à une recension des publications surréalistes de l’année par Domingo Lopez Torres. Elle commence par les Contes bizarres d’Achim d’Arnim, illustrés par Valentine Hugo et présentés par Breton, se poursuit par la présentation de l’intervention surréaliste dans Documents 34, une brève analyse de la Rose publique de Paul Éluard, de la Petite Anthologie du surréalisme compilée par Georges Hugnet, de Qu’est-ce que le surréalisme et Point du jour de Breton, des recueils de Benjamin Péret (De derrière les fagots) et de René Char (Le Marteau sans maître). Parmi toutes ces œuvres traitées avec la plus grande sympathie, ce qui pourrait passer pour un intrus : Crimen d’Agustin Espinosa, publiée par les éditions Gaceta de Arte. Le compte rendu commence par une phrase de Lautréamont et s’achève par une citation de l’œuvre, que voici : « Face à tous les crimes de mes personnels invités d’une nuit, il est demeuré en son lieu un crime sensationnel, unique et grand assassinat passionnel. Crime type. Crime de roman plus que crime effectif. Que sur lui et sur mes lecteurs tombent dès à présent mes futures malédictions et persécutions, la misère actuelle et les pustules préférées de mon corps sénescent de narrateur ému par l’assassinat personnel et les crimes d’autrui. » C’est dire combien cette œuvre inclassable, récit de rêve, prose poétique, humoristique, préparait la venue du surréalisme (24). Comme l’a fort bien démontré un critique espagnol, tant les articles de Gaceta de arte que les publications autour de la revue ont permis l’expression radicale du surréalisme dans cette île mythique (25).

B. L’imaginaire est ce qui tend à devenir réel

(26) Inspiré par les récits et descriptions de son île natale que lui fait Dominguez, Breton compose un poème qui figure dans L’Air de l’eau, recueil publié en décembre 1934 : « On me dit que là-bas les plages sont noires/ de la lave allée à la mer/ Et se déroulent au pied d’un immense pic fumant de neige (27)... » L’imaginaire de l’île est si précis qu’on croirait le poème écrit après le séjour à Tenerife, alors que c’est tout le contraire. De fait, Breton part tout aussi bien des évocations verbales que des représentations ou des cartes postales communiquées par le peintre qu’éventuellement des images du film tourné à Tenerife par Yves Allégret (28). Mais l’important, et qu’on ne soulignera jamais assez, est que cette rêverie en la compagnie de Jacqueline sera confirmée mot pour mot (du moins c’est ce que le poète voudra toujours croire) par le voyage réel effectué un an plus tard, comme si l’avenir était écrit par la poésie automatique, comme s’il devait s’assurer concrètement « de l’inexistence du mal » dans ce paradis réellement terrestre. Tout se passe comme si les phénomènes prémonitoires de « la nuit du Tournesol » se trouvaient réédités pour l’occasion avec la même compagne, de la même façon que Max Ernst, l’artiste au visage de milan, peignait les « jardins gobe-avions » deux mois avant le départ du couple pour les Canaries. Au terme de son séjour, il expliquera à un journaliste : « Quand dans mon dernier livre de poèmes L’Air de l’eau je me suis proposé très ambitieusement de donner une réplique moderne au grand appel nostalgique qui passe dans le vers de Goethe : “Kennt Du das Land wo die Citronen blüh’n ?” (“Connais-tu le pays où fleurit le citronnier ?”) et dans les vers de Baudelaire : “Mon enfant, ma sœur, / Songe à la douceur / D’aller là-bas vivre ensemble ! / Aimer à loisir,/ Aimer et mourir/ Au pays qui te ressemble !”, c’est aux îles Canaries que j’ai pensé, c’est une “Invitation au voyage” aux îles Canaries que je me suis trouvé écrire (29). » Aux îles Fortunées, selon l’antique dénomination, tout paradis n’est pas perdu. Sur l’entremise du peintre Oscar Dominguez, et à l’invitation du directeur de Gaceta de arte, Jacqueline et André ont donc quitté Paris à la fin avril pour embarquer sur un bananier norvégien, le San Carlos, avec Benjamin Péret. Sans le sou, Éluard n’a pu se joindre à eux. Ils doivent inaugurer, le 10 mai, une grande exposition de peinture surréaliste (soixante-dix tableaux), pour laquelle Breton a rédigé une préface reprenant en partie sa conférence sur l’objet surréaliste (30). Toute l’équipe de Gaceta de arte est venue les accueillir sur le quai de Santa Cruz. Domingo Pérez Minik les revoit ainsi : « André Breton, droit, massif, les mouvements majestueux, hiératique, peut-être d’une façon étudiée, la tête inclinée avec hauteur, une posture qui nous surprenait incontestablement, étant donné la haute représentation qu’il donnait dans sa catégorie de grand pontife du surréalisme, sa position de prophète, sa parole fascinante. [...] À ses côtés, Jacqueline, sa femme, blonde, fine, jolie, les yeux bleus très mobiles, l’air d’une danseuse classique et d’une nageuse de championnat ou de femme-annonce des boulevards, déployant tout son savoir féminin pour coloniser ces insulaires. À part, Benjamin Péret, à moitié chauve, le visage typiquement parisien, nerveux, vif, toujours sur la défensive, parlant un espagnol à moitié sud-américanisé, agité, en mouvement, passionné, discutailleur, dans son rôle de secrétaire inconditionnel (31). » La première impression de ce dernier est très enthousiaste, vite tempérée par le catholicisme ambiant : « Nous sommes arrivés samedi ici. Le pays est merveilleux. Il circule dans les rues des femmes admirablement belles en nombre impressionnant. Hélas ! il est très difficile d’entrer en relation avec elles, car elles sont ici plus esclaves que partout ailleurs et les curetons font des ravages. Je dois parler demain à la radio avec A.B., pour annoncer l’exposition qui s’ouvre samedi. (32) » Quant à la déclaration de Breton, elle est tout entière centrée sur le désir de régénération : « En arrivant à Tenerife, je me suis lavé les mains avec un savon commun, qui ressemble au lapis-lazuli. Je me suis lavé les mains de l’Europe... » (OC II, 582).

Le vernissage (33) s’accompagne d’une conférence de Breton à l’Ateneo de Santa Cruz, démarquée de « Situation surréaliste de l’objet », où quelques lignes spécifiques rendent hommage aux peintres espagnols du mouvement. Ce vaste établissement, représentatif de la puissance réelle des libres-penseurs dans la première République espagnole, a été construit en 1934, et il est présidé par Agustin Espinosa. Breton répète cette conférence à Puerto de la Cruz, au nord de l’île, sous l’égide du Cercle d’Amitié du XIV avril. L’invitation est superlative, à la mode espagnole. Les amis sont si chaleureux qu’on peut bien leur pardonner ces conventions! Dans son manuscrit, directement traduit en espagnol par Agustin Espinosa, Breton s’exalte contre la métropole : « ... À cette pointe poétique de l’Espagne-Ténérife nous en venons à fixer notre position pour une action future, avec ses conclusions concrètes : cette position est fonction du ton général des valeurs intellectuelles. Madrid, littérairement et artistiquement, n’a fait autre chose qu’éclabousser de sa confusion, de sa désorientation, de son inconscience, de son analphabétisme de salon, la mesquinerie intellectuelle des provinces. Tous les marchands de vieilles camelotes se sont donné rendez-vous dans la capitale de l’Espagne (34)... ». Dans la foulée, il ne fera pas grâce aux autorités d’avoir interdit la projection de L’Âge d’or, pour de prétendues raisons de moralité, d’autant plus que le public sensible avait été soigneusement mis en garde par Espinosa : « Étant donné le caractère du film et la violence morale et sexuelle de nombreuses scènes, l’Entreprise recommande aux dames et demoiselles de ne pas assister à ce spectacle pour leur éviter les naturels désagréments d’être blessées dans nombre de leurs sentiments et préjugés moraux. (35) » Le 15 mai, Breton donne une nouvelle conférence à l’Ateneo sur le thème « Art et politique ». Elle sera publiée dans Gaceta de arte : c’est une traduction de « Position politique de l’art d’aujourd’hui ». En revanche, la conférence de Benjamin Péret annoncée sous les mêmes auspices au même endroit pour le 20 mai ne semble pas avoir eu lieu. Il aurait traité de l’analyse marxiste de la religion devant les socialistes de Puerto de la Cruz (36). Touriste obligeant, Breton assiste à une corrida, sans desserrer les dents. Il en traite dans L’Amour fou, évoquant le moment de vérité où le torero affronte l’animal mythique, « cette minute où l’homme, pour concentrer sur lui toute la fierté des hommes, tout le désir des femmes, n’a qu’à tenir au bout de son épée la masse de bronze au croissant lumineux qui réellement tout à coup piétine, le taureau admirable, aux yeux étonnés (37). » Il déplore qu’on y mène les enfants pour les accoutumer à la vue du sang, et ainsi les familiariser avec la guerre. Selon D. Pérez Minik, les Cañadas du Teide, avec leur paysage lunaire et leur sol basaltique déclenchent chez lui cette exclamation : « c’est du surréalisme à l’état pur ! » Il n’en faut pas plus pour qu’il déclare l’île surréaliste (il fera de même en 1938 pour le Mexique). Breton exprimera son émotion dans deux proses poétiques : Au lavoir noir (tiré à soixante-dix exemplaires par Guy Levis-Mano en janvier 1936), et le cinquième chapitre de L’Amour fou (OC II, 763). Hélas, il faut quitter ces coteaux, ces vallons où les dieux ont établi leur gloire et, le 27 mai, rentrer par le même bateau, chargé de fruits et de tabac, vers Paris où s’organise un rassemblement international d’intellectuels. Connaissant le bonheur qu’André et Jacqueline ont éprouvé sur cette île, il ne faudrait pas en déduire que ce ne fut pour eux que l’occasion d’une découverte touristique, une étape au paradis terrestre. Province espagnole, les Canaries sont de longue date le lieu d’importantes découvertes scientifiques, dans le domaine botanique notamment, mais aussi d’investigations culturelles, comme en témoigne la revue Gaceta de arte, d’audience internationale. Les libres- penseurs y luttent pied à pied contre l’emprise religieuse, et les socialistes ne sont pas les derniers à illustrer les idées progressistes. À preuve les organisations qui ont accueilli les conférences de Breton et de Péret. Ironie du sort, c’est de Santa Cruz de Tenerife qu’allait partir, le 17 juillet 1936, à l’invitation du général Franco, le pronunciamiento qui allait faire tomber la République. Au moment de quitter ce séjour enchanteur, André Breton et Benjamin Péret se plient à l’exercice rituel qui consiste à confier ses impressions à la presse, le premier dans La Tarde et le second dans La Prensa. Dans la mesure où il est peu connu, je me permets de le reproduire à mon tour : « Tout le monde connaît cette angoisse des adieux, quand avec la fumée du train le quai de la gare disparaît dissimulé par un mouchoir de femme qui fuit à toute volée comme un oiseau effrayé. C’est ainsi que nous avons abandonné Tenerife, hier soir André Breton et moi. L’île, que nous n’avons pas vue s’effacer de l’horizon, pénétrait notre rêve et se saignait de blanc comme la chevelure du cactus de vos montagnes, l’île sera désormais une amante, où tous mes désirs tenteront de se fixer. Les trois semaines que j’ai passées parmi vous sont pour moi comme l’arc-en-ciel pour le paysage qui se souvient de l’averse qu’il vient de recevoir. Mon cher ami Oscar Dominguez me parlait souvent de votre pays que je savais déjà merveilleux, et que j’admire plus encore maintenant que je le connais un peu mieux. Mais j’emporte encore à Paris un souvenir magnifique des gens que j’ai rencontrés ici, les camarades de Gaceta de Arte et de l’Ateneo de Santa Cruz de Tenerife, et je ne veux pas oublier non plus la presse dont l’accueil cordial reflète une indépendance qui contraste avec la vénalité des journaux français. Et quand, déjà engagé dans une autre agitation, je retournerai a ces jours baignés de soleil, c’est à Tenerife que je penserai, à son ciel, à ses fleurs et à ses femmes qui rivalisent avec elles. (38) »

C. Réactions favorables au surréalisme

La visite de Breton et Péret à Tenerife entraîna-t-elle une conversion des animateurs de Gaceta de arte au surréalisme ? On pourrait le penser, à en juger par certaines de leurs publications. Au lendemain de leur séjour, Gaceta de arte insère une feuille volante de couleur rouge sang dans son n° 35 (septembre 1935), pré-originale du texte qui paraîtra dans Cahiers d’art sous le titre « Déclaration ». Après avoir situé l’ambition internationale de la revue, les animateurs précisent qu’elle a accueilli les principaux mouvements esthétiques de l’époque et ils expliquent pourquoi ils se focalisent sur le surréalisme « en qui dès le début nous voyions – grâce à son utilisation des matériaux subconscients dans l’énergie desquels repose le processus de développement de toute culture – un des plus puissants instruments dont celle-ci puisse disposer pour s’ouvrir un chemin au milieu des menaces constantes qui guettent l’indépendance de l’esprit, au milieu des coactions et des œuvres artificielles et fausses avec lesquelles le capital, l’État, la religion, la morale, la patrie, la famille, etc., canalisant les aspirations humaines, élèvent des édifices conventionnels au service de leurs intérêts égoïstes. Ce qui, tout d’abord, unit Gaceta de arte au surréalisme, c’est son fonds anticapitaliste et universel, sa volonté de destruction de la société bourgeoise et de ses institutions décoratives qui combattent et détruisent tout acte libre. (39) » Suit une déclaration de foi dans le mouvement, et, après une analyse des événements récents en France, la justification d’une alliance énoncée dans le Bulletin international du surréalisme, ici réaffirmée. Ce numéro de Gaceta de arte est intégralement consacré au surréalisme avec des textes de Breton, « Position politique de l’art d’aujourd’hui » ; d’Éluard, « L’évidence poétique » ; de tous deux, « Essai de simulation de la paralysie générale » ; de Breton encore, « L’union libre », le « Discours au Congrès pour la défense de la culture » ; un poème de Dali ; des illustrations de Max Ernst, La Fiancée du vent ; Picasso, Crucifixion [de Grünewald] ; Dali, S. Dali et Gala et l’angélus de Millet précédant immédiatement l’arrivée des anamorphoses coniques ; une Composition de Miró, un Personnage à la fenêtre de Picasso ; une photo de l’atelier de Giacometti. Il s’achève par un article anonyme, « Actividades del grupo surrealista en Tenerife », résumant très fidèlement les activités de Breton et Péret au cours de leur séjour (allant même au-delà, puisqu’il mentionne le suicide de Crevel et le Congrès des écrivains), accompagné d’un reportage photographique. En octobre, le numéro suivant relate, anonymement, les démarches entreprises par les animateurs pour la projection du film surréaliste L’Âge d’or et la campagne catholique ayant abouti à son interdiction. À la page suivante, sous le titre « Du temps que les surréalistes avaient raison », Domingo Perez Minik rend compte de la brochure publiée par les surréalistes parisiens à l’issue du Congrès des écrivains où, selon lui, ils n’avaient rien à faire dans une opération destinée à couvrir le pacte de non agression franco-soviétique pour isoler l’Allemagne. « Nous devions voir avec douleur, dit-il, comment la poésie et l’art surréaliste, la seule contribution révolutionnaire sérieuse à la culture européenne fut jetée à la rue depuis les salles mal éclairées de la Mutualité. » Suit un commentaire très favorable de la plaquette, dont il cite un passage déterminant. Enfin, la dernière page donne, en traduction, cinq poèmes de Benjamin Péret et un d’Éluard (40). Avec le recul, D. Pérez Minik (op. cit.) considère que, si la visite s’est bien passée, grâce au talent diplomatique de Westerdhal, Breton s’est montré sous un jour intransigeant. Ainsi, lorsqu’il lui a fait part de son admiration pour La Condition humaine de Malraux, prix Goncourt 1933, le poète réagit en énergumène violent, de même pour la musique classique, ou encore à propos d’Artaud.

III. Conséquences

Il ne fait aucun doute que pour les surréalistes, ce séjour aux Canaries est nettement positif. En témoignent leurs contributions au numéro 5-6 des Cahiers d’art, reproduisant une déclaration commune signée par Eduardo Westerdahl, Domingo Perez Minik, Pedro Garcia Cabrera, Domingo Lopez Torres, Agustin Espinosa, et cet extrait de l’article (déjà cité) que Benjamin Péret consacre au surréalisme international : « Enfin, au printemps dernier une série d’interventions surréalistes se sont produites aux Canaries à Tenerife, où s’édite la revue d’Eduardo Westerdahl : Gaceta de arte. Pour la première fois, une exposition surréaliste collective a été présentée et a reçu du public et de la presse espagnols un accueil chaleureux. Breton et moi avons donné des conférences : l’un sur le surréalisme, les rapports de l’art et la politique, l’autre sur la religion, devant une assistance nombreuse et préoccupée au plus haut point des problèmes de notre temps. Les rédacteurs de Gaceta de Arte ont apporté à notre effort une adhésion sans réserve. C’est Domingo Perez Minik qui écrit : “Nous devons convenir qu’en Occident, de tous ces mouvements d’avant-garde quelque chose reste essentiellement vivant, fécond et subversif : le mouvement surréaliste”. Ailleurs c’est Eduardo Westerdhal qui dit du surréalisme : “II s’agit d’un art fort, étrange, et il nous est réservé la grande joie de le voir et de le voir expliqué pour la première fois en Espagne”. Pedro Garcia Cabrera, Domingo Lôpez Torres et Agustin Espinosa se sont également prononcés dans le même sens et ont signé avec nous un manifeste qui constitue une plate-forme d’action commune et compose le n° 2 du Bulletin international du surréalisme. Sa parution imminente répondra victorieusement à ceux qui doutent encore de la vitalité et de la virulence du surréalisme, quoique cette vitalité et cette virulence soient surabondamment démontrées par nos adversaires eux-mêmes. En effet, à Tenerife, il a suffi que fût annoncée la projection de l’Age d’Or pour que la réaction cléricale de l’île fût prise de crises d’épilepsie et réussît, par une campagne de provocations et de calomnies, à faire interdire cette projection. Mais il est hors de doute que cette brimade aura pour conséquence immédiate d’attirer au surréalisme de nouvelles sympathies parmi les intellectuels révolutionnaires espagnols et fortifiera tous ceux qui s’en réclament dans leur opposition envers la bourgeoisie. (41) »

A. B.I.S. n° 2

Comme à Prague, un Bulletin International du surréalisme est élaboré en français et en espagnol, signé par les membres du nouveau groupe canarien : Espinosa, Cabrera, Lopez Torres, Perez Minik, Westerdhal et, bien sûr, par Breton et Péret. On y dépeint la situation culturelle en Espagne, celle, encore plus désastreuse, des Canaries. On y attaque les conservateurs et réactionnaires tel que Gimenez Caballero, mais aussi les avant-gardistes hors du champ révolutionnaire et les communistes opportunistes, mettant dans le même sac Aragon et Rafael Alberti. On y cite longuement les réponses de Breton à Indice, la revue socialiste de culture déjà mentionnée (42), sur la peinture sociale, sur les causes de sa rupture avec Aragon, sur l’art révolutionnaire nécessairement indépendant du pouvoir politique. Reprenant la formule de Breton, le groupe canarien se proclame « à la pointe poétique de l’Espagne ». La brochure ne paraît qu’en octobre 1935 à Santa Cruz de Tenerife (après le n° 3 publié à Bruxelles), sous l’égide de Gaceta de arte et du « Groupe surréaliste de Paris », sur deux colonnes, espagnol et français face à face, avec des illustrations de Dominguez, El Cazador ; Picasso, La Mort de Marat ; et trois photos du séjour de Jacqueline, André et Benjamin Péret, ainsi que de l’exposition. Est-ce le fruit d’une conversion totale au surréalisme, ou celui d’une adhésion de circonstance ? Pour ma part, j’y vois plutôt, comme toujours en pareil cas, le résultat de plusieurs compromis, en fonction du but à atteindre, qui était de marquer l’accord des différentes parties connaissant chacune un contexte différent. Ainsi, les Espagnols, analysant le paysage culturel de leur pays, dénoncent-ils les mouvements d’avant-garde qui n’ont pas su distinguer la spécificité du surréalisme parmi tous les ismes en voie de liquidation, et ils reprennent l’argumentation de leurs partenaires, pour qui « tous ceux qui militaient intelligemment dans ce mouvement lui avaient, dès 1924, donné son sens véritable en l’incorporant au matérialisme dialectique et à la philosophie contemporaine. » Plus loin, ils reprennent l’alternative exposée par Breton, au moment exact où ils reconnaissent qu’elle n’est plus tenable : « Nous affirmons la nécessité de maintenir l’art sur le plan qui lui est propre, où il obéit à ses propres déterminations historiques dans la période pré-révolutionnaire. L’artiste, l’écrivain n’en doit pas moins militer à l’avant-garde de la classe ouvrière, s’enrôler dans les rangs de ceux qui luttent pour cet objectif capital : la libération de l’homme. » Enfin, tous se mettent d’accord sur la résolution finale : « Contre la guerre comme solution du capitalisme pour résoudre ses contradictions économiques et sociales. « Contre le fascisme, forme politique que prend la classe bourgeoise dans l’étape qui précède son écroulement définitif. Contre la patrie, qui divise les hommes, les faisant s’affronter en ennemis, dans l’assassinat de la fraternité humaine. Contre la religion, tyrannie spirituelle et économique, qui se met au service des exploiteurs pour différer la venue d’une nouvelle heure collective. « Contre l’art de propagande, mis au service de quelque idée politique que ce soit. L’art a une mission révolutionnaire à accomplir sur son propre terrain. « Contre l’indifférence politique et l’inertie sociale des écrivains qui contribuent à asservir l’homme en ne prenant pas position pour sa libération. « Contre tout art de résurrection des valeurs mortes, les néos et tous autres sobriquets derrière lesquels ils dissimulent leur indigence doctrinale. » Une chose est sûre : dans son éditorial de mars 1936, le directeur de Gaceta de arte renouvelle en quelque sorte les principes auxquels il a souscrit dans le B.I.S, notamment la nécessité d’un front commun entre tous les groupes rebelles, sans le mentionner toutefois, ni même nommer le surréalisme (43).

B. L’Amour fou

À nos yeux, la principale conséquence de cette visite à Tenerife est le chapitre V de L’Amour fou publié par Breton en 1937. Il l’a d’abord fait paraître dans la revue Minotaure, n° 8, en juin 1936, puis en traduction dans la revue Sur de Buenos Aires sous le titre « Le Château étoilé », faisant référence au monumental diamant pragois sur lequel s’achève le récit. Le souvenir de la Tchécoslovaquie s’y mêle à la découverte enchantée des Canaries, tant pour lui les deux voyages se confondent, puisqu’ils ont été effectués avec Jacqueline. À Eduardo Westerdhal, Breton écrit : « Mon rêve eût été que le texte en question, auquel j’attache une importance particulière, parût en plaquette à Tenerife avec des illustrations soit par Dominguez, soit photographiques par l’un de vous. Est-ce tout à fait impossible (44) ? » Cet écrit flamboyant et parfois singulièrement difficile est, en totalité, un épithalame, un chant d’amour à son inspiratrice qu’il veut croire liée à lui pour toujours, en même temps qu’à l’île dont la géographie, la géologie, la botanique sont cause de son émerveillement absolu. Écrit au retour en France, ce chapitre offre une synthèse des impressions, des rêveries suscitées par le paysage et demande à être serré de très près. Par un mouvement circulaire caractéristique de la pensée du poète, adaptée à la forme géographique, on part du pic du Teide, dont la masse volcanique domine toute l’île, pour revenir à la vallée de la Orotava, avec son jardin climatologique qui donne lieu à une rêverie paradisiaque, puis reprendre l’ascension, avec une désorientante traversée des nuages culminant en un élan invocatoire : « Teide admirable, prends ma vie ! » Au début, les reflets de la montagne évoquent, par association d’idée avec une lecture de Théophile Gautier, le « petit poignard de plaisir » des Tolédanes. J’avoue ne pas comprendre la référence initiale à « un ascenseur de plusieurs heures » (736) permettant d’atteindre le sommet du Teide. Toujours est-il que par une élévation progressive, Breton peut observer comme en surplomb les petites places lunaires, en songeant aux jeunes filles croisées dans les rues de Santa Cruz, qui lui rappellent celles que Picasso a peintes autrefois. Première amorce de l’incandescence sexuelle, irisant tout le texte. À l’étape supérieure, au-dessus des flamboyants dont les fleurs et les feuilles ne font qu’un avec la flamme, on voit encore les fiancées à leur fenêtre, ce qui interpelle le poète : quel avenir pour l’amour ? On dépasse l’arène où le dimanche précédent Breton a assisté à la corrida. Les petits enfants obnubilés par la vue du sang se rattrapent en faisant éclater les cactus à coup de cailloux. Les euphorbes éjaculent leur latex, semblable à du lait ou du sperme, ce qui lui fait dire que le sentiment de culpabilité n’est pas loin (738). Plus haut encore, les dernières maisons alternent avec les navires dans la rade, les plantations de bananiers et les plages de sable noir, volcanique. C’est tout le contraire de son rêve d’adolescent, où, tel Charlot, il se voyait cheminer le long d’une route blanche avec une inconnue au crépuscule, ici il foule avec sa compagne un parterre de tubéreuses aux fleurs noires ! En suivant les veines de sable noir qui remontent à l’assaut du pic, la pensée se concentre alors sur soi, comme fit Dieu, selon le Zohar, pour créer le monde (739). Un espace blanc nous sépare de la deuxième étape, la visite du jardin botanique de la Orotava, gardé par le plus grand et le plus ancien dragonnier du monde. Ici, le désir sous-tendant le texte depuis le début éclate à force ouverte. Sous la conduite d’un savant botaniste, le poète et sa compagne se prennent pour Alice au pays des merveilles, et même, plus cryptiquement, pour Adam et Ève au jardin d’Eden. Ils sont parvenus au terme de leur quête. La nature y est unique comme l’amour. Les flamboyants, l’euphorbe, le dragonnier, la pitanga, le sempervivum, le datura, le retama, la sensitive, tous les végétaux qui le peuplent rythment l’exaltation des amants aux premiers jours du monde. Davantage, l’un d’eux n’est-il pas l’image même du surréalisme dans sa volonté de synthèse du rationnel et du réel ? (743) Comment ne pas penser à l’harmonie universelle, à Orphée, au mythe de l’âge d’or où le lion paissait avec la gazelle ? Même le serpent, l’idée du mal, l’odeur toxique des plantes participent de cette réconciliation, le palétuvier se reproduit à l’infini, le datura entraîne cet acte de foi : « Amour, seul amour qui sois, amour charnel, j’adore, je n’ai jamais cessé d’adorer ton ombre vénéneuse, ton ombre mortelle. » (744). En revenant aux origines du monde, Breton reconnaît l’existence du bien et du mal, d’une morale dualiste enseignée au catéchisme, mais c’est pour l’assumer à travers un amour unique. D’où la référence, un peu lourde, à Engels, à L’Origine de la famille qui considère la monogamie comme un progrès moral, corroboré sur ce point par Freud (745). C’est dire combien le spectacle unique de la Orotava lui permet de tracer une ligne rigoureuse contre les jouisseurs à la va vite, en reconnaissance à l’Ondine qui le soutient. D’où l’éloge qu’il fait du film L’Âge d’or, stupidement interdit par la censure espagnole. J’ai déjà dit, en introduction, quelle erreur de lecture il faisait là. Maurice Mourier a démontré, de manière définitive, me semble-t-il, que le film développait le thème de l’amour impossible : « Où sont les lendemains qui chantent dans L’Âge d’or ? Où est le jardin édénique que Breton y voit palpiter ? Si certaine capacité de scandale dort encore dans ce ruban de pellicule, c’est parce que la verve buñuelienne y bafoue d’abord le duo désaccordé d’Adam et Ève puis, de proche en proche, par exécration croissante de l’humanité, l’univers entier, la dérisoire création. (45) » N’empêche, c’est pour Breton la « seule entreprise d’exaltation de l’amour », et il regrette que le cinéaste ait consenti à diffuser une version expurgée sous le titre marxiste « Dans les eaux glacées du calcul égoïste », ce contre quoi il proteste au nom de l’amour même. De fait, ce jardin élimine la notion de nécessité matérielle (747) au profit d’une rêverie nominaliste. Comme Raymond Roussel inventait de nouvelles images en reliant deux termes par la préposition à, et à partir de l’arbre à pain, Breton y voit l’arbre à beurre, l’arbre à savon, l’arbre à saucisses, etc. C’est la bonne auberge selon Rimbaud, dit-il, et c’est le lieu où le principe de plaisir s’allie au principe de réalité (748). Il proclame alors l’amour unique suscité par Jacqueline, amour éternellement renouvelé, les amants glissant sur la prairie de sensitives, ces pudiques fleurs de la sensation. Cela entraîne tout un développement sur l’attitude surréaliste devant la science. Au-dessus de mille cinq cents mètres, ils traversent infailliblement les nuages. Tour à tour convoqués, Baudelaire et Shakespeare, Freud et le Vinci conduisent à une réflexion sur l’objectivation de la subjectivité, autre visée du surréalisme, amenant le hasard objectif et la révélation du désir. Référence est faite à la paranoïa-critique, sans que Salvador Dali soit nommé : il s’est montré trop irrespectueux envers le groupe surréaliste. Néanmoins, la lecture des nuages fait apparaître une seule vérité : « Je te désire. Je ne désire que toi. » (756) Le vent les ayant dispersés, Breton jette un coup d’œil sur le retama, ce genêt blanc que Max Ernst peignait devant lui peu avant son départ, ce qui lui donne une illusion de fausse reconnaissance, le jamais vu étant déjà vu. Un saut dans l’espace l’amène à condamner ce fameux sophisme selon lequel l’amour s’épuiserait à l’usage. Il y voit deux causes, sociale d’une part, morale de l’autre. Par association d’idées, le volcan du Teide lui fait penser à l’Etna dans La Nouvelle Justine de Sade, au bourreau de la nature, au problème du mal, déjà effleuré, et à l’amour d’un seul être. À ce niveau de passion, d’amour fusionnel, il n’est d’autre issue que l’anéantissement dans la montagne. « Teide admirable, prends ma vie ! » Je ne connais pas beaucoup de lieux géographiques ayant suscité une telle déclaration, qui mériterait d’être gravée en lettres de feu au flanc du pic neigeux.

C. Les suites de la visite

Outre les buts politico-artisitques que Breton et Péret lui assignaient, ce voyage avait trois objectifs : l’exposition de peintures surréalistes, la présentation du film de Buñuel et Dali, enfin l’établissement de relations avec l’équipe de Gaceta de arte. Le premier fut atteint à la satisfaction de tous, à ceci près qu’aucune œuvre ne s’étant vendue, les organisateurs durent rembourser pendant plusieurs années les frais qu’ils avaient engagés. Paradoxalement, la projection cinématographique, qui semblait la chose la plus facile à réaliser, s’agissant d’un film tourné par des Espagnols, n’eut jamais lieu. À la suite d’une vague de protestations émanant de catholiques certainement prévenus par les ligues françaises, le gouverneur civil des Canaries avait interdit la projection du film que Breton et Péret portaient dans leurs valises, et cela entraîna toute une série d’articles et de mises au point de la part des collaborateurs de Gaceta de arte et de leurs amis. Comme souvent à l’époque, et comme cela s’était produit pour la projection de L’Âge d’or à Pairs, le scandale est arrivé par le cinéma, sans que le public puisse se faire une opinion par lui-même, pas même lors d’une projection privée qui avait d’abord été concédée par les autorités. De ce fait, il était prouvé que le gouvernement républicain de Madrid n’était pas plus libéral qu’ailleurs. Restent les relations amicales établies avec les hôtes canariens. Pour les surréalistes, il ne fait pas de doute qu’ils ont trouvé un appui important en la personne d’Eduardo Westerdahl, animateur d’une revue internationale, à tel point qu’en 1938 le Dictionnaire abrégé du surréalisme d’Éluard et Breton le définit ainsi : « Écrivain, animateur du Mouvement surréaliste aux Îles Canaries. Directeur de Gaceta de Arte jusqu’à la sédition fasciste de 1936. » Réciproquement, une lettre (46) de Dominguez à E. Westerdhal témoigne du bon accueil fait en France à la revue Gaceta de arte : « [...] Le numéro de G. A. a produit un grand effet, aussi bien dans le milieu surréaliste que chez Picasso, Zervos, etc. Ils applaudissent tous cette œuvre avec enthousiasme et reconnaissent sa valeur positive. » Néanmoins, l’opération de séduction (au sens étymologique du terme) n’a pas été menée à son terme. Selon Domingo Perez Minik, qui, après coup, se déclare « un surréaliste de pacotille » (La faccion española surrealista de Tenerife, Tusquets, 1975), l’équipe de Gaceta de arte a refusé d’en faire une succursale du surréalisme, notamment grâce à la concertation de Westerdhal et de Minik.

* * *

Pour les surréalistes, ce déplacement à Tenerife était on ne peut plus positif : ils y avaient étendu leurs relations avec des intellectuels et créateurs espagnols, avaient même passé accord pour des publications communes. Leurs amis socialistes leur offraient un contrepoids non négligeable dans leurs difficiles relations avec le Parti communiste, ce que prouveront les livraisons suivantes de Gaceta de arte. Cette même revue allait leur permettre d’accroître leur audience internationale, venant à l’appui des expositions de Bruxelles et de Londres, suivies elles aussi de la publication d’un Bulletin International du surréalisme. En somme, s’il connaissait des limites, le surréalisme était désormais sans frontières ! Sa vision du monde, ses œuvres, ses activités pouvaient dignement faire échec aux pauvretés artistiques défendues par les partisans du réalisme socialiste. Sur le plan personnel, Breton avait connu l’accord parfait au sein de la nature si exceptionnelle de Tenerife, et, quelques mois après, il aura la joie de voir naître l’enfant voulu et assumé d’un amour partagé, celle qu’il nommera Écusette de Noireuil. Ce séjour enchanteur qui, pour Breton, avait toutes les apparences du paradis terrestre n’allait pas tarder à devenir inaccessible. Au retour en France, les nuages ne font que s’accumuler. Le suicide de René Crevel, le traitement infligé aux surréalistes pendant les séances du Congrès des écrivains pour la défense de la culture, en juin 1935, les conduira à rompre définitivement avec le Parti Communiste français. Plus grave, ils avaient perdu toute chance de discuter directement avec Moscou. Cela remettait radicalement en cause le choix qu’ils avaient fait de lier la création artistique à un parti politique. Aucun espoir désormais de s’allier aux masses prolétariennes ni d’influencer les choix culturels des soviets. Davantage, il leur faudra, sous peu, s’opposer ouvertement au chef de l’Union soviétique, l’organisateur des inquisitoriaux procès de Moscou. Aux Canaries, Gaceta de arte refusera de se transformer en organe surréaliste, pour reprendre son visage antérieur. De Lorient, où comme chaque année il passe de brèves vacances chez ses parents, Breton écrit le 15 juillet 1936 à Eduardo Westerdahl « Je suis depuis bien longtemps sans nouvelles de vous et notre ami Oscar D. qui avait promis d’écrire et d’écrire s’enferme dans un silence bien dédaigneux. Je pense que vous avez appris que l’Exposition internationale surréaliste à Londres avait été accueillie triomphalement (25 000 entrées payantes). Le programme vous est-il bien parvenu ? J’aimerais avoir votre opinion sur nos dernières publications (Cahiers d’art, Minotaure, etc.) [...] À quand le second numéro d’ADLAN ? et Gaceta de arte ne reparaîtra-t-elle plus (47) ?... » Ce courrier devait arriver après le pronunciamiento des généraux félons. Le coup d’état franquiste parti de Tenerife le 17 juillet 1936 allait mettre fin à toute initiative. Domingo Lopez Torres sera fusillé, Perez Minik emprisonné, tous les collaborateurs de la revue inquiétés, de telle sorte qu’elle ne reparaîtra plus. De Paris où il s’est réfugié, Oscar Dominguez écrit à sa sœur : « [...] j’ai vécu ces jours-ci tant et tant d’émotions que je suis comme ivre, incapable de raisonner. Paris est pour moi en ce moment le plus beau rêve, mais le souvenir de notre Espagne détruite et les chers êtres que j’y ai jettent un voile de tristesse sur le bonheur que Paris représente pour moi, avec toutes mes amours et mes plus beaux souvenirs... » Il n’est pas jusqu’au comportement de Jacqueline qui rendra la vie du couple difficile, si bien que le chant de L’Amour fou nous apparaît plutôt comme une tentative désespérée pour maintenir, envers et contre tout, l’idée de l’amour électif.

Voir photographies "Surrealistas de Tenerife" par Eduardo Westerdahl

- Maurice Mourier, « El Dorado, tentative d’évaluation subjective de l’Age d’or aujourd’hui », Mélusine, n° VII, 1985, p. 142.

- Tristan Tzara, Œuvres complètes, t. II, Flammarion, 1975, p. 355.

- Éluard écrit à Gala le 7 avril 1935 : « Je crois que Prague est pour nous la porte de Moscou. Mais de l’avis d’ici il nous faut attendre un an. » Lettres à Gala, Gallimard, 1984, p. 253.

- Benjamin Péret, « Le surréalisme international », Cahiers d’art, n° 5-6, 10e année, 1935, repris dans les Œuvres complètes, t. VII, p. 139.

- Lettre de Paul Éluard à Gala, [vers le 15 août] 1934, op. cit., p. 247.

- Marcel Jean, Au galop dans le vent, éd. Jean-Pierre de Monza, 1991, p. 44.

- Gérard Xuriguera, Oscar Dominguez, Paris, Filipacchi, 1973, p. 65.

- André Breton, Le Surréalisme et la peinture, Nouvelle édition revue et corrigée, 1928-1965, Paris, Gallimard, 1965, p. 129.

- Óscar Domínguez, « Carta de París. Conversación con Salvador Dalí », Gaceta de arte, n° 28, juillet 1934. Tous les textes en espagnol cités ci-après sont traduits par mes soins. La revue est accessible en mode image sur le site Memoria digital de Canarias.

- Lettre citée intégralement dans : Pilar Carreño Corbello, Eduardo Westerdahl, suma de la existencia, Tenerife, 2002, p. 84-86.

- Voir le volume d’hommage édité à l’occasion du centenaire de sa naissance par Juan Cruz Ruiz, Un gallo al rojo vivo. En busca de Domingo Pérez Minik, Santa Cruz de Tenerife, Tauro ediciones, 2003, 208 p.

- Primer manifiesto de « la rosa de los vientos », La Prensa, 1er février 1928, in : Pilar Carño Corbella, Escritos de las vanguardias en Canarias, IODAC, 2003, p. 47-48.

- Eduardo Westerdahl, La Prensa, 3 juin 1930, ibid., p. 88.

- Id., ibid., p. 91-92.

- Pedro Garcia Cabrera, « Regionalismo y universalismo », La Tarde, Santa Cruz, 16 août 1930, ibid., p. 95- 96.

- RYD, Circulo de Bellas Artes de Tenerife, Santa Cruz, 5 avril 1931, ibid., p. 107.

- Posicion, Gaceta de arte, n° 1, Tenerife, 1er février 1932, ibid. p. 112.

- Voir [Eduardo Westerdahl], « 8e minifiesto de GA, tema : la expresion plastica de la republica », Gaceta de arte, n° 17, Tenerife, juil. 1933, ibid. p. 139-142.

- Voir [Eduardo Westerdahl], « position 1935 », Gaceta de arte, n° 34, Tenerife, mars 1935, ibid., p. 158-159. 20. [Domingo Pérez Lopez] « Itinerario », Indice, n° 1, Tenerife, mars 1935, ibid., p. 161.

- Domingo Lopez Torres, « Surrealismo y revolucion », Gaceta de arte, n° 9, oct. 1932, p. 2.

- Domingo Lopez Torres, « Psicogeologia del surrealismo », GA, n° 13, mars 1933, p. 3.

- Domingo Lopez Torres, « Aureola y estigma del surrealismo », GA, n° 19, septembre 1933, p. 1.

- Voir l’analyse qu’en donne Emmanuel Guigon, « El surrealismo a 28°- 7° », El surrealismo entre viejo y nuevo mundo, Las Palmas de Gran Canaria, 1990, p. 26.

- Voir l’article de Nilo Palenzuela, « Algunas reflexiones : Gaceta de arte y el surrealismo », dans : Ma Isabel Navarro Segura, Internacional constructivista frente a internacional surrealista, Cabildo de Tenerife, 1999, p. 53-65.

- André Breton, Clair de terre, Poésie/Gallimard, p. 100.

- Georges Sebbag identifie « on » à Dominguez dans son article « Le chapiteau étoilé », Mélusine, n° XVIII,

- Fernando Gabriel Martin suppose que Breton a vu auparavant le film Tenerife, d’Yves Allégret et Eli Lotar, tourné au printemps 1932 (« El cine y la izquierda en Tenerife durante la republica », in Ma Isabel Navarro Segura (ed), Internacional constructivista frente a internacional surrealista, Cabildo de Tenerife, 1999, p. 91. 29. « Hoy regresara a Paris el grupo surrealista », La Tarde, 27 mai 1935, cité par Marguerite Bonnet dans les notes des Œuvres complètes d’André Breton, t. II, p. 1561. C’est d’abord le texte de son intervention à Puerto de la Cruz (OC II, 583).

- Elle a lieu du 11 au 21 mai 1935 à l’Ateneo de Santa Cruz et sera prolongée de trois jours. La préface de Breton reprend la fin de son texte sur l’objet dans Position politique du Surréalisme.

- D. Pérez Minik, Faccion espanola surrealista de Tenrerife, cité par Juan Cruz Ruiz, Un gallo al rojo vivo, en busca de Domingo Pérez Minik, Tauro ediciones, 2003, p. 94.

- Benjamin Péret, carte postale à Marcelle Ferry, Tenerife, 19 mai 1935, OC VII, p. 334.

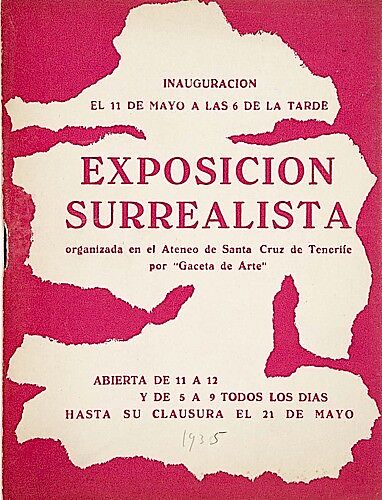

- Exposicion Surrealista. Santa Cruz de Tenerife, 1935 ; in-8 carré, agrafé. Édition originale du catalogue de l’exposition surréaliste organisé à l’Ateneo de Santa Cruz de Tenerife par Gaceta de Arte. Texte en espagnol d’André Breton, illustré par des reproductions d’œuvres de Styrsky, Tanguy, Magritte, Miró, Dominguez, Valentine Hugo, Arp, Picasso, Duchamp, Ernst.

- Ces notes se lisent dans les manuscrits de Breton, sur le site de l’Atelier André Breton, http://www.atelierandrebreton.com/

- Agustin Espinosa, « Hacia una moralización de la moralina. La Edad de oro, film surrealista, La Tarde, 30 mai 1935, présenté et traduit par Emmanuel Guigon, « Autour du château étoilé », Docsur, n° 7, mars 1989, auquel j’emprunte ces informations.

- Pour une chronologie précise, à travers la presse locale, voir le dossier établie par Emmanuel Guigon dans Docsur, n° 7, mars 1989.

- André Breton, L’Amour fou, dans OC II, 737.

- Benjamin Péret, « Adieu à Tenerife », La Prensa, samedi 1er juin 1935, OC t. VII, p. 138-139.

- Texte de Gaceta de arte publié en français dans Cahiers d’art, n° 5-6, 1935, p. 112, signé par Eduardo Westerdahl, Domingo Pérez Minik, Pedro Garcia Cabrera, Domingo Lopez Torres, Agustin Espinosa ; ibid., p. 165-166.

- Respectivement, de Péret : La sangre derramada [Le sang répandu, du recueil Le Grand jeu], Cuatro años despues del perro [Quatre ans après le chien, du recueil De derrière les fagots], Fuente [Source, de Je sublime], Holà ! [Allo, ibid.], Hablame [Parle-moi, ibid.] ; d’Éluard La frente cubierta [Le front couvert], avant parution dans Arts et métiers graphiques, avril 1936 (repris dans Les Yeux fertiles).

- Benjamin Péret, « Le surréalisme international », Cahiers d’Art, n° 5-6, 10e année, 1935.

- De fait, cette interview, donnée en français par Breton à la fin de Position politique du surréalisme (OC II, 445-450), n’a pas été publiée par Indice, disparue avant d’avoir pu le faire. C’est dire que le public n’en a eu connaissance qu’à travers les fragments utilisés dans le B.I.S.

- Eduardo Westerdahl, « Posicion », Gaceta de arte, n° 37, mars 1936, ibid., p. 199.

- Lettre d’André Breton à Eduardo Westerdahl, le 15 juillet 1936 (archives E. W.), reproduite dans Pilar Carreño Corbella, Eduardo Westerdahl, suma de la existencia, Tenerife, p. 109.

- Maurice Mourier, « El dorado... », art. cité, p. 143.

- (a Eduardo) París 4-4-36. (...) El número G. A. ha producido gran sensación tanto en el medio surrealista como en Picasso y Cervós, etc... todos aplauden esta obra con entusiasmo y reconocen el valor positivo que ésta tiene. Oscar.

- Suite de la lettre citée à la note 41.