Le plus vaste chant humain, Europe n° 1066

par Henri Béhar, le 6 septembre 2017

PASSAGE EN REVUES« Le plus vaste chant humain », Europe, n° 1066, septembre-octobre 2017, pp. 3-14

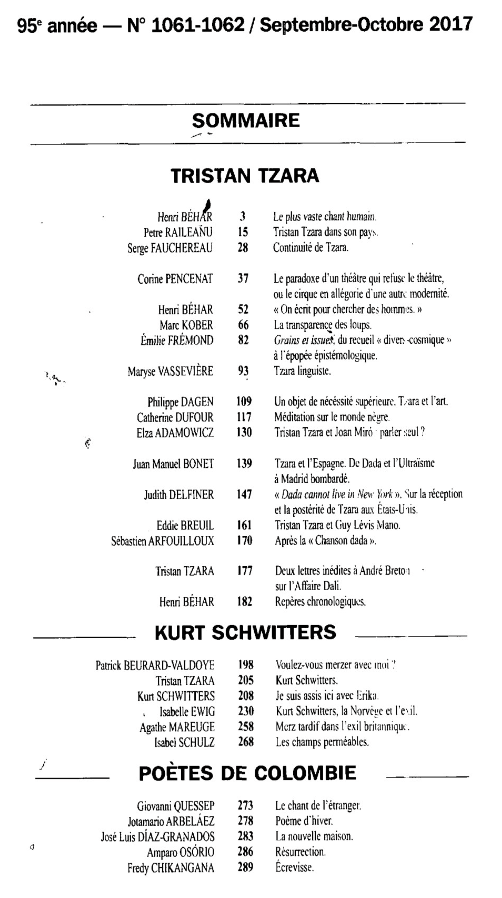

Plus de quarante ans s’étaient écoulés depuis que la revue Europe avait consacré un numéro à Tristan Tzara. Depuis, la totalité de ses œuvres avait paru en édition critique chez Flammarion. Les études et les recherches concernant ce grand poète avaient avancé, au-delà de sa période dadaïste. Il me semblait opportun de le faire connaître aux nouvelles générations de lecteurs de la revue. Je parvins à en convaincre le Comité, en faisant appel à mes collègues les plus actifs dans le domaine. Pour mémoire :

Voir aussi : — « À mots découverts », Europe, juin 1975, pp. 95-112. Présentation d’inédits de Tzara, ibid. pp. 58-94.

Ci-dessous, la couverture et le sommaire de ce nouveau numéro :

Présentation : Tristan Tzara est-il, comme tant d’autres poètes, trop connu, donc méconnu ? Une partie de son activité créatrice, la plus juvénile, semble avoir étouffé la suite, comme si quatre ou cinq années d’agitation intense, au centre de Dada, avaient effacé une production poétique continue et soutenue durant quarante années encore. Mais sait-on ce qu’était réellement son activité poétique au service de Dada, en dehors de la gesticulation des uns et des autres ? A-t-on vraiment lu Dada ? Le public ne préfère-t-il pas trop souvent s’en remettre à l’anecdote, aux faits divers qui remplissent la chronique Dada ? Et de discuter, à perte de vue, sur le sens philosophique qu’il faudrait attribuer à la geste dadaïste. Pour certains, Dada étant purement nihilisme, il ne peut être question de donner un sens positif à ce qui se veut destruction totale. Or, de son côté, Tzara s’est très tôt efforcé de montrer que toute destruction débouchait sur la création, comme le proclamait naguère le Père Ubu : « Cornegidouille ! nous n’aurons point tout démoli si nous ne démolissons même les ruines ! » Il importe aujourd’hui de considérer ce poète dans la continuité de son aventure et de lire son oeuvre pour ce qu’elle est, et non pour ce qu’elle est supposée illustrer. À l’écoute de « cette voix qui eut le génie de faire des mots de tous les jours les mots de toutes les nuits », comme le disait Aragon, se révèle alors un vaste chant portant témoignage de l’humanité. Voici, en toutes lettres, le texte de présentation du dossier consacré à Tristan Tzara : Tristan Tzara est-il, comme tant d’autres poètes, trop connu, donc méconnu? On a dit cela à propos d’Alfred Jarry, que la destinée réduit à une seule oeuvre, dont il n’était même pas l’auteur! Dans ce cas, c’est bien la création qui a dévoré son créateur, s’est substituée à lui pour ne faire qu’une seule et même entité, Ubu. Pour d’autres, Jack Kerouac par exemple, une seule oeuvre, Sur la route, a suffi à assurer leur réputation, occultant tout ce qui a suivi. Pour Tzara, c’est une partie de son activité créatrice, la plus juvénile, qui semble avoir étouffé la suite, comme si quatre ou cinq années d’agitation intense, au centre de Dada, avaient effacé une production poétique continue et soutenue durant quarante années encore ! Mais sait-on ce qu’était réellement son activité poétique au service de Dada, en dehors de la gesticulation des uns et des autres ? Je ne me lasse pas de poser la question : a-t-on lu Dada ? Du reste, Dada est-il lisible ? Comment fait-on pour pénétrer ce poème, lu au cours d’une soirée Dada à Zurich, dont je ne donne que le début :

AMER AILE SOIR par astronomique révolution nocturne tu m’as donné connaissance papier ami architecture suède attendre je téléphone ailes et tranquillité d’un instant de limite construire en colonnes de sel : des lampes de nuage neige et lampions de musique zigzag proportions anneaux monts de jaune jaune jaune jaune o l’âme qui siffla la strophe du tuyau jauni en sueur d’encensoir la soeur du noir mémoire miroir les tubes craquent et s’élèvent et les crécelles éclatent séparant l’air en zigzag [...]

LE PLUS VASTE CHANT HUMAIN

S’agirait-il ici de la mise en oeuvre de la fameuse recette des mots dans un chapeau, formulée au cours d’un manifeste par Tzara ? À l’évidence, certaines chaînes de mots ont du sens, ou, mieux, laissent espérer la construction d’un sens. Mis à part le calembour constitutif du titre (*amer est le soir), qu’on me permette un indice textuel (que j’ai fourni dans les notes de l’édition des OEuvres complètes) : le premier vers provient des Centuries de Nostradamus, qui, elles-mêmes, demandent à être déchiffrées. Faute de marques d’emprunt, il s’agit d’un plagiat, au sens que Lautréamont donnait à une pratique future de la poésie, d’un collage, pour emprunter le vocabulaire de la critique esthétique. Puis les vocables se succèdent, d’un vers à l’autre, formant les pilotis d’une construction hypothétique, que le lecteur appliqué ne manque pas d’envisager. Ici constructions nominales et phrases verbales s’enchaînent, comme si elles échappaient au maître de raison. De rares confidences personnelles semblent échapper à la surface du texte, dont on ne sait rien de plus. Je pourrais poursuivre longuement cette tentative de lecture, cette herméneutique, dont rien ne m’assure qu’elle corresponde, d’une manière ou d’une autre, aux intentions de l’auteur. Ainsi toutes nos habitudes de lecture, les protocoles classiques d’explication s’effondrent, remplacés par... Par quoi ? Nul ne sait. Il faudrait, en conséquence, pouvoir bâtir une méthode de lecture adaptée à chacun de ces textes prétendument Dada. Peu s’y sont livrés ! D’autant plus que l’on n’est jamais à l’abri d’une mystification, comme c’est le cas avec ce poème roumain que Tzara sortit de sa poche pour le lire en public, au dire d’Hugo Ball, le fondateur du Cabaret Voltaire. De ce fait, le public préfère s’en remettre à l’anecdote, aux faits divers qui remplissent la chronique Dada. Et de discuter, à perte de vue, sur le sens philosophique qu’il faudrait attribuer à la geste dadaïste. Pour certains, Dada étant purement nihilisme, il ne peut être question de donner un sens positif à ce qui se veut destruction totale. Or, de son côté, Tzara s’est, très tôt, efforcé de montrer que toute destruction débouchait sur la création, comme le proclamait naguère le Père Ubu: «Cornegidouille ! nous n’aurons point tout démoli si nous ne démolissons même les ruines! Or je n’y vois d’autre moyen que d’en équilibrer de beaux édifices bien ordonnés» (Ubu enchaîné). Évidemment, il faut avoir un certain sens de la dialectique pour comprendre cela. Tzara, quant à lui, n’en manquait pas, avant même d’avoir ouvert un livre de Marx ou d’Engels, pour cette raison qu’il était hégélien avant tout ! À preuve son chef-d’oeuvre, L’Homme approximatif, dont on traite ci-après, profondément dialectique. On y voit toutes les contradictions de l’homme qui se jette au coeur de la multitude et n’aime rien tant que la solitude.

À ce propos, remarquant la forte présence (à ses yeux) de ce terme dans la poésie de Tzara, Jacques Gaucheron demandait, dans la livraison d’Europe consacrée au poète en 1975, qu’un linguiste quelque peu statisticien puisse chiffrer cette fréquence. Ayant numérisé les Poésies complètes de Tristan Tzara, je suis en mesure de répondre à cette interrogation. Notre défunt ami n’aurait pas manqué de s’étonner : « solitude » y apparaît 142 fois, ce qui peut paraître élevé, mais l’est relativement bien moins que d’autres mots-thèmes du corpus. Ainsi « homme » vient en tête des fréquences, avec 534 occurrences (701 si l’on inclut le pluriel), ce qui est conforme à toutes les statistiques du genre, qui placent ce mot en tête, tandis que «femme » n’intervient que 20 fois, ce qui est étrange (mais «femmes» = 300). Le « temps» est nommé 414 fois, et si l’on se préoccupe des quatre éléments, on constate que la «terre» est présente 385 fois; l’«eau », 334 fois; le «feu», 317 fois; l’«air», 250 fois. Chose plaisante, « dada» s’impose 155fois dans le dire poétique, comme si le nom de ce collectif voulait écraser la «solitude »! Moins toutefois que le «rire», avec ses 180 occurrences. Il y aurait de belles perspectives à tirer de ce genre d’approche, notamment pour l’étude de l’imagination matérielle du poète. Cependant, on le voit, il ne suffit pas de mettre des chiffres en face des mots que l’on croit importants. La statistique lexicale est une science auxiliaire des études littéraires, qui exige une certaine méthodologie pour porter tous ses fruits, surtout lorsqu’on analyse un ensemble proche de 300.000 formes, et qu’il faut retourner au texte à chaque fois! Néanmoins, il n’est pas indifférent de savoir que dans cet ensemble, la «vie » (587 occurrences) est bien supérieure à la mort (392).

Cette digression ne sera pas vaine si elle peut susciter de nouvelles études critiques. Du moins montre-t-elle que toute la « matière Tzara », comme on disait autrefois de la « matière de Bretagne », est tout à fait disponible. Et je peux bien détourner cette locution, puisque son oeuvre est un monde, un espace matériel, de même que le pseudonyme qu’il s’était choisi évoquait (en roumain) une terre, un pays. Il est vrai que certains volumes des OEuvres complètes sont épuisés, et que leur éditeur ne consent pas à les réimprimer. J’en suis le premier navré. Cependant le lecteur insatiable en retrouvera le contenu dans les volumes au format de poche que j’ai pris soin d’élaborer (voir la bibliographie), notamment dans les Poésies complètes. Les titres de la période Dada ont même été repris à l’identique, en fac-similé, chez un éditeur spécialisé. Nul ne peut dire qu’il n’a pas trouvé tel ou tel texte. De sorte qu’on ne peut s’expliquer le silence entourant l’oeuvre extradadaïste que par de mauvaises raisons. Ici, c’est la difficulté du texte, là, les positions politiques prises par leur auteur. En vérité, on ne sait pas précisément ce que signifie le patronyme choisi par le poète jeune. Pour ma part, je m’en tiens à la version que Claude Sernet, autre poète roumain, m’a lui-même racontée. Il y a, d’abord, la référence à Wagner ou, mieux, à Corbière, puis cette présence lancinante de la terre dans les titres de ses recueils ou de ses poèmes (Terre sur terre, « terre invisible », etc.), enfin, il avança cette traduction française: «triste au pays», sachant bien que ţarăest bien plus que la terre et que «le poète terre»... dit un peu plus que la glèbe. Et lui de sourire, hochant la tête, disant «peut-être !», comme il faisait à propos du nom Dada, dont on lui attribuait l’invention. Ne disons donc pas, comme je le vois souvent écrit, qu’il fut un poète roumain réfugié en France. En quittant Bucarest afin de poursuivre des études à Zurich, il n’avait pas idée qu’il s’expatriait. Puis, ayant noué amitié avec divers artistes européens, notamment Francis Picabia qui était venu lui rendre visite, et André Breton qui lui adressait des appels passionnés, il décida de se montrer à Paris, Dada en poche. Mais la question de sa nationalité ne le préoccupait pas. Du moins tant qu’on ne lui cherchait pas noise à ce sujet. Il fut très affecté le jour où Breton, qu’il croyait son ami en dépit de certaines divergences stratégiques, s’avisa de mettre les siens en garde contre «le promoteur d’un mouvement venu de Zurich». Si la xénophobie devait s’installer entre les artistes réchappés de la guerre, mieux valait revenir en arrière, entrer immédiatement à l’Académie ! Dans ce cas précis, Tzara rameuta ses propres amis, qui le consolèrent et, par leur protestation unanime, le rassurèrent sur sa présence à Paris. Il y resta, y rencontra sa femme, y bâtit une villa en plein Montmartre, que tout le monde lui envia, y fonda une famille, mais il ne songea pas à demander la nationalité française. Il fallut la Seconde Guerre mondiale, les rétrogrades décrets de Vichy, les immondes articles des journaux, dont Je suis partout, la clandestinité, la Résistance, pour qu’il demandât — et obtînt — la nationalité française, faisant ainsi officiellement reconnaître son nouveau patronyme. Et voici que la Roumanie désormais entrée dans l’Union européenne le revendique comme l’un des siens. Tant mieux! Cela l’aurait fait rire, ce «Tristan Tzara dont le rire est un grand paon », comme écrivait Philippe Soupault, et comme l’identifiaient Aragon, Breton, et les autres. On s’interroge alors : quel est le poids des écrits roumains dans l’oeuvre de Tristan Tzara ?

Certes, Tzara, né en Roumanie, a publié ses premiers poèmes à Bucarest, dans une revue intitulée Simbolul [«Le Symbole »], en 1912. Il a donc une formation roumaine, une culture nécessairement roumaine. Il est né à la poésie dans le contexte littéraire roumain, c’est indéniable, et personne ne le conteste. Cependant, lui-même n’a jamais vraiment accordé grand prix à ces premiers poèmes, d’autant qu’il a quitté la Roumanie en 1915 en laissant une quinzaine d’inédits entre les mains de Ion Vinea, le chargeant de les faire paraître autant que de besoin. Si l’on veut mesurer l’importance de ces pièces initiales dans l’ensemble de son oeuvre, il convient de comparer le devenir de Tzara et de Vinea. Ce dernier est, en quelque sorte, son frère spirituel, le compagnon d’aventures poétiques qu’il s’est choisi. Et l’on voit bien comment l’arrachement initial a opéré une transformation, qui ne s’est pas produite chez son ami demeuré au pays. Car, à l’origine, Vinea est peut-être le plus novateur des deux, le plus hardi, le plus irrespectueux de la tradition poétique. Mais, à Bucarest, il s’est enfermé dans une sorte de bienséance acceptable par tous. Dans sa correspondance avec Tristan Tzara, il y a de très belles choses que d’ailleurs celui-ci reprend avec ou sans guillemets. Il y a une forte émulation entre eux. La poésie roumaine de Tzara est un germe, bien entendu, mais c’est un germe dans un ensemble qui littérairement se cherche. Parce que, en fait, en Roumanie, on en est encore à considérer le symbolisme, en 1913-1914, comme un phénomène d’avant-garde. Tzara va devoir quitter ce pays essentiellement rural, agricole, pour lancer autre chose. Ce qui est le plus surprenant, c’est qu’il ait pu être ce poète révolutionnaire qu’il a été en dépit de ses origines et de sa formation initiale. Cela ne va pas de soi. Il y a là un phénomène étrange d’éclosion, d’explosion. On s’est toujours attendu à voir des évolutions du côté des pays qui ont poussé la recherche littéraire et artistique très loin. L’idée de révolution, de bouleversement total, vient, là, d’un pays qui a une tradition littéraire incontestable mais qui est en décalage, en déphasage par rapport aux grands mouvements qui dominent l’Europe. Il y a un romantisme roumain, il y a un symbolisme roumain, et il y a aussi Urmuz, bien sûr, mais attention ! le phénomène Urmuz est un phénomène reconstitué, une rétrospection, due à Eugène Ionesco, ravi de pouvoir dire que Tzara avait un précurseur. On sait que celui-ci contait ses textes absurdes dans les cafés de Bucarest avant la guerre de 1914, mais ses trois premiers récits seront publiés, sur l’insistance de Tudor Arghezi, au cours de l’année 1922 (Ismaël et Turnavitu, L’Entonnoir et Stamate, Après l’orage), donc après le départ de Tzara pour Paris. Le fait est qu’on ne trouve nulle mention de cet écrivain original dans l’oeuvre de Tzara, ni dans sa correspondance. J’irai même plus loin en affirmant qu’il n’y a aucune influence de l’un sur l’autre. Ce qui ne veut pas dire qu’il ait ignoré le travail d’exhumation, opéré à partir de 1930, par certaines revues roumaines de tendance surréaliste. Pour moi, la poésie roumaine de Tzara est une poésie très importante parce qu’elle va nous expliquer certains rythmes, certaines images, certains procédés littéraires, l’avènement de Tzara à la poésie. Mais pour lui, c’était vraiment peu de chose. Il l’avait laissée entre les mains de Vinea, sans se préoccuper de son destin. Il avait tourné la page. Jusqu’au jour où Sacha Pană a eu l’idée d’en constituer un recueil, sollicitant son autorisation, ainsi que des illustrations d’Yves Tanguy, pour valoriser la plaquette. Comme il se proposait d’intituler ce recueil « Poèmes d’avant Dada », Tzara refuse ce titre qui « laisserait supposer une espèce de rupture dans ma personne poétique, si je puis m’exprimer ainsi, due à quelque chose qui se serait produit en dehors de moi (le déchaînement d’une croyance simili-mystique, pour ainsi dire : dada) qui, à proprement parler, n’a jamais existé, car il y a eu continuité par à-coups plus ou moins violents et déterminés, si vous voulez, mais continuité et entre-pénétration quand même, liées au plus haut degré à une nécessité latente (1) ». Par la suite, Sacha Pană (que j’ai connu, ayant pu le faire venir à Paris pour une conférence) a recueilli d’autres poèmes restés chez Ion Vinea, ou plutôt sa veuve, ce qui fait que, finalement, nous avons publié plus de poèmes roumains posthumes qu’il n’en avait été publié du vivant de Tzara. La question demeure fondamentale. Il s’agit de la naissance à la poésie. Comment devient-on poète ? On peut toujours dire : tout le monde naît poète et c’est la société qui réprime les tendances poétiques de l’individu. Ce que Tzara n’était pas loin de croire à certains moments de son existence. Cependant, la réalité est un peu plus complexe. À l’époque, l’entrée en poésie s’opère par l’intermédiaire de la revue scolaire, en l’occurrence, Chemarea [«L’Appel »] et Simbolul [«Le Symbole»]. Deux, trois camarades se rassemblent et disent : nous allons faire une revue. Accord, désaccord des parents, du lycée, des autorités, etc. C’est ainsi qu’on devient un poète, au sens public, collectif du terme. Autre rengaine, lancinante, répétée à satiété par un spécialiste de Marinetti et du futurisme : Tzara (et Dada par voie de conséquence) s’est toujours servi de Marinetti pour se grandir, monter sur ses épaules.

S’agissant d’avant-garde, il est évident que le grand modèle au XXe siècle, c’est le futurisme, dans tous les pays, jusqu’en Russie et au Brésil. Il est possible de dresser un parallèle entre dada et le futurisme, chacun de ces deux mouvements ayant lancé des manifestes, programmé des interventions publiques, etc. De l’un à l’autre, il y a au moins une certaine homologie. Mais il y a aussi de grandes différences. Malheureusement, on fait souvent l’histoire avec les ressemblances et on oublie les différences. Il est exact, et je tiens à le signifier ici pour n’y plus revenir, que Tristan Tzara, encore à Bucarest, a écrit à F.T. Marinetti, en juillet 1915, pour lui demander des poèmes ou des textes représentatifs du futurisme, et que ce dernier lui a répondu, en lui expliquant que le vers libre, ce n’était plus d’actualité,lui fournissant des « mots en liberté », affirmant qu’il lui donnerait volontiers l’adresse de plusieurs compagnons encore actifs dans cette voie. La lettre contenait, semblait-il, du matériel susceptible de figurer dans l’anthologie que Tzara préparait. Elle ne parut qu’à Zurich, sous le nom d’Anthologie Dada, soit Dada n° IV-V, tandis que des fragments en avaient été lus durant les soirées du Cabaret Voltaire. Mais il faut dire, avec le même luxe de détails, que Tzara s’est vigoureusement démarqué, très clairement, de Marinetti et de ses partisans. Il ne croit pas aux machines. Tandis que le futurisme déclare qu’une automobile est plus belle que la Victoire de Samothrace, Tzara se défie de la technique, de la vitesse, du machinisme. S’il reprend les modes d’intervention ou d’institution du mouvement, ses manières de se faire de la publicité, c’est sur une base idéologique très différente. L’idéologie de Dada, c’est une tentative collective, qui n’a pas duré très longtemps, mais c’est aussi pour ça que Dada nous intéresse, nous passionne, parce que c’est une série d’échecs. La faillite de l’utopie. Nous rêvons toujours d’un anarchisme qui serait perpétuellement renouvelé, d’une poésie qui n’aurait pas de chef ni d’institution. Dada se veut un mouvement sans chef, sans porte-parole. N’omettons pas la question politique. Les futuristes italiens prennent part à la guerre, qu’ils considèrent comme sanitaire, salutaire. « La guerre, seule hygiène du monde » proclame un manifeste de Marinetti (1909). Tzara a plus de correspondants italiens, entre 1915 et 1918, qu’il n’a de correspondants français. Dans ses entretiens radiophoniques, il affirme qu’ils étaient tellement chaleureux qu’il en a été étouffé et qu’il a cessé de les fréquenter. Plaisanterie, pour dire en réalité qu’il y avait des choses qu’intuitivement ou rationnellement, il ne pouvait pas accepter. Dada, c’est évident, reproduit le modèle futuriste, y compris le cubofuturisme, c’est-à-dire les futuristes russes que nous persistons à méconnaître en France. Mais il se tourne en même temps vers d’autres exemples illustres. À vingt ans, Tzara est en correspondance avec Apollinaire, Reverdy, Max Jacob, Cendrars, etc. On croit rêver ! Il faut se représenter ce jeune homme qui lance quelque chose de nouveau, une espèce de plate-forme de la poésie internationale, à un moment où les États supprimaient tout moyen de communication. L’idée d’internationalisme n’existait que du côté politique. Qu’on puisse promouvoir des arts indépendants à l’échelle internationale, la pensée n’en venait à personne. Tzara a été intensément sollicité par les futuristes, il a publié plus de poèmes, plus de ses poèmes à lui, en Italie qu’en Roumanie par exemple. Puis il prend ses distances avec ce Marinetti trop belliciste. Je sais bien qu’il y a cette abondante correspondance avec Julius Evola et Alberto Savinio. Je l’ai lue intégralement et je peux dire que Tzara n’y fait nullement figure de disciple, jusqu’au moment où, pour une question de publication inaboutie, Savinio se fâche et se révèle tel qu’il était alors : un nationaliste et un antisémite. En effet, Tzara a également correspondu avec Evola. Il a accordé le label Dada à son recueil, Arte astratta, premier texte publié dans la Collection Dada. Mais ne commettons point le péché d’anachronisme. Il ne faut pas juger Evola rétrospectivement, en fonction de ce qu’il est devenu par la suite. Pour l’heure, en 1916, il représentait une tendance importante de l’avantgarde, celle qui se tournait vers l’abstraction, à laquelle Tristan Tzara s’est montré très attentif. Dada, à l’époque, c’est un creuset. Toutes les idées viennent, il y a de tout au départ. C’est par là que ce mouvement nous passionne encore aujourd’hui. Tout est en germe, tout est possible. Il mêle aussi bien le futurisme que l’expressionnisme allemand, le cubisme ou l’abstraction. Tzara est en contact avec la revue Der Sturm, avec Herwarth Walden. Je signale qu’en Suisse il a été l’un des premiers à connaître, à discuter avec Kahnweiler, le grand marchand de tableaux des cubistes etc. Il ne faut pas s’étonner qu’il n’ait pas mené à bien les études que ses parents voulaient lui voir faire. Il a passé son temps à lire et à écrire aux artistes du monde entier pour obtenir leur collaboration dans sa revue. À l’époque, il a bénéficié d’une espèce de grâce, qui n’a évidemment pas duré. Le problème qui se pose, à mes yeux, c’est : pourquoi Tzara qui était le phare, le chef de file d’un mouvement Dada qui s’est exporté à Paris, qui a eu ses moments fastueux, pourquoi s’est-il retiré petit à petit, tranquille, sans bruit ?

Autre question lancinante, c’est le grief qu’on lui fait d’avoir été communiste. Je voudrais d’abord replacer cette adhésion dans le contexte historique : pourquoi la littérature, à un certain moment, en France, s’est-elle crue obligée de prendre à son compte le mouvement politique, de s’engager politiquement ? Il y avait, a contrario, l’exemple du Futurisme : raison de plus pour ne pas l’imiter ! Depuis le début de la poésie, de l’écriture, de l’organisation littéraire en France, il y a toujours eu des artistes engagés, au service d’un prince, d’un roi, d’une politique nationale, d’une idéologie. De même, les intellectuels ont montré qu’ils étaient capables de prendre parti, collectivement, pour la justice ou pour la paix, parfois pour son contraire. En France, l’Affaire Dreyfus, pour simplifier, marque une coupure, un fossé qui ne sera franchi qu’à une seule période, et encore ! C’est le moment où, collectivement, on prend parti pour l’un ou pour l’autre, pour la raison d’État ou pour l’individu. À ma connaissance, un grand nombre de symbolistes ont été anarchistes, ont défendu les anarchistes, mais toujours individuellement. Il n’y a pas un texte, parmi les manifestes ou les déclarations symbolistes, qui proclame explicitement une vision anarchiste de l’art ou de la politique. Quel est le premier qui, dans notre pays, a jugé nécessaire de raccrocher l’activité artistique à la locomotive politique? Qui a le premier posé que la poésie n’avait plus d’avenir si elle ne passait pas par le Parti communiste ? C’est André Breton. Est-ce que le Parti communiste le demandait ? Je ne le crois absolument pas. En tout état de cause, Breton a entraîné le surréalisme vers la politique, alors que Tzara y était absolument hostile. Voici ce qu’il déclarait à Ilarie Voronca, cet autre poète roumain, en 1927 (2) : Je considère que la poésie est le seul état de vérité immédiate. La prose par contre est le prototype du compromis envers la logique et la matière. Reconnaître le matérialisme de l’histoire, dire en phrases claires même dans un but révolutionnaire, ceci ne peut être que la profession de foi d’un habile politicien : un acte de trahison envers la Révolution perpétuelle, la révolution de l’esprit, la seule que je préconise, la seule pour laquelle je serais capable de donner ma vie, parce qu’elle n’exclut pas la sainteté du moi, parce qu’elle est ma Révolution, et parce que pour la réaliser je n’aurai pas besoin de la souiller à l’aide d’une lamentable mentalité et mesquinerie de marchand de tableaux. Il est donc paradoxal de reprocher à Tzara d’engager la poésie sur la voie politique, alors qu’il y a toujours été hostile. Ne confondons pas l’engagement de l’Homme avec celui de la poésie.

La vérité est qu’il n’a pu tenir longtemps cette position individualiste, très proche de celle d’Antonin Artaud. En 1929, il rejoint le surréalisme ou le surréalisme le rejoint. Un surréalisme partisan, en liaison avec le Parti communiste qui représente aux yeux de ces jeunes gens le seul parti capable de réaliser leurs espérances révolutionnaires. Qu’il y ait eu une illusion collective et que cette illusion ait été entretenue, nous ne le savons que trop, hélas ! Certains surréalistes en ont été les victimes, d’autres, et c’est tout à leur honneur, s’en sont dégagés immédiatement. Tzara a donc rencontré cela, et il s’est loyalement plié aux usages du groupe auquel il adhérait. Jusqu’en 1935, date à laquelle il s’est séparé du surréalisme au nom de l’orthodoxie nouvelle, restant partisan de suivre les directives du Parti communiste alors que Breton s’en éloignait. Considérant qu’il n’est qu’un intellectuel, il veut faire confiance aux cadres du Parti et aux travailleurs : c’est du moins ce qu’il indique dans un brouillon, que j’ai retrouvé dans ses archives : Je demande : la suppression du groupement politique du surréalisme, l’élargissement du front des intellectuels [...] dans le but d’appuyer inconditionnellement, affirmativement et sans discussion l’activité du P.C. (3). Toutefois, je mets quiconque au défi de trouver dans sa poésie les marques explicites de sa pensée et de son action politiques. Sur ce point, sa position restera intangible : la poésie ne saurait être aliénée à quoi que ce soit. Quand Sartre, en 1945, ouvrira le débat sur la « littérature engagée », Tzara, membre de la Résistance et, à coup sûr, du Parti communiste, sera le premier à déterrer la hache de guerre, si je puis dire, contre l’existentialisme, sur un point essentiel, la liberté de la poésie. Que le poète soit révolutionnaire, oui, mais la poésie, elle, n’est pas aux ordres (4). Voilà son combat, évidemment étouffé comme tout ce qui a été confronté à l’existentialisme, parce que, en gros, à la Libération, l’existentialisme c’est le rouleau compresseur, on n’écoute plus rien d’autre, pas même le surréalisme. Mais il y a l’expérience vitale. Dans quelle situation s’est-il trouvé durant l’Occupation ? Dans quel contexte ? Là j’essaie d’expliquer l’individu plus que le poète. Juif, communiste, sans travail déclaré, il a tous les défauts au regard de l’État français de Vichy, si bien qu’il est dénoncé par Je suis partout, avec comme horizon la déportation. Il est soutenu par le réseau de solidarité communiste. Il y participe aussi, puisqu’en 1945, à Toulouse, il sera l’un des fondateurs de l’Institut d’Études occitanes, en même temps qu’il sera le responsable, pour la zone sud, du Comité national des Écrivains, issu de la Résistance. Ensuite, avec le Comité national des Écrivains, il y a le problème de l’épuration. Ce n’est pas si simple, il n’a pas encore été réglé, on est en train d’en faire le procès aujourd’hui, tout simplement parce qu’on ne l’a pas fait à l’époque. Tristan Tzara est donc un communiste de stricte obédience, si je puis dire, qui souscrit aux options des responsables du Parti. Durant la guerre froide, il a choisi son camp et n’en démord pas. Pourtant, il a effectué une tournée de conférences en Europe centrale au cours du dernier trimestre de 1946 où il aurait pu toucher du doigt la réalité du communisme. Mais c’est avant la prise de pouvoir effective des régimes staliniens en Hongrie et en Roumanie. Pour ma part, je m’étonne toujours que quelqu’un comme Breton, qui avait une très faible culture politique, ait pu dénoncer les procès de Moscou dès 1936. Il n’était pas trotskiste, mais il a su voir la manipulation stalinienne. Disons qu’en l’occurrence Tzara a manqué de lucidité, mais reconnaissons que son oeuvre n’en a pas été affectée. La situation change en 1956. Tzara est en visite en Hongrie au moment où éclate la révolution. Si l’histoire était logique, en 1956 Khrouchtchev était au pouvoir, il avait déjà dénoncé les crimes de Staline, on aurait dû tresser des lauriers à la Hongrie qui cherchait à conquérir sa liberté. C’est ce que dit Tzara. À son retour en France il dément que l’on ait affaire à un coup d’État fasciste, et il parle de la qualité des hommes qu’il a rencontrés, il plaide pour eux. Tout à fait logiquement, il veut s’adresser à ses camarades, par l’intermédiaire de la presse du Parti. Aragon refuse l’article qu’il voulait confier aux Lettres françaises. En conséquence, il laisse paraître dans tous les journaux l’entretien qu’il a confié au Bureau de presse de l’ambassade de Hongrie. Tzara est donc le premier à dire la vérité sur les événements de Budapest. Le premier journal qui le publie c’est Le Figaro. Quand on a un passé comme celui de Tzara, il est gênant de se voir repoussé par les amis et d’être accueilli par ceux qui vous ont toujours dédaigné. Tzara a continué à dire que ce n’était pas une contre-révolution en Hongrie. Puis il a préféré se taire plutôt que de fournir des arguments à la droite. C’est un drame pour lui. À partir de ce moment-là, il est resté dans cette ambiance culturelle communiste, mais il n’a rien fait, il n’a rien dit. Il estimait s’être exprimé au bon moment. Il sortit du silence en 1960, en signant, après Breton et les anciens surréalistes, la Déclaration sur le droit à l’insoumission, dite Manifeste des 121, en dépit de la consigne communiste. A-t-il alors rendu sa carte du Parti ? Il ne l’a pas reprise, et il n’est pas enterré, comme Paul Éluard, à l’ombre du Mur des Fédérés. Pour finir, je saluerai ce magnifique hommage dressé par le Musée d’art moderne de Strasbourg à « Tristan Tzara, l’homme approximatif, poète, écrivain d’art, collectionneur », durant le dernier trimestre 2015. Il faut donc lire l’oeuvre de Tzara pour ce qu’elle est, et non pour ce qu’elle est supposée illustrer. C’est le plus vaste chant humain portant témoignage de l’humanité. Henri BÉHAR

En complément à ce dossier, je me permets de reproduire ici la notice que j’ai écrite pour le Dictionnaire du mouvement ouvrier, le Maitron, comme on dit :

Notice Tristan Tzara dans le MAITRON

TZARA Tristan

Par Henri Béhar Né le 16 avril 1896 à Moinesti (province de Bacau, Roumanie), mort le 24 décembre 1963 à Paris ; poète, intellectuel, collectionneur ; membre du Parti communiste. De « nationalité israélite » selon ses papiers officiels, fils de Samuel Rosenstock et d’Émilie Sybalis, Tristan Tzara naquit dans une famille de métayers. Élève d’un lycée de modèle français à Bucarest, il y fonda en 1912 une revue littéraire de tendance symboliste, avec ses amis Ion Vinea et Marcel Janco. Ses études secondaires achevées, il s’inscrivit à l’Université de Bucarest pour y suivre simultanément des cours de philosophie et de mathématiques. Mais ses occupations littéraires et artistiques, puis l’entrée en guerre imminente de la Roumanie aux côtés des Alliés incitèrent ses parents à l’envoyer à Zurich, à l’automne de 1915. Censé y poursuivre des études de philosophie, il fréquenta le cabaret Voltaire, animé par Hugo Ball. Il ne tarda pas à fonder le Mouvement Dada, au café Terrasse (le 8 février 1916), qui s’annonçait comme une volonté de maintenir un idéal humain en dépit du conflit mondial. Avec ardeur, Tristan Tzara se préoccupa de nouer des contacts entre les artistes de tous les pays belligérants, à qui il proposa d’accueillir leurs tableaux et leurs poèmes dans les expositions et la revue Dada qu’il animait. Au début, Dada se présentait comme le melting-pot de l’expressionnisme germanique, du futurisme italien, du cubisme français, tout en s’intéressant à des formes d’expression négligées jusqu’alors, telles que l’art nègre. Le Manifeste Dada 1918 de Tzara marqua une violente rupture avec toutes les tendances modernistes. Au nom du doute universel et de la spontanéité, il proclama la nécessité de tout détruire et balayer, pour reconstruire sur des valeurs fiables, essentiellement humaines, comme la bonté et la joie de vivre. Une enquête de la police zurichoise conclut qu’il ne menait aucune activité politique. Le grand retentissement de son Manifeste Dada le conduisit bientôt en France où les membres du groupe Littérature (Louis Aragon, André Breton, Paul Éluard, Philippe Soupault) ne manquèrent pas de se convertir à ce nouveau mouvement. Arrivé à Paris le 17 janvier 1920, Tristan Tzara anima toutes sortes de manifestations qui firent scandale. Son attitude « j’menfoutiste » lors de « l’affaire Barrès » le 13 mai 1921 (un procès fictif intenté au chantre du nationalisme pour « crime contre l’esprit ») irrita Breton. L’année suivante, il fit obstruction à l’organisation d’un « Congrès pour la détermination des directives et la défense de l’esprit moderne », préconisé par André Breton, qui lui paraissait inopportun, dans la mesure où Dada n’avait pas achevé sa remise en question des modes de penser traditionnels et n’avait pas instauré la « dictature de l’esprit ». Cela ne l’empêcha pas de porter la bonne parole dadaïste en Allemagne et de participer au congrès constructiviste de Weimar. L’année suivante, le sabotage de sa représentation du Cœur à gaz, par Breton et ses amis, marqua la rupture définitive. Tzara fit paraître, à dessein, ses Sept manifestes Dada en 1924, pour marquer son refus du surréalisme en gestation. Son œuvre poétique n’ayant cessé d’aller dans le même sens, c’est tout naturellement que le surréalisme accueillit Tristan Tzara en 1929 et publia des fragments de son épopée lyrique L’Homme approximatif. Jusqu’en 1935, il participa activement à ce qu’il nommait la période idéologique du mouvement. Bien qu’il se défendît du « freudo-marxisme », son Essai sur la situation de la poésie (1931), son recueil Grains et issues (1935) tentèrent, chacun à leur manière, de concilier la psychanalyse et le marxisme dans l’approche des phénomènes poétiques. Parallèlement, il adhéra, dès sa création, à l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires (AEAR), émanation du Parti communiste, à laquelle adhérèrent les surréalistes, et à la Maison de la Culture, fondée par Aragon. Un article dans l’Humanité (27 février) atteste de son soutien au début de l’année 1933, année de l’exclusion du PCF d’André Breton, de René Crevel et de Paul Éluard. Lors de la tentative factieuse de février 1934, il émit, à titre privé, quelques réserves sur l’unité d’action préconisée par Breton, demandant la suppression du groupement « politique » du surréalisme. Pour sa part, il faisait confiance au parti dans l’organisation des masses et l’analyse de la situation. En mars 1935, sa lettre aux Cahiers du Sud annonça sa rupture avec un mouvement dont il regrettait qu’il considérât l’activité poétique comme une fin en soi, alors qu’il devait être révolutionnaire.

En juin 1935, Tristan Tzara prononça un discours (« Initiés et précurseurs », publié dans Commune, l’organe de l’AEAR) au congrès international des écrivains pour la défense de la culture, à Paris, tandis que les surréalistes y étaient interdits de parole. L’année suivante, il fonda avec Aragon, Caillois et Monnerot, le Groupe d’études pour la phénoménologie humaine qui publia la revue Inquisitions (numéro unique, en juin 1936) et se voulut un lieu de réflexion des intellectuels dans le cadre du Front populaire. Il va fortement s’engager aux côtés des républicains espagnols. Dès le début de la guerre d’Espagne, il fut délégué de l’Association pour la défense de la culture auprès des intellectuels espagnols, dont il assura le secrétariat. En 1937, quand il intervient sur Madrid assiégée au Palais de la Mutualité (dans le cadre de la Maison de la culture), l’Humanité (12 janvier) le présente comme un de ses correspondants à Madrid avec Georges Soria. Il y dénonce les franquistes et récuse “les prétendues atrocités des républicains” (l’Humanité, 16 janvier 1937). Son discours au congrès sur “L’individu et la conscience de l’écrivain” affirme alors sa foi en l’homme et sa conscience révolutionnaire. Il fit ensuite partie des organisateurs du second congrès international des écrivains à Valence et Madrid assiégée. Une photographie le montre sur la tribune honorant la mémoire de Garcia Lorca "assassiné par les rebelles” (Ce soir, 20 juillet 1937 - photo). Son discours sur « L’Individu et la conscience de l’écrivain » affirmait sa foi en la dignité humaine dans la conscience révolutionnaire. Il publie aussi dans Regards (« Les beautés de l’Espagne ») la même année, un article dénonçant la non intervention des démocratie française et britannique. Et c’est bien sûr dans Ce soir (2 août) qu’il rend ensuite hommage à Gerda Taro. En 1939, au moment de l’effondrement de la République, il organise des collectes pour sauver « les intellectuels espagnols » (Ce soir, 13 février). Durant l’Occupation, Tristan Tzara fut contraint de vivre dans la clandestinité à Souillac (Lot), où il fit circuler quelques poèmes, en contrebande (Ça va, Une Route, Seul Soleil). Il collabora aux nombreux journaux issus de la Résistance, en particulier aux Lettres françaises, en sa qualité de membre du Comité national des écrivains, dont il fut l’animateur dans la clandestinité pour la zone sud-ouest, présidant, de 1944 à 1946, le Centre des intellectuels à Toulouse. Il contribua à la constitution du Centre d’études occitanes. Son article « Poésie latente, poésie manifeste » réfuta la notion sartrienne de « littérature engagée » car, pour lui, c’est le poète qui est plongé dans la vie, jusqu’au cou. Simultanément, lors de sa conférence à la Sorbonne « Le surréalisme et l’après- guerre » (17 mars 1947), il reprocha aux surréalistes d’avoir déserté le combat pendant la guerre et de n’avoir été d’aucun recours pour l’individu en cette période (Les Lettres françaises, 28 mars 1947). Tzara règle ainsi définitivement ses comptes avec les surréalistes, et en particulier avec André Breton. Cette soirée, houleuse, s’inscrit dans le contexte de la renaissance des « scandales littéraires » et dans la polémique autour d’’Arthur Koestler, soutenu par Breton dans Le Figaro Littéraire (fin 1946, Koestler a publié son Yogi et le commissaire). Naturalisé français en avril de la même année, Tristan Tzara adhéra alors au Parti communiste, dont il avait déjà la confiance depuis longtemps. De grands recueils (La Face intérieure, De Mémoire d’homme) attestent la puissance de son verbe poétique qu’il n’aliéna jamais à une cause particulière. C’est cette fois surtout aux Lettres françaises qu’il va trouver sa place, y donnant régulièrement des articles, et accédant à une véritable reconnaissance littéraire auprès des communistes. Sa poésie y est qualifiée d’une « richesses exceptionnelles » (8 août 1947 pour la publication de Morceaux choisis), et on vante « son extraordinaire faculté de renouvellement » et son « génie verbal » (22 avril 1948). C’est avant tout dans l’hebdomadaire dirigé par Aragon que l’ancien dadaïste justifie son adhésion au PCF, et donc son rejet du surréalisme au profit d’une écriture engagée dans l’action. On le retrouve aussi très présent au sein du Mouvement de la paix au début des années 1950, défendant aux Assises de Paris le poète turc Nazim Hikmet (Lettres françaises, 27 avril 1950). En lien avec le Conseil national des écrivains, il participe également aux « Batailles du livre ». Sans défendre stricto sensu le « réalisme socialiste », il promeut des artistes du Parti comme Picasso (Lettres françaises, 10 août 1950), et vante aussi l’art d’un James Ensor (8 décembre 1950). Dès 1946, c’est aussi l’un des actifs promoteurs d’un rapprochement entre les intellectuels français et ceux de l’Europe de l’Est, où il effectue plusieurs voyages (Lettres françaises, 31 janvier 1947 et 7 février 1947). C’est à son retour d’un voyage en Hongrie, qu’il prit fait et cause pour l’insurrection de Budapest et publia sa vérité dans un communiqué du 27 octobre 1956 que la presse communiste refusa de passer. Il se retira sans éclat du parti. En octobre 1960, il signa la « Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie », dite « Manifeste des 121 » (du nombre des premiers signataires), dont on sait désormais qu’elle prit naissance dans les milieux surréalistes. Tristan Tzara consacra la fin de sa vie à sa collection d’art africain et à une recherche érudite portant sur les anagrammes dans la poésie de Villon.

POUR CITER CET ARTICLE : https://maitron.fr/spip.php?article133310, notice TZARA Tristan par Henri Béhar, version mise en ligne le 30 novembre 2010, dernière modification le 4 juillet 2022.

SOURCES : T. Tzara, œuvres complètes, texte établi, présenté et annoté par H. Béhar, t. I à VI, Flammarion, 1975-1991. — Arch. Tristan Tzara à la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet. — André Breton, correspondance avec Tristan Tzara et Francis Picabia 1919-1924, présentation et notes d’Henri Béhar, Gallimard, 2017, 246 p.

Brève bibliographie tzariste : Tristan Tzara : Œuvres complètes, texte établi, présenté et annoté par H. B. t. I, Paris, Flammarion, 1975, 746 p. t. II, 1977, 473 p. t. III, 1979, 637 p. t. IV, 1980, 693 p. t. V, 1982, 714 p. t. VI, 1991, 640 p. Tristan Tzara : Grains et issues, chronologie, préface, notes et dossier établis par H. B. Paris, Garnier-Flammarion, 1981, 310 p. Tristan Tzara, Dada est tatou, tout est Dada, introduction, établissement du texte, notes, bibliographie et chronologie par H. B., GF-Flammarion, n° 892, 1996, 382 p. Tristan Tzara, Œuvres théâtrales, texte établi et préfacé par HB, traduites en roumain par Vasile Robciuc, Les Cahiers Tristan Tzara, n° 27-30, printemps 2007, 302 p. Tristan Tzara, Poésies complètes, édition préparée et présentée par Henri Béhar, Flammarion, « Mille et une pages », 2011, 744 p. Tristan Tzara, La Première Aventure céleste de M. Antipyrine, ill. de Marcel Janco, 2005. Tristan Tzara, 7 Manifestes Dada, ill. Francis Picabia, 2005. Tristan Tzara, Vingt-cinq poèmes, ill. Hans Arp, 2006. Tristan Tzara, Cinéma Calendrier du cœur abstrait, ill. Hans Arp, 2006.

1 — Lettre du 17 janvier 1934, OEuvres complètes, t. I, Paris, Flammarion, 1976, p. 632. 9 2 — « Tristan Tzara parle à Integral », interview par Ilarie Voronca, Integral, 3e année, n° 12, avril 1927, cité dans les OEuvres complètes, t. II, p. 418. 3 — Texte intégralement reproduit dans : Tristan Tzara, OEuvres complètes, t. III, p. 514. 4 — Voir à ce propos l’article de Tzara: «Poésie latente et poésie manifeste», Le Point, Souillac, n° 31, mars 1945, repris dans les OEuvres complètes, t. V, p. 652.