« Introduction », L'histoire littéraire aujourd'hui

par Henri Béhar, le 6 novembre 1990

PASSAGE EN REVUES« Introduction », L'histoire littéraire aujourd'hui. Sous la direction d’Henri Béhar & de Roger Fayolle. Armand Colin, 1990, pp. 5-7.

La date de cet ouvrage est importante. Elle marque le moment où il a été possible, dans l’université française, d’introduire la diachronie au même titre que la synchronie dont se préoccupaient les structuralistes. En effet, ceux-ci, préoccupés d’assurer leurs théories, avaient tout simplement oublié le cadre de la démarche saussurienne.

Dans mon esprit, comme dans celui des collègues qui avaient bien voulu se joindre à moi, il n’était nullement question de faire disparaître les théories structuralites dominantes, mais bien de les articuler avec l’axe diachronique, autement dit l’histoire littéraire.

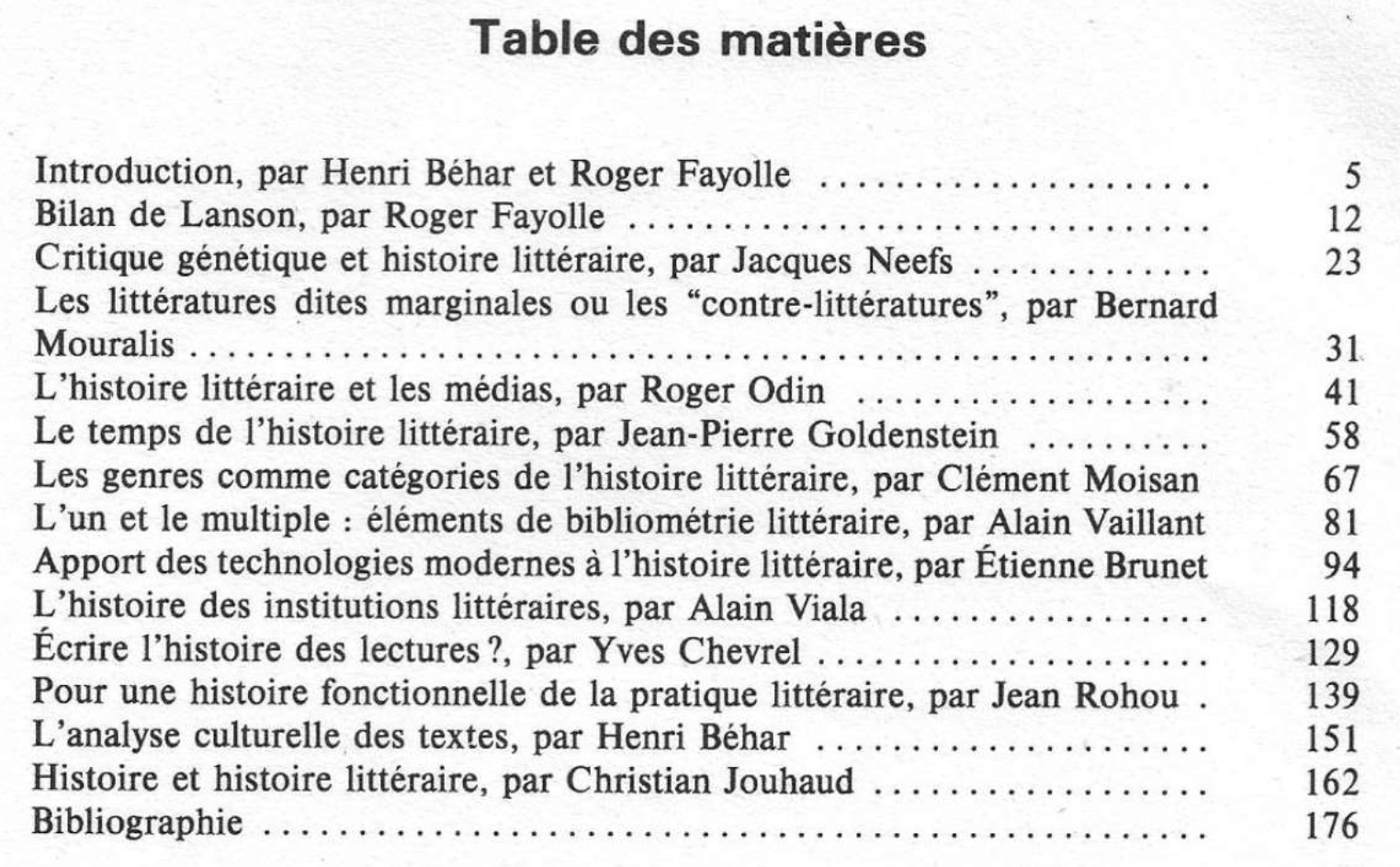

C’est pourquoi, en collaboration avec Roger Fayolle, j’avais lancé une invitation aux professeurs de littérature française des universités et des lycées de la région parisienne afin d’examiner ensemble les moyens d’articuler les deux axes (synchronie et diachronie) distingués par Saussure. Plus de deux cents collègues vinrent donc écouter, dans la salle Dussane de l’Ecole Normale Supérieure, les orateurs figurant dans la table des matières ci-dessous. Venus eux-mêmes d’horizons différents, ils se complétaient parfaitement et firent en sorte, dans leurs universités respectives, que l’histoire littéraire figurât dans les programmes nouveaux, en complétant les données structuralistes.

L'histoire littéraire aujourd'hui. Sous la direction de BEHAR, Henri & FAYOLLE, Roger, Paris, Armand Colin, 1990; un vol. in-8, 187 p. - Le volume réunit treize articles traitant sous divers angles du problème d'un éventuel retour à l'histoire littéraire en tant que discipline à part entière, telle que Lanson l'avait définie, et, dans tous les cas, du statut de l'histoire littéraire à l'heure actuelle, dans ses rapports avec l'histoire d'une part, et la critique de l'autre. Les trois premiers articles sont de type récapitulatif : le «Bilan de Lanson», signé R. Fayolle, propose un survol de la carrière et des préoccupations de celui qui, d'après l'auteur de l'article, loin d'être un théoricien postulant une approche idéaliste et abstraite de la littérature, avait avant tout des visées pédagogiques et politiques, faisait preuve d'un «parfait relativisme» en matière méthodologique et s'est toujours montré soucieux de prendre en compte la portée sociale des études littéraires. Dans «Critique génétique et histoire littéraire» Jacques Neefs présente une petite «archéologie» des études portant sur les sources, influences et états préliminaires et définitifs du texte publié, avec, à l'appui, des exemples concrets d'œuvres ayant fait l'objet d'études génétiques. La démarche de Bernard Mouralis, dans «Les littératures dites marginales ou les 'contre-littératures', est essentiellement la même que celle de Fayolle et de Neefs, dans la mesure où il retrace, lui aussi, une trajectoire diachronique : celle des auteurs de manuels et de dictionnaires de la littérature ayant peu à peu fait une place, à côté des «grands Maîtres» et des «chefs d'œuvre» de la littérature française, à des auteurs et des genres dits «mineurs», para-littéraires, ou tout simplement francophones non Français. Viennent ensuite trois articles plus analytiques qui problématisent le statut de l'histoire litéraire et ses rapports avec d'autres branches des sciences humaines. Ainsi, Roger Odin («L'histoire littéraire et les médias») expose, sur un ton polémique et parfois même provocant, les enjeux, pour l'histoire littéraire, de l'entrée en scène des médias audiovisuels et des «nouvelles technologies de communication». De son analyse, étayée par une bibliographie abondante, il ressort le besoin de théoriser, surtout en France, la relation entre l'histoire littéraire et l'histoire des sociétés, par le biais, en l'occurrence, de la prise en considération de ce qui se passe dans le champ des médias. Jean-Pierre Goldenstein («Le temps dans l'histoire littéraire»), quant à lui, remet en question la conception foncièrement positiviste d'une histoire littéraire calquée sur le modèle d'une histoire «événementielle», «remis en cause depuis un demi siècle déjà» et qui nous vaut, selon l'auteur, «ces ouvrages centrés sur l'individualité de quelques grands auteurs qui se succèdent pour fonder notre littérature». Tout en reconnaissant l'importance de la chronologie, en tant qu'instrument de synthèse et d'organisation satisfaisant, J.-P. Goldenstein insiste sur la nécessité absolue d'une théorisation préalable afin que cet outil, en lui-même discutable, puisse fournir «des cadres de référence plus structurants» au lieu d'être considéré comme un outil scientifique seul capable d'ouvrir la voie à une connaissance réelle des faits littéraires. Dans «Les genres comme catégories de l'histoire littéraire» Clément Moisan examine et oppose le point de vue de l'histoire littéraire et celui de la théorie littéraire au sujet de la définition des genres. Il propose ensuite un modèle théorique d'histoire des genres basé sur l'analyse de cinq composantes du système du genre susceptible de fournir des modèles synchroniques qui, eux, permettraient d'établir une histoire d'un genre, puis, par comparaison avec d'autres modèles d'autres genres, une Histoire des genres littéraires. Dans les chapitres qui suivent, chaque auteur ébauche des perspectives diverses, susceptibles de contribuer au renouveau et à l'avancement de l'histoire littéraire aujourd'hui : Alain Vaillant («L'un et le multiple: éléments de bibliométrie littéraire») se propose de montrer, au moyen d'exemples concrets (tableaux, courbes et chiffres), que l'étude statistique des séries chronologiques «peut déboucher sur des interrogations et des savoirs substantiels» : elle peut enregistrer la tension présente dans la littérature moderne «entre la production des textes et leur communication» et, plus généralement, elle pose «obstinément» le problème de la création littéraire. Etienne Brunet («Apport des technologies modernes à l'histoire littéraire») prêche lui aussi pour le recours aux nouvelles technologies, et en particulier à l'informatique, pour quantifier, non pas l'édition mais l'évolution des tendances littéraires à partir d'un dictionnaire de fréquences lexicales. Alain Viala («L'histoire des institutions littéraires») considère que l'étude des institutions littéraires peut permettre de déceler les variations subies par la définition de la catégorie «littérature» et les relations de ces variations avec la facture des œuvres. Ainsi aboutit-on, d'après A. Viala, à une remise en question du programme lansonien (et c'est le premier des auteurs de ce volume qui prononce une telle sentence !), à savoir «l'histoire littéraire au service de l'explication des grandes œuvres des grands auteurs» au profit d'une étude de la «dialectique permanente entre les œuvres, les mentalités et les réseaux de valeurs». De même, selon cette perspective, l'histoire de institutions déboucherait sur un changement dans «le cadre de référence de la périodisation en siècles qui était le corollaire de l'effet de consécration». Pour finir, A. Viala postule que l'histoire littéraire aujourd'hui doit être à la fois interactive, globale, sociale et aussi iconoclaste. Récapitulant les idées de l'école de Contance au sujet de l'esthétique de la réception, Yves Chevrel («Écrire l'histoire des lectures ?») s'interroge d'abord sur la possibilité, la validité et les conditions de réalisation concrète d'une histoire des lectures. Il fait état des travaux réalisés en France, par «l'école comparatiste», et conclut, en postulant que, l'une des ambitions principales d'une histoire des lectures doit être de contribuer à une histoire des mentalités. Dans «Pour une histoire fonctionnelle de la pratique littéraire» Jean Rohou propose une conception fonctionnelle de la pratique littéraire, à partir «d'une hypothèse freudienne inserée dans une perspective marxiste». Il opère une division en trois types de pratiques littéraires : lyrique, dramatique et critique, selon les rapports entre désir et réalité qui s'instaurent dans l'œuvre, et postule qu'une telle division peut servir à articuler une typologie textuelle et à périodiser l'histoire. Henri Béhar préconise une analyse culturelle des textes («Pour une analyse culturelle des textes») qui, partant des textes, détecte les éléments implicites que l'auteur n'a pas désignés spécialement parce qu'ils constituent des évidences quotidiennes à ses yeux. L'analyste comble «les trous du tissu», situe le texte dans la sphère culturelle et décèle ainsi les enjeux de lecture, les règles implicites, du rapport auteur-lecteur. Reprenant la terminologie bakhtinienne, Henri Béhar souligne que l'analyse culturelle met en consonance le cronotope du texte avec celui du lecteur, n'étant, en fin de compte, que «l'introduction de la quatrième dimension dans l'espace du texte». Dans «Histoire et histoire littéraire» enfin, Christian Jouhaut évoque, à travers des exemples précis, les points de rencontre entre histoire et histoire littéraire, pour conclure que c'est sur le terrain de l'histoire sociale qu'ont été conçues dernièrement «les approches historiques renouvelées de la spécificité des productions littéraires». - Mónica ZAPATA.

Lire : compte-rendu de Zapata Mónica Revue belge de Philologie et d'Histoire, Année 1991, 69-3, pp. 655-657

Voir ma contribution sur ce même site: « L’analyse culturelle des textes », L’Histoire littéraire aujourd’hui, Armand Colin, 1990,. pp.151-161.