Tracts surréalistes, Tome I, 1930

1930

UN CADAVRE

Ce monde dans lequel je subis ce que je subis (n'y allez pas voir), ce monde moderne, enfin, diable ! que voulez-vous que j'y fasse ? La voix surréaliste se taira peut-être, je n'en suis plus à compter mes disparitions. Je n'entrerai plus, si peu que ce soit, dans le décompte merveilleux de mes années et de mes jours. Je serai comme Nijinsky, qu'on conduisit l'an dernier aux Ballets russes et qui ne comprit pas à quel spectacle il assistait.

On ne fait pas mieux dans le genre hypocrite, faux-frère, pelotard, sacristain, et pour tout dire : flic et curé.

Car en somme : on vous dit que l'acte surréaliste le plus simple consiste, revolvers aux poings, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu'on peut, dans la foule.

Mais l'inspecteur Breton serait sans doute déjà arrêté s'il n'avait pas tout de l'agent provocateur, tandis que chacun de ses petits amis se garde bien d'accomplir l'acte surréaliste le plus simple.

Cette impunité prouve également le mépris dans lequel un Etat, quel qu'il soit, tient justement les intellectuels. Principalement ceux qui, comme l'inspecteur Breton, mènent la petite vie sordide de l'intellectuel professionnel.

Les révélations touchant par exemple Naville ou Masson ont le caractère des chantages quotidiens exercés par les journaux vendus à la police. La méthode et le ton sont absolument les mêmes. Pour les autres appréciations sur d'anciens amis, chers parce que l'inspecteur Breton espérait qu'ignorant sa qualité ils le nommeraient président d'un Soviet local des Grands Hommes, elles ne dépassent pas les ignominies ordinaires des habitués de commissariat, ni les coups de pied en vache. A cette heure où sont maîtresses de la rue ces deux ordures : la littérature et la police, il ne faut s'étonner de rien. Aux deux extrêmes, comme Dieu et le Diable, il y a Chiappe et Breton.

Que Dada ait abouti à ça, c'est une grande consolation pour l'humanité qui retourne à sa colique. - Mais, dira-t-on, n'avez-vous pas aimé le surréalisme ? Mais oui : amours de jeunesse, amours ancillaires. D'ailleurs une récente enquête donne aux petits jeunes gens l'autorisation d'aimer même la femme d'un gendarme.

Ou la femme d'un curé. Car on pense bien que dans l'affaire le flic rejoint le curé : le frère Breton qui fait accommoder le prêtre à la sauce moutarde ne parle plus qu'en chaire. Il est plein de mandarin curaçao, sait ce qu'on peut tirer des femmes, mais il impose l'ascétisme. Il vomit sur les soutanes noires : c'est qu'il en veut une blanche. Plus de Dieu : vive le Diable ! - L'histoire est pleine de ces catéchismes et de ces schismes. L'Eglise est, Diable merci, comme dit l'autre, assez intelligente pour savoir qu'à la fin on sable l'eau bénite ensemble.

Ces canailleries et ces mômeries ne trompent pas le parti communiste dans lequel le frère Breton se glissa pour les fins que l'on sait. Devenu gazier, Breton en crève de rancune. Faux frère et faux communiste, faux révolutionnaire mais vrai cabotin, gare à la guillotine, que dis-je, on ne guillotine pas les cadavres.

En effet, j'avais cru qu'André Breton était un homme, ce n'est qu'un tétard de bénitier, un modeste agent des moeurs, un petit diablotin.

Et encore, littérature, ô poison, j'exagère : ce n'est plus qu'un littérateur crevé. Il appartient à l'histoire, un jour on fera une enquête à son sujet.

En attendant, et pour finir, une croix sur son souvenir.

Hélas, je ne reverrai plus l'illustre Palotin du monde occidental, celui qui me faisait rire !

De son vivant, il écrivait, pour abréger le temps, disait-il, pour trouver des hommes et, lorsque par hasard il en trouvait, il avait atrocement peur et, leur faisant le coup de l'amitié bouleversante, il guettait le moment où il pourrait les salir.

Un jour il crut voir passer en rêve un Vaisseau-Fantôme et sentit les galons du capitaine Bordure lui pousser sur la tête, il se regarda sérieusement dans la glace et se trouva beau.

Ce fut la fin, il devint bègue du coeur et confondit tout, le désespoir et le mal de foie, la Bible et les chants de Maldoror, Dieu et Dieu, l'encre et le foutre, les barricades et le divan de Mme Sabatier, le marquis de Sade et Jean Lorrain, la Révolution Russe et la révolution surréaliste (1).

(1) Encore... et toujours la plus scandaleuse du monde.

Pion lyrique, il distribua des diplômes aux grands amoureux, des jours d'indulgences aux débutants en désespoir et se lamenta sur la grande pitié des poètes de France.

« Est-il vrai, écrivait-il, que les Patries veulent le plus tôt possible le sang de leurs grands hommes ? »

Excellent musicien, il joua pendant un certain temps du luth de classe sous les fenêtres du Parti Communiste, reçut des briques sur la tête, et repartit, déçu, aigri, maîtrechanter dans les cours d'amour.

Il ne pouvait pas jouer sans tricher, il trichait d'ailleurs très mal et cachait des boules de billard dans ses manches ; quand elles tombaient par terre avec un bruit désagréable devant ses fidèles très gênés, il disait que c'était de l'humour.

C'était un grand honnête homme, il mettait parfois sa toque de juge par-dessus son képi, et faisait de la Morale ou de la critique d'art, mais il cachait difficilement les cicatrices que lui avait laissées le croc à phynances de la peinture moderne.

Un jour il criait contre les prêtres, le lendemain il se croyait évêque ou pape en Avignon, prenait un billet pour aller voir et revenait quelques jours après plus révolutionnaire que jamais et pleurait bientôt de grosses larmes de rage le 1er mai parce qu'il n'avait pas trouvé de taxi pour traverser la place Blanche.

Il était aussi très douillet : pour une coupure de presse il gardait la chambre huit jours et il crachait, il crachait partout, par terre, sur ses amis, sur les femmes de ses amis. Et ses amis souvent le laissaient faire, trop grands amoureux pour protester. Il crachait aussi sur Poe ou sur Dufayel. Il n'était pas très fixé, il crachait sur le dîner qui n'était pas prêt à l'heure, il piquait des colères épouvantables à la vue d'une boîte de sardines, il était lugubrement cocasse, pénible à voir mais toujours très digne.

Parfois la bêtise lui couvrait le visage. Il s'en doutait car il était rusé et se planquait alors derrière les majuscules Amour, Révolution, Poésie, Pureté. Son enfant de choeur, Jean Genbach, son petit défroqué en qui il avait mis toutes ses complaisances, agitait la sonnette et beaucoup baissaient la tête, mais quelques-uns regardaient et voyaient, derrière le tabernacle, Breton-Fregoli ajuster sa barbe de Christ, occulte.

C'était la grande rigolade !

Hélas, le contrôleur du Palais des Mirages, le perceur de tickets, le gros Inquisiteur, le Déroulède du rêve n'est plus, n'en parlons plus.

DÉDÉ

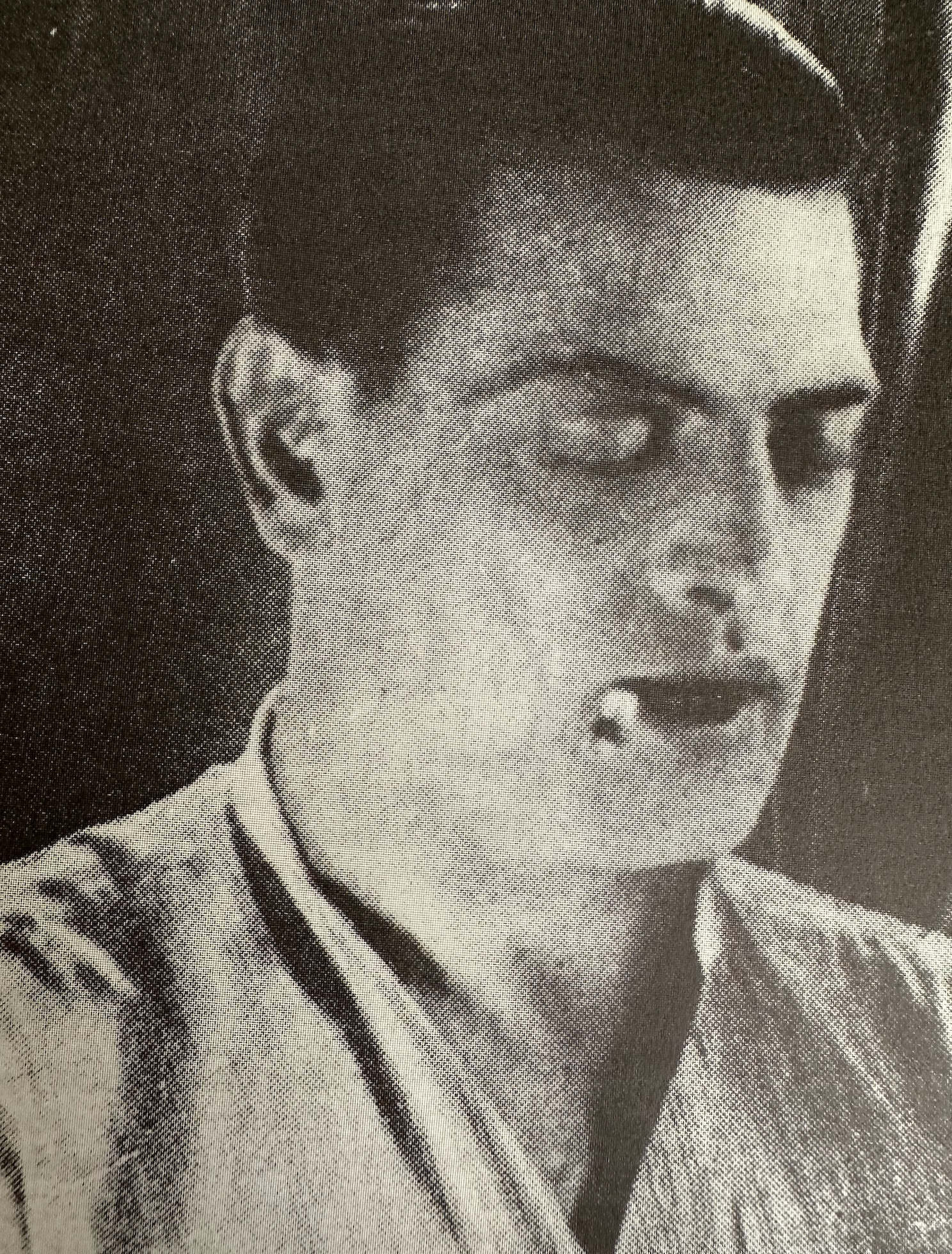

André Breton

le doigt dans le trou du cul

signa un pacte avec le diable

le doigt dans le trou du cul

le diable lui fit faire un beau complet veston

dans la toute délicieuse étoffe véritablement sucrée

du cinéma parlant

le doigt dans le trou du cul

Et très content de lui le pohète

construisait une petite barricade de fleurs

le doigt dans le trou du cul

Mais fatigué de transporter des roses

il suppliait l'air morose

« Uranus ! Uranus

Prête ton anus »

Moralité

Non ! non ! la poésie n'est pas morte ! Les chants désespérés sont toujours les plus beaux et ousqu'y a de la gêne y a pas d'humour pour les petits oiseaux.

MORALEMENT, PUER...

Isidore Ducasse

Qu'il parfume en paix les gracieuses ténèbres qu'il aimait tant. Qu'il champignonne.

Sa mort, comme celle de la fine fleur du surréalisme, ne surprendra pas ceux qui sérieusement, positivement, s'adonnent aux sciences occultes. L'infortuné n'avait-il pas trahi ? N'était-il pas allé jusqu'à divulguer le plus élémentaire des saints arcanes ? Jobard sinistre, à peine initié, il claironne le mystère intangible de sa naissance, il publie en caractères italiques les révélations du commandant Choisnard et le monde entier apprend qu'il fut conçu entre 1896 et 1898, dans la période de la conjonction d'Uranus avec Saturne, et que de cette conjonction naquit aussi une école nouvelle en fait de science. Et il poursuit la citation quitte à forcer la révélation, quitte à pousser l'évidence jusqu'à s'identifier lui-même à la prophétie : « Cet aspect planétaire, crie-t-il, placé en bon endroit dans un horoscope, pourrait correspondre à l'étoffe d'un homme doué de réflexion, de sagacité et d'indépendance, capable d'être un investigateur de premier ordre. »

Pourquoi le malheureux n'a-t-il pas médité sur le huitième signe de l'alphabet hébreu ? Ah ! si le silence eût été fidèlement gardé, on n'aurait pas crucifié l'initiateur avant la fin de son oeuvre ! Mais pouvait-il ignorer le grand symbole silencieux de Prométhée ? Ne savait-il pas que tous les mages qui ont divulgué leurs oeuvres sont morts de mort violente, et que plusieurs ont été réduits au suicide, comme Cardan, Schroeppfer, Cagliostro et tant d'autres...

Que deviendra donc dès 1930 cette école nouvelle en fait de science ? Ce surréalisme, qui l'OCCULTERA ?

Et qu'est devenu aujourd'hui cet investigateur de premier ordre ? Hélas ! une larve menacée par le feu et la pointe des épées, une ombre lamentable que compisse chaque soir Astaroth et que sodomise perpétuellement Rosamasa ! Encore le glaviot retombant sur le nez ! Encore un coup du boomerang magique ! Et passez-moi la truelle du franc-maçon que je lui rebouche le chancre.

Trêve de conneries, le bonhomme valait mieux. Ce fut un personnage, un aventurier honnête, un poète qui marchandait, un hiérarchisant, un ami. Il se parait de la défroque de Renan et de la blouse de Baudelaire. « J'écris bien », disait-il. Il écrivait comme un capitaine, comme un curé, comme un greffier. « Greffier, parlez ma langue maternelle », disait-il aussi et il y réussissait lui-même.

Il greffait. Il greffait son style de réactionnaire et de bigot sur des idées subversives. Curieux résultat qui ne manquait pas d'épater les petits bourgeois, les petits industriels, les petits commerçants, les boutonneux de séminaires et les cardiaques des écoles primaires supérieures. Il insultait en diagonale et saluait de face, le chapeau bas, à angle droit. Il faudra recueillir, et publier un jour, sa correspondance. Elle en vaut la peine. Qu'en disent MM. Edmond Jaloux, Paul Morand, Paul Valéry, Jean Cocteau, etc. ?

Il escroquait. Certaines de ses métaphores sont des escroqueries cousues de fil « Au Patriote » :

« Ce n'est pas la folie qui nous forcera à laisser en berne le drapeau de l'imagination. »

« Des hommes comme Chirico prenaient alors figure de sentinelles sur la route à perte de vue des Qui-vive. » (!)

« Braquer sur l'engeance des premiers devoirs l'arme à longue portée du cynisme sexuel... »

« Le drapeau de la déconfiture. »

D'autres, dans le genre Bridoison, sont cousues de fil à la patte :

« Le rêve est-il moins lourd de sanctions... »

« La morale s'arroge le droit... »

« Faire justice, tranchons-en, j'incrimine, etc., etc. ... »

« Le procès de l'attitude surréaliste demande à être instruit » (Tu parles !).

En voici une autre, tissée directement du rouet d'Omphale, et qui, si je puis dire, est une perle : « Nous ne sommes guère des travailleurs ; c'est presque toujours nous embarrasser fort que de nous poser la question d'usage : « Travaillez-vous en ce moment ? » (Peut-on dire qu'Hercule, que Christophe Colomb, que Newton travaillaient ? ») (sic).

Qu'on relise attentivement les oeuvres de ce végétarien, on y prendra sa rigolade.

Quel lecteur de « La Révolution surréaliste », quel soldat de la « Guerre au travail », quel intellectuel de la « Dernière grève », composera, pour les Anas de la N.R.F., un « Esprit d'André Breton » ? Quelque chose dans le genre de :

« Que l'esprit se propose même passagèrement de tels motifs, je ne suis pas d'humeur à l'admettre. »

« Holà ! j'en suis à la psychologie, sujet sur lequel je n'aurai garde de plaisanter. »

« Faites-moi l'honneur de me croire. »

« Que les rieurs me pardonnent. »

« On décrit un porc et c'est tout. Dieu qu'on ne décrit pas est un porc. » (sic).

« Je demande que l'on tienne pour un crétin celui qui se refuserait encore à voir un cheval galoper sur une tomate. » (L'auteur souligne voir, c'est moi qui souligne encore.)

Il escroqua les morts et les vivants. Cet ennemi de la tradition (qu'il aurait voulu faire croire) fit entrer dans la baraque surréaliste tout un peuple incohérent allant de Swift à Raymond Roussel en passant par Poe qui, dit-il, est surréaliste dans l'aventure (policière sans doute. Crachons en passant sur Edgar Poe) (1), par Nouveau qui l'est dans le baiser (dans le baiser !), par Fargue qui l'est dans l'atmosphère (dans l'atmosphère !), par Reverdy qui l'est, paraît-il, chez lui ! Il y a de quoi se tordre - n'oublions pas de mentionner aussi que Hugo est surréaliste quand il n'est pas bête et que Saint-John Perse l'est... à distance - et de quoi pleurer sur la définition même du surréalisme, bêtifiante proposition de dictionnaire, rédigée dans un langage pseudo-scientifique, patagogie qui ne veut rien devoir à personne, et comme elle a raison, sauf aux récréatives et comiques proses de Poisson soluble, définition qui vous a de petits airs psychopathiques et prétentieux qui en font un modèle d'escroquerie à l'épate.

Il pratiqua sur une vaste échelle l'escroquerie à l'amitié. Pour faire mousser ses lubies, ses poèmes, ses berlues, ses tableaux, pour acheter ou pour vendre, il ne recula devant aucune compromission. Tantôt Tartuffe, tantôt Gribouille, toujours Catherine de Médicis.

(1) Cf. Deuxième manifeste du Surréalisme.

Je ne connais pas de gens dont il n'ait dit le plus grand mal. Il en disait aussi le plus grand bien. A dire vrai, il ne sut jamais se faire une opinion tant il était couard, envieux, avide, jobard et minable. Savait-il au juste ce qu'il voulait ? Tantôt il voulait se battre en duel, tantôt il n'y tenait plus. Car il avait la crainte de l'honnête homme, celle d'être carencé. Il eût pu l'être, hélas !

De même, pour la police. L'aimait-il ? La haïssait-il ? On ne sait. Un jour, il embouteilla de flics la rue Bonaparte. Non pas pour protéger ses chers tableaux, mais par humour probablement. Un autre jour, en parfait agent provocateur, il l'attira sur ses amis et s'en fut en la maudissant. Par humour aussi, sans aucun doute. Non, il n'aimait pas la police, mais d'une façon ou d'une autre, elle le servait.

Quant à ses idées, je ne crois pas que personne les ait jamais prises au sérieux, sauf quelques critiques complaisants qu'il flagornait, quelques potaches sur le retour, et quelques femmes en couches en mal de monstres.

Quoi qu'il en soit, « la chose » est accomplie et n'est plus à notre disposition.

LE BOUQUET SANS FLEURS

Le cadavre d'André Breton me dégoûte parce que c'est le cadavre de quelqu'un qui a toujours vécu lui-même sur des cadavres. La mort accidentelle de Vaché (travestie en « homicide volontaire » pour donner à cet épisode, très simple et d'autant plus frappant, une allure romantique dont la littérature pût tirer parti), le récent suicide de Rigaut (uniquement employé à des fins de plate polémique contre Drieu La Rochelle ; et comme si, par ailleurs, tout le monde ne savait pas ce que Rigaut pensait de Breton !), l'internement de Nadja dans une maison d'aliénés (tandis que celui qui normalement aurait dû la défendre sirote tranquillement un apéritif dans un quelconque café), autant de drames dont l'esthète du 42 rue Fontaine aura su profiter, pour s'infuser une vitalité qu'il n'avait sans doute que très momentanément possédée.

Ni le culte religieux voué à Lautréamont, ni l'érudition de cours du soir, ni les déclarations toutes verbales à la louange de la révolution (ce dont la révolution se fout bien !), ni les finasseries paysannes au moyen desquelles notre Machiavel montmartrois espérait confondre quelques-uns, n'empêcheront, le temps suivant son cours, ce Provocateur pourrissant de se décomposer dialectiquement (ceci pour employer son vieux vocabulaire), lui qui toujours contint, plus particulièrement encore que toute autre chose, les germes de sa propre déchéance, dissolution prosaïque et lugubre qui n'a rien de commun avec ce qu'il aurait aimé être, une mythologique destruction...

LETTRE

Messieurs,

J'ai connu quelques-uns d'entre vous, il y a déjà pas mal d'années, dans un château surréaliste où M. Breton, hôte généreux, nous avait tous invités et qu'il « voyait dans un site agreste, non loin de Paris » (1). Nous y étions véritablement gâtés, mais cela ne lui revenait pas trop cher, non plus. A ce compte, je ne me serais pas refusé le rôle d'hôte. Malheureusement, ce château par lequel M. Breton, qui n'aime ni les voyages ni la solitude, avait tenu à rapprocher l'Espagne de Paris, n'était qu'une création poétique ; et avec cette même facilité toute surréaliste avec laquelle il se prenait alors pour un hôte fastueux, M. Breton devait plus tard s'ériger en ennemi des lois, en immolateur de la Patrie, et en massacreur des idoles. On verra plus loin comment son courage était tissé de la même illusion surréaliste que sa générosité et comment sa sincérité, exprimée avec une éloquence laborieuse, n'était que la faconde d'un charlatan lyrique.

M. Breton mettait alors toute sa confiance en vous, pour illustrer une nouvelle méthode poétique que quelques-uns lui avaient donné l'occasion d'inventer, méthode que lui-même mettait plus de talent à expliquer qu'à appliquer. Ceci mis à part, il n'était alors, au point de vue social et politique, qu'un quelconque anarchiste sentimental.

La Révolution surréaliste affectait un grand mépris pour la révolution russe. Il finit cependant par s'impatienter de l'étroitesse du champ d'action sur lequel s'obstinaient ses velléités de révolte et découvrit le communisme.

Le communisme avait cela de bon qu'il offrait un champ d'activité moins dangereux que l'anarchie, laquelle, si elle veut être active, nécessite la violence immédiate ; avec le communisme, au contraire, on aurait la ressource des discours dans les cellules, des intrigues, des rivalités, une belle situation dans l'avenir, peut-être, conforme au goût d'autorité et de violence de l'inventeur de l'écriture automatique, et par-dessus tout, une masse de plusieurs milliers d'hommes pour partager les périls. A la bonne heure, on ne serait plus seul.

Il s'agissait de rattacher dès maintenant, par un lien idéologique, le communisme au surréalisme et de faire du premier une annexe du second. Embrassant le communisme, M. Breton voulait paraître le tirer logiquement de son esprit. On se précipita chez le libraire. On se mit à la lecture du Capital dont on avait déjà entendu parler. On produisit des phrases de Hegel et de Feuerbach. Derrière un paravent de fumée philosophique, on accoutra le surréalisme d'une robe rouge. Hegel était dur à lire, mais enfin Croce n'en avait-il pas fait une excellente étude ? On puisa des arguments dans Hegel-Croce. Ainsi, avec de la philosophie diluée dans du Mandarin, on fit une sorte de ciment idéologique dont on masqua cette solution de continuité un peu trop visible qui subsistait entre le système surréaliste et le matérialisme historique.

(1) Manifeste du Surréalisme (le premier) : « Pour aujourd'hui, je pense à un château dont la moitié n'est pas forcément en ruines..., etc. »

Dès lors, il devint obligatoire que les ci-devant surréalistes, franchissant le nouveau stade d'évolution, se retrouvassent communistes.

Il faut croire que les arguments présentés par le poète-philosophe n'étaient pas, pour tous les esprits, dépourvus de vigueur, car la même semaine, si ce n'est la même nuit, une vingtaine de surréalistes, ayant fait leur examen de conscience, découvrirent tous ensemble et sans la moindre hésitation qu'ils étaient subitement devenus communistes. Très sincères communistes, profondément communistes. Ce fut la nuit du 4 août surréaliste. On avait subitement reçu la grâce. On marcha au Parti en chantant l'Internationale.

Pourtant, dans le second manifeste du surréalisme, M. Breton écrit : « L'acte surréaliste le plus simple consiste, revolvers aux poings, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu'on peut, dans la foule ».

(M. Breton ferait mieux de dire : consisterait, et admirez ce pluriel de revolvers et de poings ; il en aurait au moins quatre). En effet, qu'il est simple, cet acte ! Et quel dommage que nos surréalistes soient si compliqués ! Mais en outre, ici, l'action surréaliste ne me semble guère compatible avec l'action communiste. Le vieil anarchiste montmartrois reparaît sous le doctrinaire communiste et lui souffle le plus flagrant acte d'indiscipline qui puisse se commettre vis-à-vis du parti ; le plus vain et le plus dangereux.

Est-ce par de telles bouffonnes affirmations que M. Breton espère se rallier « les êtres jeunes, purs, qui refusent le pli, dans les lycées, dans les ateliers même (sic), dans la rue, dans les séminaires et dans les casernes » ? Il y a tout lieu de croire que les jeunes communistes des casernes et des ateliers trouveront mieux à qui s'adresser ; ils n'ont pas de leçons à prendre de M. Breton. Leur expérience a été plus sincère, plus profonde, mais aussi plus amère. Ce sont eux qui sont allés et qui iront en prison pour des idées exposées dans un style moins orgueilleusement éloquent que celui du manifeste, mais plus efficace, et pour des actions hors du champ desquelles M. Breton se croit cependant « hors la loi ». Celui-ci veut nous faire croire que les portes menaçantes des prisons sont perpétuellement ouvertes derrière lui et le cabotin joue son rôle grandiloquent devant ce décor, mais nous savons qu'il est en carton comme les monstres wagnériens.

« A un degré d'expression près : l'action, nous sommes hors la loi », clame-t-il, en effet, sur ce ton de vantardise et d'impudeur qui lui est particulier. Et en effet, que pèse l'action auprès d'un petit écrit révolutionnaire distribué uniquement dans un cercle restreint d'intellectuels ? Qu'est-ce que l'action ? Ce degré, ce cheveu.

Hors la loi, M. Breton, vous voulez rire ! Vous savez à quelles limites on peut atteindre ; jusqu'où l'on peut se permettre d'aller. Quant à la loi, les gens de votre bord savent de temps à autre s'en servir, ne serait-ce que pour envoyer du papier timbré.

Ces déclamations, ces manifestes, ces réunions, voilà pourtant à quel piteux aveu elles devaient conduire, et le poète révolutionnaire devait, abandonnant sa morgue provocante, se retrancher derrière Panaït Istrati - car il n'aime pas la solitude - pour le formuler : « Une position révolutionnaire peut être définie, qui n'implique pas, pour les gens dont les facultés employables sont d'une autre sorte, l'attitude et la vie de militant ». Ici, le compte rendu d'une réunion de ces messieurs rapportant le discours de son président rappelle : « Il s'en réfère aux déclarations de Panaït Istrati publiées dans le numéro du 23 février dernier des Nouvelles littéraires... » et finalement conclut : « de la part d'Istrati, comme le montre bien le contexte, il ne s'agit pas de l'affirmation individuelle et platonique d'un état d'esprit de révolte et d'une sympathie indistincte à l'égard des révoltés, mais bien d'un espoir absolu dans la révolution sociale, d'une confiance absolue dans les droits, et dans la force pour les imposer, du prolétariat. Breton demande si chacun partage absolument cet espoir. (Oui, à l'unanimité.) » (Variétés, juin 1929).

Ainsi, mouche du coche communiste, M. Breton ne mettra pas la main à la pâte ; il a des mains trop fines pour ce levain sanglant ; il n'est plus finalement, après tant de clameurs, de réunions, de raisonnements et d'excommunications, qu'un vulgaire « sympathisant ».

En dehors de son « activité communiste », M. Breton a depuis longtemps « intenté un procès » aux idées de patrie, de famille et de religion. Heureusement qu'au cours de ce « procès », des accusateurs plus habiles que lui ont pris la parole. Mais pour ce qui est de vos serments publics (« je jure de ne jamais reporter l'uniforme français »), il fallait, M. Breton, rendre cet uniforme du temps que vous aviez à le porter encore. Ces bravades, tel qu'on vous connaît, ne font que montrer votre optimisme quant à toute possibilité d'une guerre et combien vous êtes certain de n'avoir plus à l'endosser. En temps de paix, vous n'êtes plus mobilisable, vous le savez. D'ailleurs, en toute circonstance imprévue, vous n'en êtes pas à un serment près. Votre collègue Eluard avait écrit « son dernier livre », il y a sept ans, et juré, avec menaces de brûler la cervelle à quiconque s'opposerait à ce départ, de se retirer définitivement en quelque Océanie, comme Gauguin dont il lisait alors la correspondance. Vous avez tous des façons de revenir qui font qu'on n'aime guère vous voir partir.

Quant à la famille, laissez-moi rire, quoique ici, tout de même, l'hypocrisie passe les bornes. Je n'userai pas, à sa manière, de certains arguments que la prétention de M. Breton à « vivre dans une maison de verre » me permettrait cependant d'employer. Je dirai seulement que, quand il s'attaque à la famille, M. Breton ne parle sans doute que des familles pauvres.

Voici l'homme qui vient aujourd'hui vous reprocher votre abandon, des lâchetés, des malhonnêtetés et des compromissions. Je voudrais que le pouvoir vous soit donné de l'exiler dans une sous-préfecture : c'est un homme qui a horriblement peur de la solitude. Jamais poète ne montra tant d'effroi à se trouver en face de lui-même : là il s'ennuie et il se dégoûte. Dans son exil, il ferait le raccolage des élèves de l'école du soir. Je souffre pour lui que vous l'enterriez tout seul ; comment va-t-il faire pour se traîner contre un autre cadavre, avant de pouvoir converser avec ses vers ? Mais n'est-ce pas, autour des tables de café, ce qu'il a déjà entrepris ?

QUESTIONS DE PERSONNES

A l'occasion de l'utilisation de sa mort à des fins surréalistes, je tiens à rapporter une phrase que Jacques Rigaut prononça devant moi il y a un an : « ... C'est entendu, André Breton parle admirablement de l'amour, mais dans la vie c'est un personnage de Courteline. » M. André Breton fera à son « ami terriblement irréprochable » (ainsi m'a-t-il qualifié dans une dédicace), l'honneur de croire à l'authenticité de ce propos.

THOMAS L'IMPOSTEUR

Les hommes de l'avenir, si le coeur leur dit encore de faire tourner les tables, verront parfois se dresser, hors des reliefs de gâteaux, de sauces figées et de viandes faisandées, un fantôme visqueux qui dira :

« Je puis vous dire honnêtement, aujourd'hui, de m'écouter.

Jadis j'ai menti, j'ai trompé mes amis, j'ai escroqué au sentiment, j'ai pratiqué le vol à l'esbrouffe de l'affection et de l'estime.

Vous avez deviné que j'étais André Breton.

Je me suis repu de la viande des cadavres : Vaché, Rigaut et Nadja que je disais aimer. Crevel, sur la mort de qui je comptais bien pour me servir, m'a enterré de ses propres mains et a fienté, avec justice et tranquillité, sur ma charogne et ma mémoire.

Je haïssais la pédérastie car je n'étais qu'un gros truqueur.

Je me croyais Dieu.

En attendant de composer mon propre credo, je dressais une nouvelle idole, celle de Lautréamont !

Mais il me foudroya lui-même et les jeunes hommes, révoltés contre la divinité, le remirent au noble rang des hommes et me fessèrent honteusement.

Je devenais gâteux. J'écrivais des phrases imbéciles comme celle-ci :

« Depuis lors Desnos, grandement desservi dans ce domaine par les puissances mêmes qui l'avaient quelque temps soulevé et dont il paraît ignorer encore qu'elles étaient les puissances de ténèbres, s'avisa malheureusement d'agir sur le plan réel où il n'était qu'un homme plus seul et plus pauvre qu'un autre, comme ceux qui ont vu, je dis : vu, ce que les autres craignent de voir et qui, plutôt qu'à vivre ce qui est, sont condamnés à vivre ce qui « fut » et ce qui « sera ». »

Au comble de la vanité, j'en arrivai à cracher sur le fantôme d'Edgar Poe sous un prétexte inventé.

Ce crachat retomba sur ma figure sous forme de pluie de feu. Je l'avais qualifié de policier et le policier, c'était moi.

Je simulai tout : l'amour, la poésie, le goût de la révolution...

Je dispensais ma propre pourriture et mon meilleur ami, mon semblable, mon frère, j'ai dit Jean Cocteau, m'aidait à tout châtrer, à tout entraver, à tout stériliser. Je fis mine de me consacrer à l'occultisme : ce fut une belle rigolade chez les puissances de ténèbres.

C'est pour cela que mon fantôme assume l'apparence d'un clown.

J'eus un ami sincère : Robert Desnos. Je le trompai. Je lui mentis, je lui donnai faussement ma parole d'honneur.

Fort de ma crapulerie, j'eus l'audace de lui demander pardon. Car j'étais un jésuite de première force. Mais tant d'impudence me perdit et ce sincère mais orgueilleux ami m'abandonna et démasqua mon âme de limace.

Je vivais grassement cependant. La vente des tableaux alimentait l'écuelle à chien dans laquelle je prenais mes repas. »

Voilà ce que dira le fantôme puant d'André Breton.

Et la dernière vanité de ce fantôme sera de puer éternellement parmi les puanteurs du paradis promis à la prochaine et sûre conversion du faisan André Breton.

Ecrit à Paris avec la joie certaine d'accomplir une tâche indispensable.

LA MARSEILLAISE

Karl Marx

Il y a des hommes qui « tiennent le coup », d'autres non.

De même que La Marseillaise, qui fut dans son temps un symbole de la vie, est aujourd'hui le chant des asticots, ainsi meurent certains hommes. Parce qu'ils chantent toujours les mêmes couplets, ces fantômes se croient encore en vie.

Parmi les nombreuses préoccupations, poétiques, morales, gastronomiques, politiques, littéraires, amoureuses, philosophiques, casuistiques, artistiques, etc., qui ont plus ou moins retenu André Breton, simultanément ou successivement, on peut en démêler une, dominante, la seule à laquelle il fut toujours fidèle : hausser le ton. Il ne faut pas chercher ailleurs la signification de son goût pour Lautréamont, ce Lautréamont si commode qui échappe à toute connaissance de quelque côté qu'on veuille le considérer, si ce n'est d'un seul : celui du ton.

Mais qui crie à tue-tête est le premier assourdi.

Or, une fois éteint le feu qui avait déclenché cette hausse de ton, comme il fallait, par principe, continuer à hausser perpétuellement ledit ton, celui-ci, par un phénomène bien connu, de moyen qu'il était, est devenu son propre but. D'ailleurs, André Breton a trouvé expédient de faire servir à quelque chose ce ton désaffecté ; en l'espèce, à magnifier ses petites affaires personnelles et ses appétits les plus ordinaires, voire les plus malpropres, qui, pour être réels, soyons-en persuadés, n'avaient pas besoin de se parer des dehors d'une sainte fureur. Il est vrai que quand on a passé toute sa jeunesse à essayer de se faire passer pour une bombe, il est fâcheux, pour sa bonne renommée, de ne pouvoir exploser, étant vide. Aussi est-il indiqué de tirer force pétards : cela fait un feu d'artifice très seyant et cela impressionne toujours un peu les âmes naïves.

Il est très intéressant de constater avec quelle simplicité André Breton sait concilier les exigences du ton qu'il s'est engagé à soutenir avec celles de sa lâcheté et de sa poltronnerie ou avec les avantages d'une vie confortable : considérons, d'une part, la Révolution et, d'autre part, un plat de pieds de moutons sauce poulette. S'il se trouve qu'André Breton aime les pieds de mouton sauce poulette, vous verrez immédiatement ceux-ci sacrés révolutionnaires. Notez bien que je ne doute pas que les p.d.m.s.p. puissent exercer sur l'esprit d'André Breton le plus heureux pouvoir d'exaltation ; c'est fort possible. Mais ce qui me paraît contestable, c'est le pied d'égalité sur lequel sont traitées de pareilles valeurs et les valeurs marxistes, par exemple (Cf. La Révolution surréaliste, n° 12, passim.). Car il règne dans l'esprit d'André Breton une singulière confusion entre la Mangeaille, Marx, l'Hamour, la Dialectique, etc. Mais ne nous y trompons pas ; cette confusion se trouve, comme par hasard, convenir à merveille pour montrer à la postérité la grandeur morale d'André Breton et la noire infamie des gens qui ne lui reviennent pas. Si vous avez une calomnie quelconque à faire passer, mêlez-y le nom de Marx ou de Hegel : vous verrez quelle allure ça vous a ! André Breton aime aussi beaucoup se faire le grand prêtre de la « morale ». Seulement, comme je lui faisais part, il y a quelques mois, des bizarreries que me semblait comporter sa conduite à ce point de vue précis, il s'empressa de tout rejeter sur le compte du « lyrisme ». Comme on voit, cette petite tentative d'escroquerie au génie est assez simple.

Et maintenant qu'André Breton a acquis à ses propres yeux et à quelques autres, à vrai dire châssieux, la réputation d'homme irréductible, son rôle est simple à tenir : il lui suffit d'achever de se décomposer en envoyant de temps à autre une circulaire afin que chacun sache qu'il est toujours irréductible.

Et ainsi, il aura une bonne place d'irréductible dans les manuels d'histoire littéraire et, qui sait, une subvention du gouvernement : la société actuelle a grand besoin d'irréductibles de cette sorte.

Allons, il a fait son temps. Il est bon à jeter.

LE LION CHÂTRÉ

Je n'ai pas grand'chose à dire sur la personne d'André Breton que je ne connais guère. Je ne m'intéressais pas à ses rapports de police. Je regrette seulement qu'il ait si longtemps encombré le pavé avec ses idioties abrutissantes.

Que la religion crève avec cette vieille vessie religieuse.

Cela vaudrait la peine, cependant, de conserver le souvenir de ce gros abcès de phraséologie cléricale, ne serait-ce que pour dégoûter les jeunes gens de se châtrer dans des rêves.

Un homme qui a du respect plein la bouche n'est pas un homme mais un boeuf, un prêtre ou encore, un représentant d'une espèce innommable, animal à grande tignasse et tête à crachats, le Lion châtré.

Il reste donc la fameuse question du surréalisme, religion nouvelle vouée, en dépit des apparences, à un vague succès.

Personne ne doute en effet que les conditions élémentaires du succès religieux ne soient réunies par la religion surréaliste, le « mystère » touchant les dogmes allant aujourd'hui jusqu'à l'occultation, l'« hypocrisie » touchant les personnes atteignant, dans un manifeste aussi grandiloquent, aussi faux qu'un catafalque, une impudeur grossière.

Il me paraît d'ailleurs nécessaire de ne laisser aucune ambiguïté dans cette manière de présenter les choses. Je ne parle pas de religion surréaliste uniquement pour exprimer un dégoût insurmontable mais bien par souci d'exactitude, pour des raisons en quelque sorte techniques.

Je suppose qu'il est idiot de parler de violence en escroquant un semblant de violence à l'obscurité. Il est possible sans aucun doute de sauvegarder la plus grossière virilité et de s'opposer aux veuleries comme aux oppressions bourgeoises en utilisant des procédés techniques. L'abominable conscience qu'a n'importe quel être humain d'une castration mentale à peu de choses près inévitable se traduit dans les conditions normales en activité religieuse, car ledit être humain, pour fuir devant un danger grotesque et garder cependant le goût d'exister, transpose son activité dans le domaine mythique. Comme il recouvre de cette façon une fausse liberté, il n'éprouve plus de difficultés à figurer des êtres virils, qui ne sont que des ombres, et, par la suite, à confondre lâchement sa vie avec une ombre, mais tout le monde sait aujourd'hui que la liquidation de la société moderne ne tournera pas en eau comme cela s'est produit à la fin de la période romaine avec le christianisme. A l'exception d'esthètes peu ragoûtants, personne ne veut plus s'enterrer dans une contemplation aveugle et idiote, personne ne veut d'une liberté mythique.

Etonné de voir que cette liquidation se passait uniquement sur le plan politique, se traduisait uniquement par des mouvements révolutionnaires, le surréalisme a cherché, avec l'inconscient obstructionnisme et la fourberie poétique du cadavérique Breton, à se faufiler comme il pouvait dans les fourgons du communisme. La manoeuvre ayant échoué, le même Breton en est réduit à dissimuler son entreprise religieuse sous une pauvre phraséologie révolutionnaire. Mais l'attitude révolutionnaire d'un Breton pourrait-elle passer pour autre chose qu'une escroquerie ?

Un faux bonhomme qui a crevé d'ennui dans ses absurdes « terres de trésor », ça c'est bon pour religion, ça c'est bon pour petits châtrés, pour petits poètes, pour petits mystiques-roquets. Mais on ne renverse rien avec une grosse gidouille molle, avec un paquet-bibliothèque de rêves.

UN BON DÉBARRAS

Ce boeuf n'était qu'une grenouille, ou plutôt un moustique. Il s'est dit révolutionnaire et poète. L'un portant l'autre. Il a joué la violence. Comme un provocateur. Il est allé jusqu'à glisser dans la poche de ses anciens amis, qui l'avaient plaqué depuis longtemps, écoeurés par ses manoeuvres de vieux filou, le traditionnel paquet de cocaïne ou le revolver, pièces à conviction (Voir les révélations du deuxième manifeste du surréalisme).

C'était l'intègre Breton, le farouche révolutionnaire, le sévère moraliste. Eh oui, un joli coco !

C'est lui qui envoyait les copains aux ballets russes crier « Vive les Soviets ! » et qui, le lendemain, recevait à bras ouverts, à la Galerie surréaliste, Serge de Diaghilew venu y acheter des tableaux.

Il habitait une maison de verre, disait-il. Cassons les carreaux et découvrons le cercueil plombé dans lequel il allait faire ses petites ordures.

Ce révolutionnaire était gonflé de paroles : ... même devant les idées que nous sommes sûrs de ne pas partager avec les autres et dont nous savons qu'à un degré d'expression près - l'action - elles nous mettent hors la loi... Voilà ce qu'il écrivait en septembre 1926. Il parlait pour lui. Cette vieille peau de tambour a toujours été à un degré près de la vie. Il a cru que vendre des fétiches nègres était une besogne subversive. Il amassait ainsi une coquette fortune et au moment même qu'il adhérait au Parti Communiste, on l'a vu faire le beau au casino de Biarritz.

Il a parlé du marxisme. Besogne de curé. C'était une nouvelle manière de vendre des tableaux qu'il déclarait « subversifs » (pour lui, tout était subversif). Ayant entrevu là un bénéfice important, il a écrit un livre moral : Le Surréalisme et la peinture. Chantage. C'était l'époque de la Galerie surréaliste. Il y défend les peintres qu'il y vendait. (Ainsi, il oublie Klee). A remarquer que la plupart des tableaux reproduits dans ce livre appartenaient à M. Breton.

Un fameux marxiste que ce Breton-là. Un marxiste qui joue au poker avec le sâr Péladan et qui par ailleurs déclare : « Nous sommes de coeur avec le comte Herrman de Kayserling, sur la voie d'une métaphysique monotone : Elle ne parle jamais que de l'être un ou Dieu, l'âme et le monde se rejoignent, de l'un qui est l'essence la plus profonde de toute multiplicité. Elle aussi n'est qu'intensité pure ; elle ne vise que la vie même, cet in-objectif d'où jaillissent les objets comme des incidents. »

Esthète de basse-cour, cet animal à sang froid n'a jamais apporté en toutes choses que la plus noire confusion. Marxiste comme il est hégélien (à travers Benedetto Croce), comme il est poète, comme il est marchand de tableaux. Il s'est cru un génie parce que les voyantes le lui ont dit. Maintenant il est hors d'atteinte, tellement intègre... Moi, je m'en fous. Mais qu'il ne vienne pas plus longtemps emmerder le monde, avec ses prétentions ridicules. Ce noble coeur n'est qu'une larve plus pourrie que le dernier des petits-bourgeois. Dernier héritier de la déliquescence symboliste, laissons-le croupir dans son bourbier.

Quant à la littérature bretonienne, personnellement je ne m'y intéresse plus, mais je ferai remarquer qu'il a démarqué Mallarmé (Mont-de-Piété), Valéry (Introduction au discours sur le peu de Réalité), Anquetil (Deuxième manifeste du Surréalisme).

Mais il est mort. N'en parlons plus. Il s'est noyé dans le torrent de boue qu'il a soulevé.

TÉMOIGNAGE

André Breton

J'ai vu une seule fois André Breton (au cours de juillet 1928).

Je lui ai dit que le Surréalisme était surtout connu en Amérique latine par les poèmes de Paul Eluard.

Il m'a répondu que si les choses se passaient ainsi le Surréalisme était « foutu » (il répéta plusieurs fois ce mot).

Il m'a déclaré de plus que, pour lui, les poèmes d'Eluard étaient « l'opposé de la poésie », et qu'il n'y comprenait absolument rien.

(Le poète mexicain Jorge Cuesta était présent à cet entretien.)

PREMIER PRIERE D'INSÉRER DU « SECOND MANIFESTE DU SURRÉALISME » ANDRE BRETON

| SECOND MANIFESTE DU SURREALISME revu et augmenté |

|

|---|---|

AVANT : |

APRES : |

| Préoccupé de la morale, c'est-à-dire du sens de la vie, et non de l'observance des lois humaines. André Breton, par son amour de la vie exacte et de l'aventure, redonne son sens propre au mot « religion ». Robert Desnos (Intentions) |

Et la dernière vanité de ce fantôme sera de puer éternellement parmi les puanteurs du paradis promis à la prochaine et sûre conversion du faisan André Breton. Robert Desnos (Un cadavre, 1930) |

| Cher ami, mon admiration pour vous ne dépend pas d'un soulèvement perpétuel de vos « vertus » et de vos torts. Georges Ribemont-Dessaignes (Variétés) |

Le deuxième manifeste du surréalisme n'est pas une révélation, mais c'est une réussite. On ne fait pas mieux dans le genre hypocrite, faux-frère, pelotard, sacristain, et pour tout dire : flic et curé. Georges Ribemont-Dessaignes (Un cadavre) |

| Mon cher Breton, il se peut que je ne rentre jamais en France. Ce soir j'ai insulté tout ce que vous pouvez insulter. Je suis tué. Le sang me coule par les yeux, les narines et la bouche. Ne m'abandonnez pas. Défendez-moi. Georges Limbour (21 juillet 1924) Arrive Paris merci — Limbour. (23 juillet 1924) |

Cela me fera plaisir de te voir saigner du nez. Georges Limbour (décembre 1929) |

| ... Je sais exactement ce que je te dois et je sais aussi que ce sont les quelques notions que tu m'as apprises au cours de nos conversations qui m'ont permis d'aboutir à ces constatations. Nous suivons des chemins bien parallèles. Je voudrais que tu croies sincèrement que mon amitié pour toi n'est pas une question de sourire. Jacques Baron (1929) |

C'était l'intègre Breton, le farouche révolutionnaire, le sévère moraliste. Eh oui, un joli coco ! Esthète de basse-cour, cet animal à sang froid n'a jamais apporté en toutes choses que la plus noire confusion. Jacques Baron (Un cadavre) |

| Je suis parmi les amis d'André Breton en fonction de la confiance qu'il me porte. Mais ce n'est pas une confiance. Personne ne l'a. C'est une grâce. Je vous la souhaite. C'est la grâce que je vous souhaite. Roger Vitrac (Le Journal du Peuple) |

Quant à ses idées, je ne crois pas que personne les ait jamais prises au sérieux, sauf quelques critiques complaisants qu'il flagornait, quelques potaches sur le retour, et quelques femmes en couches en mal de monstres. Roger Vitrac (Un cadavre) |

[Février 1930.]

[SECOND PRIERE D'INSÉRER DU « SECOND MANIFESTE DU SURRÉALISME »]

Parti de l'« avortement colossal » du système hégélien, le surréalisme ne tend à rien d'autre qu'à la limite où cessent d'être perçues les contradictions. « Au même titre que l'idée d'amour tend à créer un être, que l'idée de Révolution tend à faire arriver le jour de cette Révolution, faute de quoi ces idées perdraient tout sens, rappelons que l'idée de surréalisme tend simplement à la récupération totale de notre force psychique par un moyen qui n'est autre que la descente vertigineuse en nous, l'illumination systématique des lieux cachés et l'obscurcissement progressif des autres lieux, la promenade perpétuelle en pleine zone interdite et que son activité ne court aucune chance sérieuse de prendre fin tant que l'homme parviendra à distinguer un animal d'une flamme ou d'une pierre ». Le PREMIER MANIFESTE DU SURREALISME nous permettait de mettre au jour de l'esprit cette nuit de l'oeil constamment captive des pièges de la vue. Mais il a fallu qu'André Breton cernât cette lumière spirituelle qu'est le surréalisme et en demandât l'occultation profonde pour que l'oeil pût « voir » tout ce qu'il y a de visible dans l'esprit.

Redevables à quelques expérimentateurs plus ou moins anciens de ne pas s'aventurer seuls dans le chaos dialectique de la destruction mentale, il était impossible aux surréalistes, sous peine d'être réduits à l'impuissance, de ne pas s'arrêter devant l'insolite monument critique et théorique élevé par Marx-Engels sur les ruines hégéliennes et préservé par le prolétariat mondial de l'injure du temps. Il n'entre ni dans les desseins, ni dans les capacités propres au surréalisme, d'ajouter quoi que ce soit à l'oeuvre de Marx-Engels qui, par ailleurs, se perfectionne et se réalise. Mais puisqu'il veut décrire en toute rigueur le mécanisme psychique de l'homme, il doit faire sienne la critique rigoureuse du mécanisme social, tant il est vrai qu'on ne peut concevoir de superstructure qui ne soit en rapport logique avec l'infrastructure, même si la maison quelque jour doit devenir réversible.

Le SECOND MANIFESTE donne toute sécurité pour apprécier ce qui est mort et ce qui est plus que jamais vivant dans le surréalisme. Subordonnant aux fins merveilleuses de la subversion toutes les commodités individuelles, rejetant sans appel, au moyen de l'asepsie morale la plus stricte, les spécialistes du faux témoignage, André Breton fait, dans ce livre, la somme des droits et des devoirs de l'esprit.

[Mars 1930.]

CARTE POSTALE AU GÉNÉRAL GOURAUD

Général, l'élève Keller, avec un courage bien digne de l'école de Saint-Cyr, vous a transmis la lettre de Georges Sadoul, en date du 16 septembre 1929 « par la voie hiérarchique ». Comme pour lui répondre j'ignore si je dois passer par la même voie, je préfère m'adresser directement à vous et négliger définitivement ce vague jeune homme. Je vous fais donc savoir que je me déclare absolument solidaire des termes de la lettre de Georges Sadoul qui lui valent la ridicule inculpation de menaces de violences avec ordre sous condition (art. 308 du Code pénal), et notamment des louables pensées relatives à la Patrie, au Drapeau et aux Officiers français exprimées dans cette lettre. Je ne reconnais pas aux gens de votre qualité le droit de limiter l'expression de ma pensée, notamment en ce qui concerne la patrie, mot qui n'a pour moi aucun sens quand il ne s'agit pas de l'U.R.S.S., patrie des travailleurs.

Salutations variées.

[Mars 1930.]

[PRIERE D'INSÉRER POUR « LE SURRÉALISME AU SERVICE DE LA RÉVOLUTION »]

Décidés à user, voire à abuser en toute occasion de l'autorité que donne la pratique consciente et systématique de l'expression écrite ou autre, solidaires en tous points d'André Breton et résolus à faire passer en application les conclusions qui s'imposent à la lecture du SECOND MANIFESTE DU SURREALISME, les soussignés, qui ne se font aucune illusion sur la portée des revues « artistiques et littéraires », ont décidé d'apporter leur concours à une publication qui, sous le titre :

LE SURREALISME AU SERVICE DE LA REVOLUTION

non seulement leur permettra de répondre d'une façon actuelle à la canaille qui fait métier de penser, mais préparera le détournement définitif des forces intellectuelles aujourd'hui vivantes au profit de la fatalité révolutionnaire.

[Mars 1930.]

TÉLÉGRAMME ENVOYÉ À MOSCOU

QUESTION

BUREAU INTERNATIONAL LITTERATURE REVOLUTIONNAIRE PRIE REPONDRE QUESTION SUIVANTE LAQUELLE SERA VOTRE POSITION SI IMPERIALISME DECLARE GUERRE AUX SOVIETS STOP ADRESSE BOITE POSTALE 650 MOSCOU

REPONSE

CAMARADES SI IMPERIALISME DECLARE GUERRE AUX SOVIETS NOTRE POSITION SERA CONFORMEMENT AUX DIRECTIVES TROISIEME INTERNATIONALE POSITION DES MEMBRES PARTI COMMUNISTE FRANCAIS

SI ESTIMIEZ EN PAREIL CAS UN MEILLEUR EMPLOI POSSIBLE DE NOS FACULTES SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR MISSION PRECISE EXIGEANT TOUT AUTRE USAGE DE NOUS EN TANT QU'INTELLECTUELS STOP VOUS SOUMETTRE SUGGESTIONS SERAIT VRAIMENT PRESUMER DE NOTRE ROLE ET DES CIRCONSTANCES

DANS SITUATION ACTUELLE DE CONFLIT NON ARME CROYONS INUTILE ATTENDRE POUR METTRE AU SERVICE DE LA REVOLUTION LES MOYENS QUI SONT PLUS PARTICULIEREMENT LES NOTRES

[Le Surréalisme A.S.D.L.R. n° 1, juillet 1930.]

[PRIERE D'INSÉRER POUR « LA FEMME VISIBLE » DE SALVADOR DALI]

Le misérable expédient mental qui se cache sous ces mots « la réalité » fait de nos jours l'objet d'une dénonciation systématique dont les conséquences révolutionnaires sont indiscutables. Il s'agit en effet de démontrer, et le surréalisme n'a pas d'autre prétention, que des raisons de conservation sociale, fondées sur la lâcheté individuelle, sont à l'origine du très attaquable phénomène d'amnésie volontaire sur lequel l'homme s'appuie pour, aux autres comme à lui-même, tenter de donner le change sur le caractère véritable de ses désirs.

Il appartient en 1930, à Dali plus qu'à tout autre, d'extraire l'homme de cette caverne de mensonges qu'avec la complicité d'innombrables pouvoirs publics il élève autour de lui, de le rendre à sa conscience première et dernière d'être venant du non-être et y retournant, mais y retournant sans bassesse inutile envers un état organique passager.

Des très grands moyens de Dali - moyens définis sur le plan artistique - dépend aujourd'hui la liquidation d'une formule surannée qui est, qu'on s'en persuade, celle du monde bourgeois réduit à utiliser pour toute arme défensive celle de plus en plus aiguisée, par suite de plus en plus brisable, de la censure.

La pensée dialectique conjuguée à la pensée psychanalytique, l'une l'autre se couronnant de ce que Dali appelle, d'une manière saisissante, la pensée paranoïa-critique, est le plus admirable instrument qui ait encore été proposé pour faire passer dans les ruines immortelles le fantôme-femme au visage vert-de-grisé, à l'oeil riant, aux boucles dures qui n'est pas seulement l'esprit de notre naissance, c'est-à-dire le Modern Style, mais encore le fantôme toujours plus attirant du devenir.

[Novembre (?) 1930]

L'ÂGE D'OR

Le mercredi 12 novembre 1930 et les jours suivants devant quotidiennement prendre place dans une salle de spectacle plusieurs centaines de personnes guidées vers ce lieu par des aspirations très diverses, fortement contradictoires, allant comme sur une échelle plus vaste, des meilleures aux pires, ces personnes en général ne se connaissant pas, et même, du point de vue social, tenant aussi peu que possible les unes aux autres, mais se conjurant, qu'elles le veuillent ou non, par la vertu de l'obscurité, de l'alignement insensible et de l'heure qui, pour toutes, est la même, pour faire aboutir ou échouer, avec L'Age d'or de Buñuel, un des programmes maxima de revendications qui se soient proposés à la conscience humaine jusqu'à ce jour, il sied peut-être, mieux que de s'abandonner au délice de voir enfin transgressées au suprême degré les lois décourageantes qui passaient pour rendre inoffensive l'oeuvre d'art sous laquelle il y a un cri et devant laquelle, l'hypocrisie aidant, on s'efforce de ne reconnaître, sous le nom de beauté, qu'un bâillon, il sied même certainement de mesurer avec quelque rigueur l'envergure de cet oiseau de proie aujourd'hui totalement inattendu dans le ciel qui baisse, dans le ciel occidental qui baisse : L'Age d'or.

André Breton : L'INSTINCT SEXUEL ET L'INSTINCT DE MORT Ce serait peut-être trop peu demander aux artistes d'aujourd'hui que de s'en tenir à la constatation, d'ailleurs géniale, que l'énergie sublimée couvant en eux continuera à les livrer, pieds et poings liés, à l'ordre de choses existant et ne fera, à travers eux, d'autres victimes qu'eux-mêmes. Il est, pensons-nous, de leur devoir le plus élémentaire, de soumettre l'activité qui résulte pour eux de cette sublimation, d'origine mystérieuse, à une critique aiguë et de ne reculer devant aucune outrance apparente, dès lors qu'il s'agit avant tout de desserrer le bâillon dont nous parlions. Se livrer avec tout le cynisme que cette entreprise comporte au dépistement en soi et à l'affirmation de toutes les tendances cachées dont la résultante artistique n'est qu'un aspect assez frivole doit, non seulement leur être permis mais encore être exigé d'eux. Il ne peut appartenir qu'à eux, au-delà de cette sublimation dont ils sont l'objet et qui ne saurait être tenue sans mysticisme pour une fin naturelle, de proposer au jugement scientifique un autre terme, compte une fois tenu par eux de cette sublimation. On en est à attendre aujourd'hui de l'artiste qu'il sache à quelle machination fondamentale il doit d'être artiste et on ne peut lui donner acte de sa prétention à l'être qu'autant qu'on est sûr qu'il a pris parfaitement conscience de cette machination.

Or, l'examen désintéressé des conditions dans lesquelles se résout - tend à se résoudre - le problème, nous apprend que l'artiste, Buñuel par exemple, ne parvient à être que le siège tout proche d'une série de combats que se livrent, dans le lointain, deux instincts associés cependant en tout homme : l'instinct sexuel et l'instinct de mort.

Etant donné que l'attitude hostile universellement adoptée qu'entraîne le second de ces instincts ne diffère en chaque homme que dans son application, que d'autre part des raisons purement économiques s'opposent, dans la société bourgeoise actuelle, à ce que cette attitude bénéficie de satisfactions autres que très partielles, ces mêmes raisons étant à elles seules une source intarissable de conflits dérivés de ceux qui pourraient être, et qu'il serait alors loisible d'examiner, on sait que l'attitude amoureuse, avec tout l'égoïsme qu'elle suppose, et les chances de réalisation beaucoup plus appréciables qu'elle court, est celle qui, des deux, parvient à supporter le mieux la lumière de l'esprit. D'où le goût misérable du refuge qu'on flatte dans l'art depuis des siècles, d'où la très large tolérance dont on fait preuve à l'égard de tout ce qui, en échange de pas mal de pleurs et de grincements de dents, aide pourtant à mettre cette attitude amoureuse au-dessus de tout.

Il n'en est pas moins vrai, dialectiquement, que l'une de ces attitudes ne peut humainement valoir qu'en fonction de l'autre, que ces deux instincts de conservation, a-t-on fort bien dit, tendant à rétablir un état qui a été troublé par l'apparition de la vie, s'équilibre chez tout homme d'une manière parfaite et que ce n'est qu'à la lâcheté sociale que l'anti-Eros doit, aux dépens d'Eros, de voir le jour. Il n'en est pas moins vrai qu'à la violence dont nous voyons la passion amoureuse animée chez un être, nous pouvons juger de sa capacité de refus, nous pouvons, faisant bon marché de l'inhibition passagère où son éducation le maintient ou non, lui prêter mieux qu'un rôle symptomatique, du point de vue révolutionnaire.

Qu'une fois, et c'est le cas, cette passion amoureuse se montre assez éclairée sur sa propre détermination, qu'une fois elle se hérisse des épines dégouttantes du sang de ce que l'on veut aimer et de ce que parfois l'on aime, qu'une fois s'y mette la frénésie tant décriée, hors de laquelle, nous, surréalistes, refusons de tenir pour valable aucune expression d'art, et nous connaîtrons la nouvelle et dramatique limite du compromis par lequel tout homme passe et par lequel, en acceptant d'écrire ou de peindre, nous sommes les premiers et les derniers à avoir, sans plus ample information - cette plus ample information étant L'Age d'or - consenti à passer.

René Crevel : C'EST LA MYTHOLOGIE QUI CHANGE Au moment, à coup sûr, le plus propice à l'investigation psychanalytique tendant à déterminer l'origine et la formation des mythes moraux, nous croyons possible, par simple induction et en marge de toute précision scientifique, de conclure à la possibilité d'existence d'un critérium qui se dégagerait d'une façon précise de tout ce qui peut se synthétiser dans les aspirations de la pensée surréaliste en général et qui résulterait, au point de vue biologique, de l'attitude contraire à celle qui permet d'admettre l'existence des divers mythes moraux comme survivance des tabous primitifs. Tout à l'opposé de cette survivance, nous croyons (pour paradoxal que cela puisse paraître) que c'est dans le domaine de ce qu'on a coutume de réduire aux limites (!) du congénital, que serait admissible une hypothèse dépréciative de ces mythes, selon laquelle les divination et mythification de certaines représentations fétichistes à signification morale (telles que celles de la maternité, de la vieillesse, etc.) seraient un produit qui, par son rapport avec le monde affectif en même temps que par son mécanisme d'objectivation et de projection à l'extérieur, pourrait être considéré comme un cas, sûrement très compliqué, de transfert collectif dans lequel le rôle démoralisateur serait joué par un puissant et profond sentiment d'ambivalence.

Les possibilités psychologiques individuelles d'anéantissement souvent complet d'un vaste système mythique coexistent avec la non moins fréquente possibilité bien connue de retrouver en des temps ultérieurs, par un processus de régression, des mythes archaïques déjà existants. Cela signifie, d'une part l'affirmation de certaines constantes symboliques de la pensée inconsciente, d'autre part le fait que cette pensée est indépendante de tout système mythique. Tout revient donc à une question de langage : par le langage inconscient nous pouvons retrouver un mythe, mais nous sommes bien conscients que les mythologies changent et qu'une nouvelle faim psychologique à tendance paranoïaque dépasse à toute occasion nos sentiments souvent misérables.

Il ne faut pas se fier à l'illusion qui peut résulter du manque de comparaison, illusion pareille à l'illusion de la marche du train arrêté quand un autre train passe devant la fenêtre du wagon et, dans le cas éthique, pareille à celle de la translation des faits vers le mal : tout se passe comme si, contrairement à la réalité, ce qui bouge, ce qui est changeant n'était pas précisément les événements, mais, plus gravement, la mythologie.

Dans les prochaines mythologies morales prendront place d'une manière usuelle les reproductions sculpturales de diverses allégories édifiantes parmi lesquelles se signaleront comme les plus exemplaires celle d'un couple d'aveugles s'entredévorant et celle d'un adolescent au regard nostalgique « crachant par pur plaisir sur le portrait de sa mère ».

Paul Eluard : LE DON DE VIOLENCE Menant la lutte la plus acharnée contre tous les artifices, qu'ils soient subtils ou grossiers, la violence, dans ce film, débarrasse la solitude de tout ce dont elle se pare. Dans la solitude, chaque objet, chaque être, chaque habitude, chaque convention, chaque image aussi, prémédite de retourner à sa réalité sans devenir, de ne plus avoir de secret, d'être défini tranquillement, inutilement par l'atmosphère qu'il crée. Mais voici que l'esprit qui n'accepte pas reste seul et qu'il veut se venger de tout ce qui s'empare ainsi du monde qui lui est imposé.

Dans ses mains du sable, du feu, de l'eau, des plumes, dans ses mains l'aride jouissance de la privation, dans ses yeux la colère, dans ses mains la violence. Après avoir été si longtemps victime de tous les bouleversements, l'homme répond au calme qui va le couvrir de cendres.

Il brise, il impose, il terrifie, il saccage. Les portes de l'amour et de la haine sont ouvertes et livrent passage à la violence. Inhumaine, elle met l'homme debout et ne retient pas de ce dépôt sur la terre la possibilité d'une fin.

L'homme sort de son abri et, face à face avec la vaine disposition des charmes et des désenchantements, s'enivre de la force de son délire. Qu'importe la faiblesse de ses bras puisque la tête elle-même est si soumise à la rage qui la secoue.

Paul Eluard : L'AMOUR ET LE DEPAYSEMENT

Nous ne sommes pas loin du jour où l'on s'apercevra que malgré toutes les scories et les déchirements qui nous mordent comme l'acide, et à la base de cette activité libératrice ou ténébreuse qui est l'essai d'une vie plus propre au coeur même du mécanisme où l'ignominie industrialise la cité,

reste seul en dehors des limites imaginables et domine de la profondeur du vent, du puits de diamant, les constructions de l'esprit et la logique de la chair.

Le problème de la faillite des sentiments, intimement lié à celui du capitalisme, n'est pas encore résolu. On voit dans tous les domaines une recherche de nouvelles conventions qui aideraient à vivre jusqu'au moment d'une libération encore illusoire. La psychanalyse a créé le plus de préjugés dans ce domaine, car le problème même de l'amour est resté en dehors des manifestations qui l'accompagnent. C'est le mérite de L'Age d'or d'avoir montré l'irréalité et l'insuffisance d'une pareille conception. Buñuel a formulé une hypothèse sur la révolution et l'amour qui touche au plus profond de la nature humaine, par le plus pathétique des débats, et fixé à travers une profusion de bienfaisantes cruautés, ce moment unique où, les lèvres serrées, on suit la voix la plus éloignée, la plus présente, la plus lente, la plus pressante, jusqu'au hurlement si fort qu'à peine on peut l'entendre :

Il est inutile d'ajouter qu'un des points culminants de la pureté de ce film nous semble cristallisé dans la vision de l'héroïne dans les cabinets, où la puissance de l'esprit arrive à sublimer une situation généralement baroque en un élément poétique de la plus pure noblesse et solitude.

Aragon : SITUATION DANS LE TEMPS

A rien ne sert plus, aujourd'hui, qu'une chose très pure et très inattaquable soit l'expression de ce qu'un homme porte en lui de plus pur et de plus inattaquable puisque, quoi qu'il fasse, quoi que nous fassions, pour soustraire son ouvrage à l'injure, à l'équivoque - et, par là, nous n'entendons désigner que la pire de toutes qui réside dans le détournement de cette pensée au profit d'une autre sans commune mesure avec la première - quoi qu'il fasse, disonsnous, c'est en vain qu'il le tente. Tout semble, à l'heure actuelle, indifféremment utilisable à des fins que nous avons trop dénoncées et réprouvées pour que nous puissions passer outre chaque fois qu'on nous les oppose, et, par exemple, lorsque nous avons lu, dans « Les Annales », une déclaration où le dernier des clowns se livrait à des commentaires délirants sur Un chien andalou et s'autorisait de son admiration pour découvrir une identité entre l'inspiration de ce film et sa poésie à lui. La confusion, pourtant, n'est aucunement possible. Mais de quelque clôture qu'on entoure un domaine, apparemment bien défendu déjà, on voit l'ordure la couvrir aussitôt. Bien qu'il suffise à peine, maintenant, qu'un livre, un tableau, un film contienne en lui-même ses moyens d'agression propres à décourager l'escroquerie, nous continuons malgré tout à penser que la provocation est une précaution comme une autre et, sur ce plan, rien ne manque à L'Age d'or pour décevoir quiconque espère y trouver commodément sa pâture. Si l'esprit de scandale que Buñuel y a manifesté, non par un caprice délibéré, mais pour des raisons qui, d'une part, lui sont personnelles, et qu'implique d'autre part, la volonté d'écarter à jamais les curieux, les amateurs, les plaisantins, les exégètes qui chercheront là une occasion d'exercer leur plus ou moins grande faculté de discourir, si un tel esprit a réussi, cette fois, dans le dessein auquel il tend, nous pourrions le tenir quitte de toute autre ambition. C'est affaire aux professionnels de la critique d'en demander davantage et, à propos de ce film, de se poser des questions sur le scénario, la technique, l'intervention de la parole. Qu'on n'attende pas de nous que nous leur fournissions les arguments destinés à alimenter leur débat sur l'opportunité du silence ou du bruit et que nous entretenions ainsi une querelle aussi vaine, aussi résolue que celle du vers classique ou du vers libre. Nous serons toujours trop sensibles à ce qui, dans une oeuvre ou un être, laisse à désirer, pour nous intéresser beaucoup à la perfection, à une idée de la perfection, d'où qu'elle vienne, de quelque progrès qu'elle paraisse procéder. Et, vraiment ce n'est pas là qu'est le problème auquel Buñuel s'est attaché, et peut-on parler de problème à l'égard d'un film où rien de ce qui nous agite n'est éludé et ne reste en suspens ? De l'interminable bobine de pellicule, proposée jusqu'ici à nos regards et aujourd'hui dissoute, dont certains fragments ne furent guère que le divertissement d'une soirée à tuer ; certains autres le motif d'une brève et incompréhensible exaltation, que retenons-nous, sinon la voix de l'arbitraire perçue dans quelques comédies de Mack-Sennett ; celle du défi dans Entr'acte ; celle d'un amour sauvage dans Ombres blanches ; celle d'un espoir et d'un désespoir également illimités dans les films de Chaplin ? A part cela, rien, hors l'irréductible appel à la révolution du Cuirassé Potemkine. Rien hors du Chien andalou et de L'Age d'or, qui se situent au-delà de tout ce qui existe. Place donc à cet homme qui, d'un bout à l'autre du film, le traverse, portant sur ses vêtements les traces de poussière et de plâtras, indifférent à tout ce qui n'est pas uniquement la pensée de l'amour qui l'occupe et le conduit, et autour de qui s'organise et gravite le monde, ce monde-ci avec lequel il n'est pas d'accommodement et auquel, une fois de plus, nous n'appartenons que dans la mesure où nous nous élevons contre lui.

André Thirion : ASPECT SOCIAL. - ÉLÉMENTS SUBVERSIFS

Il faudra chercher un cataclysme déjà lointain pour trouver à quoi comparer les temps modernes. Il faudra sans doute se reporter à l'écroulement du monde ancien. La curiosité qui nous pousse vers ces époques de grand trouble assez semblables, toutes réserves faites, à celle que nous vivons, aimerait à retrouver de ce temps-là autre chose que l'histoire. Hélas, le christianisme a tout rempli de son ciel où il n'y a rien que nous n'ayons déjà vu au plafond du ministère de l'intérieur ou sur les rochers au bord de la mer. C'est pourquoi les traces authentiques laissées sur la rétine humaine par l'aiguille d'un grand sismographe mental revêtiront toujours, à moins de disparaître avec tout le reste dans l'anéantissement de la société capitaliste, une importance exceptionnelle, pour ceux à qui il importe avant tout de déterminer le point critique où les « simulacres » prenant la place des réalités, il y va de la volonté des hommes que le soleil se couche une fois pour toutes. Projeté à un moment où les banques sautent, où les révoltes éclatent, où les canons commencent à sortir de l'arsenal, L'âge d'or devrait être vu de tous ceux que n'inquiètent pas encore les nouvelles que la censure laisse imprimer dans les journaux. C'est un complément moral indispensable aux alarmes boursières, dont l'effet sera très direct, justement à cause de son caractère surréaliste. Il n'y a pas, en effet, d'affabulation dans la réalité. Les premières pierres se posent, les convenances prennent figure de dogme, les flics cognent comme il se fait tous les jours, comme tous les jours aussi différents accidents se produisent au sein même de la société bourgeoise, accueillis par la complète indifférence. Ces accidents à propos desquels on remarquera que, dans le film de Buñuel, ils apparaissent philosophiquement purs, affaiblissent la capacité de résistance d'une société en putréfaction, qui essaie de se survivre en utilisant les prêtres et les policiers comme seuls matériaux de soutien. Le pessimisme final issu du sein même de la classe dirigeante par la désintégration de son optimisme, devient à son tour une puissante force de décomposition de cette classe, prend la valeur d'une négation, en s'affirmant aussitôt dans l'action anti-religieuse, donc révolutionnaire puisque la lutte contre la religion est aussi la lutte contre le monde. Le passage du pessimisme de l'état à l'action est déterminé par l'Amour, principe du mal dans la démonologie bourgeoise, qui demande qu'on lui sacrifie tout : situation, famille, honneur, mais dont l'échec dans l'organisation sociale introduit le sentiment de révolte. Un processus semblable peut s'observer dans la vie et l'oeuvre du Marquis de Sade, contemporain de l'âge d'or de la monarchie absolue, interrompues par l'implacable répression physique et morale de la bourgoisie triomphante. Ce n'est donc pas par hasard que le film sacrilège de Buñuel est un écho des blasphèmes hurlés par le divin marquis à travers les grilles de ses prisons. Il reste évidemment à montrer le devenir de ce pessimisme dans la lutte et le triomphe du prolétariat qui est la décomposition de la société en tant que classe particulière. A l'époque de la « prospérité », la valeur d'usage sociale de L'Age d'or doit s'établir par la satisfaction du besoin de destruction des opprimés et peut-être aussi par la flatterie des tendances masochistes des oppresseurs. En dépit de toutes les menaces d'étouffement, ce film servira très utilement, pensons-nous, à crever des cieux toujours moins beaux que ceux qu'il nous montre dans un miroir (1).

[Novembre 1930.]

(1) Les diverses pièces annexes de la revue-programme figurent ici dans la partie « Description et commentaires », infra. (N.D.E.)

[LETTRE AUTO-CRITIQUE D'ARAGON ET DE SADOUL]

Chers camarades,

En entrant dans l'Union Internationale des Ecrivains Révolutionnaires, nous plaçant entièrement et sans réserves sur la plate-forme idéologique et politique de l'Union telle qu'elle a été définie par la deuxième conférence des Ecrivains Révolutionnaires à Kharkoff, en novembre 1930, nous croyons nécessaire de reconnaître certaines fautes, commises antérieurement par nous dans notre activité littéraire, fautes que nous nous engageons à ne pas répéter dans l'avenir.

Comme membres du Parti, nous reconnaissons que nous aurions dû provoquer le contrôle effectif de notre activité littéraire par le Parti et soumettre cette activité à ce contrôle. L'erreur que cela comporte est à l'origine de toutes les fautes que nous avons commises ou de celles dont nous avons pu sembler solidaires.

Seuls le fait de militer d'une façon constante dans des organisations de base, ce que nous n'avons pas fait, l'observation stricte des directives du Parti Communiste, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan culturel, peuvent empêcher la confusion qui s'est manifestée dans certaines publications auxquelles nous avons collaboré. Il est permis d'espérer qu'une liaison suivie avec l'U.I.E.R. et la soumission aux directives de cette organisation nous permettront désormais d'éviter cette confusion.

L'un de nous (Aragon) reconnaît avoir eu tort, en attaquant hors des organes du Parti deux membres du P.C.F. (les camarades Barbusse et Caby).

L'autre (Georges Sadoul) reconnaît avoir eu tort en écrivant une lettre au major de promotion de l'Ecole de Saint-Cyr, Keller, d'adopter le ton de la plaisanterie, en se préoccupant davantage de ce qui pourrait insulter davantage (sic) le destinataire qu'en y précisant son idéologie propre (« ... Si on nous oblige à faire la guerre, nous combattrons du moins sous le glorieux casque à pointe allemand... » etc.) ; qu'il a eu tort également de laisser publier cette lettre sans un commentaire personnel. Il faut mentionner que le camarade Sadoul s'est publiquement désolidarisé du nommé Jean Caupenne, cosignataire de cette lettre, au moment où celui-ci a cru bon de se rendre à Saint-Cyr pour y faire des excuses au drapeau français. Le camarade Sadoul, condamné en première instance et en appel à trois mois de prison, s'engage à utiliser l'audience en dernière instance qui lui reste pour démasquer le militarisme et l'impérialisme français dans leurs préparatifs de guerre contre l'Union soviétique.

D'autre part nous reconnaissons avoir commis des fautes chaque fois que nous avons, dans des organes où nous collaborions, laissé imprimer des critiques ouvertes contre la presse du Parti et certains collaborateurs de son organe central (publication d'une lettre d'un rabcor, d'une photographie tendant à discréditer publiquement Brice Parain, etc.). Nous avons eu tort également de laisser publier dans ces organes des textes qui relèvent d'une idéologie anarchique.

Nous devons préciser que nous ne nous considérons pas comme solidaires de l'ensemble des oeuvres individuelles (littéraires ou autres) publiées par les membres du groupe surréaliste, mais que dans la mesure où ces oeuvres se réclament des mots « surréalisme » et « surréaliste », notre responsabilité est engagée. Notamment en ce qui concerne le « Second manifeste du Surréalisme » par André Breton dans la mesure où il contrarie le matérialisme dialectique. Nous estimons que nous avons à préciser que nous nous plaçons toujours dans le cadre du matérialisme dialectique et que nous repoussons toute idéologie idéaliste (notamment le freudisme). Nous nous désolidarisons de toute idéologie confusionnelle touchant le trotskysme. Nous considérons le trotskysme comme une idéologie social-démocrate et contre-révolutionnaire. Nous nous engageons à combattre le trotskysme en toute occasion.

Notre seul désir est de travailler de la façon la plus efficace suivant les directives du Parti à la discipline et au contrôle duquel nous nous engageons à soumettre notre activité littéraire.

Moscou, le 1er décembre 1930.

AUX INTELLECTUELS RÉVOLUTIONNAIRES

Le procès des saboteurs à Moscou vient de montrer d'une façon indiscutable la volonté des impérialismes de faire la guerre à l'Union Soviétique. Il a montré le rôle que les intellectuels sont susceptibles de jouer quand, prétendant servir la cause du prolétariat, ils sont, en réalité, à la solde des contre-révolutionnaires.A la veille de la guerre en France, dans le pays dont le gouvernement a mené et mène encore l'attaque contre l'U.R.S.S. et la Révolution mondiale, la contre-révolution a, à ses gages, une revue intitulée Monde qui, prétendant se placer au-dessus des partis, fait le jeu des fascistes de toute espèce, des « républicains syndicalistes » aux social-démocrates. Il s'agit ici d'un véritable groupe de saboteurs dont le procès doit être instruit de manière à briser l'activité de ces saboteurs.

A une enquête du Bureau International de Littérature Révolutionnaire, les surréalistes ont répondu que si l'impérialisme déclare la guerre aux Soviets, leur position sera, conformément aux directives de la IIIe Internationale, la position des membres du Parti Communiste Français. Ils ajoutaient que, dans la situation actuelle de conflit non armé, ils croyaient inutile d'attendre, pour mettre au service de la Révolution les moyens qui sont plus particulièrement les leurs. Les surréalistes se sont historiquement opposés en France aux intellectuels bourgeois. Le surréalisme, impliquant l'adhésion totale et sans réserve au principe du matérialisme dialectique, ses fins ne sauraient en rien se distinguer des fins mêmes du prolétariat. Ceux qui se réclament aujourd'hui du surréalisme, dans leurs ouvrages comme dans la revue Le Surréalisme au service de la Révolution, sont de ce fait les mieux qualifiés pour réaliser l'union des intellectuels révolutionnaires en face de la police intellectuelle que la bourgeoisie cherche à introduire dans leurs rangs.

Certains intellectuels révolutionnaires, et particulièrement les surréalistes, ont été amenés à employer comme une arme contre la bourgeoisie la méthode psychanalytique. Cette arme, entre les mains d'hommes qui se réclament du matérialisme historique et qui entendent l'appliquer, permet notamment l'attaque de la famille, malgré les défenses que la bourgeoisie multiplie autour d'elle. La psychanalyse a servi aux surréalistes à étudier le mécanisme de l'inspiration et à se soumettre cette inspiration. Elle les a aidés à quitter toute position individualiste. On ne saurait tenir la psychanalyse pour responsable des applications qui peuvent en avoir été faites par les différents esprits qui s'en réclament : si certains disciples de Freud, et peut-être (comme à la fin de sa vie Hegel, tirant de sa propre méthode des conclusions sociologiques qui ne trahissent que la vieillesse d'un homme) de nos jours Freud lui-même croient pouvoir faire servir la psychanalyse à des considérations qui viennent renforcer la société bourgeoise et tendent à réviser le matérialisme historique, cela ne peut servir à un procès de la méthode psychanalytique, qui reste une arme pour les révolutionnaires.

L'action révolutionnaire n'est pas possible hors de la ligne de la IIIe Internationale. En France, le trotskysme garde encore des partisans parmi les intellectuels. Dans les circonstances présentes, il faut prendre position. Aucune bienveillance, aucune neutralité à l'égard des ennemis de la IIIe Internationale ne saurait être tolérée. C'est précisément parce que nous estimons qu'en France les surréalistes sont en mesure de jouer un rôle essentiel dans la réalisation de l'union des intellectuels révolutionnaires, que nous croyons devoir affirmer ici, comme nous sommes en mesure de le faire, qu'aucun d'entre eux n'a la moindre attache avec le trotskysme, et qu'en particulier c'est d'une façon absolument abusive que l'on a tenté d'interpréter certaines phrases d'André Breton, pour faire croire qu'il avait pris le parti de Trostsky contre la IIIe Internationale. Il n'en a jamais été question.

La menace de l'intervention impérialiste contre l'U.R.S.S. est et demeure la question vitale du problème révolutionnaire. C'est à la lumière dramatique de cette notion que les intellectuels révolutionnaires doivent s'organiser pour soutenir l'action de classe du prolétariat. C'est à cette lumière que nous considérons en France, en décembre 1930, à notre retour de Russie Soviétique, la nécessité pour nous de donner notre adhésion à l'Association des Artistes et Ecrivains Révolutionnaires qui vient de se fonder. Nous nous joignons à ses fondateurs pour demander aux intellectuels révolutionnaires d'entrer dans cette Association.

« Que chaque mot de l'écrivain révolutionnaire appelle au combat pour l'Octobre universel ! »