YVES LALOY ET LE SURRÉALISME

par Renée Mabin

23 janvier 2017

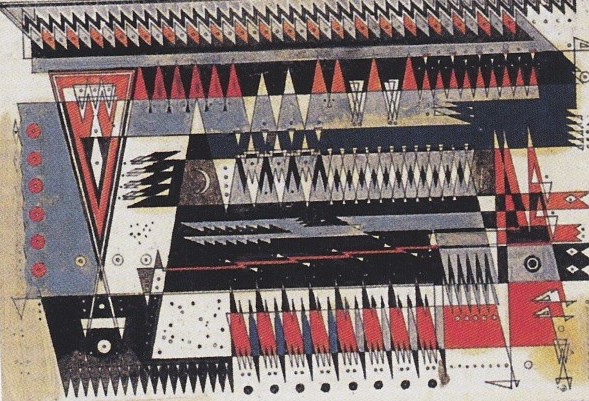

Choisir une œuvre du peintre Yves Laloy comme icône de la peinture surréaliste semble tenir du paradoxe. Cet architecte catholique n’a jamais en effet adhéré au mouvement, ni même participé à ses réunions ou signé un tract ou une déclaration collective. D’autre part, pour une bonne part abstraite, son œuvre part de formes géométriques, lignes, triangles et cercles colorés. Cependant, c’est bien l’un de ses tableaux qu’André Breton a reproduit sur la couverture de l’édition de 1965 du Surréalisme et la peinture : Les petits pois sont verts, les petits poissons rouges. Comment expliquer la haute estime dans laquelle Breton tenait cette œuvre ? Son émotion est immédiate au premier regard, en 1958, à un moment où, marqué par son expérience américaine, il s’intéresse à de jeunes artistes qu’il vient d’exposer à la galerie À l’Étoile scellée, dont il a assuré la programmation. Constamment présentée lors des expositions collectives du Surréalisme, la peinture d’Yves Laloy crée en effet, par le tracé de l’architecte, un monde imaginaire qui rappelle celui des primitifs. De plus, en jouant avec le langage, cet homme de rupture a vraiment rencontré l’univers surréaliste.

C’est Geo Dupin qui a fait connaître à André Breton la peinture d’Yves Laloy. Sœur d’Alice Rahon, qui a épousé le peintre Wolfgang Paalen, Geo Dupin ouvre en 1952 une petite galerie que les surréalistes nomment À l’Étoile scellée. Breton y montre des œuvres de Max Ernst et Man Ray, mais aussi celles d'un medium comme Crépin ou de jeunes abstraits lyriques proches du critique Charles Estienne. En 1958, Yves Laloy a abandonné l’architecture pour la peinture et vit à Paris où sa femme, Jeanne Beauregard, tient un hôtel aux environs des Folies Bergère. C’est elle qui rencontre Geo Dupin, devenue après la fermeture de sa galerie, la collaboratrice d’Inna Salomon à la galerie La Cour d’Ingres, située 17 quai Voltaire, où sont exposés des artistes surréalistes comme Herold et Lam, Cardenas et Camacho. Geo Dupin n’hésite pas à présenter, fin juin 1958, quelques toiles d’Yves Laloy à André Breton. Celui-ci est saisi par un tableau de grandes dimensions, une explosion colorée réalisée pour une fête sur le thème du carnaval de Rio, Le grand casque. Sa femme et lui achètent aussitôt chacun un tableau. En septembre, ils dînent avec Geo chez les Laloy et son impression se confirme : les œuvres qu’ils découvrent « sont encore plus extraordinaires que celles qu’ils connaissaient 1 ». Cette fascination est à elle seule l’évidence d’un art surréaliste 2. Breton décide d’exposer l’artiste dès le 7 octobre à la Cour d’Ingres et rédige pour le catalogue une préface qui trouve place dans l’édition de 1965 du Surréalisme et la peinture. Il semble en effet que l’œuvre de Laloy ait pour lui une signification particulière, si l’on en croit José Pierre qui parle d’événement 3.

Or cette œuvre est singulière, puisque l’artiste compose selon trois styles différents, sans que l’on puisse vraiment établir de chronologie. Le premier est une abstraction géométrique rigoureuse et rythmée en une écriture linéaire d’angles et de cercles répétés. Le second crée une sorte d’univers sous-marin qui semble être le lieu de toutes les métamorphoses, et qu’André Breton qualifie d’ « inframonde où gravitent des êtres hybrides 4 ». Le troisième est constitué par des œuvres figuratives aux formes simplifiées où s’insère le langage. Breton admire tous ces aspects qu’il décrit dans sa préface à l’exposition de 1958, puisqu’il possède des tableaux de chaque catégorie et même un paysage cancalais exécuté par Laloy à ses débuts 5. Il trouve donc à cette œuvre des qualités particulières, puisqu’il refuse un art figuratif qui prétend imiter la nature, et que les surréalistes s’opposent à l’Abstraction qui dans les années 1950 occupe une place centrale dans le monde de l’art parisien.

Cette adhésion s’explique d’abord par la date de la rencontre d’André Breton avec Yves Laloy. L’expérience américaine joue un rôle sur les choix de Breton, désormais plus nuancé face à l’Abstraction. Il ne faut pas oublier qu’il est sensible à la peinture de Kandinsky depuis son arrivée en France en 1933. Mais aux États-Unis, il a lié amitié avec Arshile Gorky et sympathisé avec Mondrian. De retour en France, il a donc accepté le rapprochement, suggéré par le critique Charles Estienne, avec l’Abstraction lyrique et exposé à la galerie À l’Étoile scellée de jeunes artistes de cette mouvance, comme Jean Degottex ou Marcelle Loubchansky. Il a par ailleurs découvert dans les médailles gauloises exposées avec Lancelot Lengyel un décor de courbes proches de l’Abstraction. Mais le combat entre Abstraction géométrique et Abstraction lyrique ne l’intéresse pas. Breton refuse la plasticité pure et se réclame de ceux qui expriment « un esprit, c’est-à-dire aussi bien de Kandinsky que de Mondrian 6 ». Ce qui séduit André Breton, c’est justement cette capacité de Laloy à mettre en œuvre deux tendances contraires, un vocabulaire de formes courbes proches de celles de Kandinsky, que l’on retrouve dans Le grand casque ou La couronne, et des tracés géométriques qui lui rappellent ceux des Indiens Navajos. La pluralité des styles de Laloy n’est donc pas un obstacle pour Breton qui privilégie, non la technique picturale et l’esthétique, mais l’exploration des puissances irrationnelles de l’esprit.

André Breton voit dans les géométries répétitives de Laloy l’expression d’un paysage mental, ce que confirme une lettre du peintre à ses parents : « Ma peinture repose sur un dessin linéaire : ce sont des traits qui composent un labyrinthe parcouru par un fil d’Ariane qui est le fil de la pensée. Dans ce labyrinthe, je me perds et je me sauve 7». L’artiste se laisse guider par des formes qui se multiplient et qui l’entraînent, dans une quête personnelle qui est avant tout spirituelle. Lorsqu’ André Breton compare ces tableaux aux peintures sur sable exécutées par les Indiens Navajos, il ne s’agit pas seulement d’une ressemblance formelle, mais d’une démarche comparable à celle de primitifs en harmonie avec les esprits de la nature. » L’intérêt de Breton pour les masques amérindiens n’est pas récent : il exprime sa conception d’un art libéré de la rationalité gréco-romaine. Aux Etats-Unis, il a rendu visite aux Indiens Hopi et Zuni et acheté des poupées Katchina ornées de géométries symboliques. L’art surréaliste doit retrouver cette vision qui est celle du primitif, mais aussi celle de l’enfant, du medium et du malade mental. C’est cet œil libéré que Breton reconnaît à Yves Laloy, en reliant ses œuvres à celles des Indiens, mais aussi aux gravures néolithiques de Gavrinis.

Mais Yves Laloy n’est ni un autodidacte, ni un naïf. Il a appris le dessin à l’École d’architecture. Il élabore ses tracés d’une manière rigoureuse, sur papier quadrillé à l’aide des instruments de l’architecte, té et équerre, et peint à plat sur une table des motifs sans relief. Ses toiles gardent un lien avec cette formation, puisqu’Alain Jouffroy y voit les plans d’une ville imaginaire. Laloy a aussi appris la couleur en regardant les œuvres des peintres modernes, comme Matisse, Braque ou Dufy, lors de ses promenades dans les galeries parisiennes, et surtout anciens, en découvrant Fra Angelico lors d’un voyage en Italie, et Le Greco en Espagne. En fait, Yves Laloy a détourné le langage formel de l’architecte, pour en faire l’instrument d’une création picturale. En effet, il a commencé à exercer son métier dans le cabinet rennais de son père Pierre Jack où il supporte mal les contraintes d’une pratique qui obéit aux commandes publiques, puisque son père est chargé de la construction des postes de la Sarthe, la Mayenne et la Bretagne 8. Mais son refus est plus profond. La connaissance de l’art ancien lui prouve l’inanité de ses efforts dans le domaine de la création en architecture 9: il se sait incapable de parvenir à la perfection des bâtisseurs de l’antiquité gréco-romaine ou égyptienne. Une «tempête intérieure » finit par le conduire à l’abandon de son métier, à la rupture avec son père, et au choix de la peinture.

Il ne fait pas pour autant table rase de son apprentissage, tout en sachant pertinemment que ce langage formel n’a plus pour objet le réel. Le dessin géométrique, abandonnant la construction concrète, par la répétition des formes, permet un jeu gratuit, un peu à la manière des assemblages d'un medium qui crée ainsi des architectures imaginaires. « La scie des forêts triangulaire », les lignes parallèles, les rangées de points lumineux, peuvent évoquer « les palais, les aérodromes ou les enseignes lumineuses d’une « Jérusalem idéale 10» ». Mais il n’y a chez Laloy aucun désir de recréer une architecture de rêve. L’utilisation du cercle et de la ligne lui permet de prendre une distance par rapport au modèle extérieur, de créer des personnages à l’aide d’un tracé destiné aux bâtisseurs, pour explorer l’intériorité : un tableau où l’on reconnaît un buste féminin, un cœur, une main et des poissons, s’intitule Mère intérieure. La toile évoque la maternité mais par l’homophonie et la présence de poissons, est aussi une métaphore de la mer. Yves Laloy peintre s’est donc approprié le dessin de l’architecte qui lui permet toutes les métamorphoses.

Non seulement il libère le tracé géométrique de son objet, mais il le subvertit par la couleur. Ses premières œuvres figuratives restent dans des camaïeux de vert et de gris, dans ses paysages de Cancale, de gris et de brun dans Le peintre et son double, dont les personnages jumeaux s’étirent comme des portraits du Greco, paysages états d’âme, lors de la crise que constitue l’abandon de son métier. Dès l’autoportrait LSKCSKI qui représente l’artiste en moine sombre portant sur la tête un chapeau publicitaire pour du chocolat, une distance se creuse entre le double et le peintre : un petit clown coloré semble sortir du cerveau de cet être tragique, un esprit farceur qui retourne les lettres, joue avec la phonétique comme Marcel Duchamp lorsqu’il transforme la Joconde, (CSKI / C’est exquis) montre sa fantaisie par la couleur, le jaune, le vert et le rouge. Désormais le peintre va lui laisser libre cours dans ses tableaux et s’exprimer dans un langage très coloré.

La rupture est totale dans sa vie, lorsqu’il quitte le cabinet rennais de son père pour s’installer à Paris avec sa femme et son fils 11. Dans l’œuvre, elle est perceptible, dès 1950, alors qu’il vit encore dans la maison familiale, rue des Viarmes à Rennes. La couleur explose dans un décor de grandes dimensions pour un bal masqué sur le thème du carnaval de Rio. Les formes deviennent abstraites, dans le jaillissement puissant du Grand casque qui suggère en même temps l’ébranlement qu’il a ressenti et l’ivresse d’une libération. André Breton a été sensible à la violence jubilatoire de ce tableau qui exprime par la fête « un drame de toute acuité ». « Laloy est de la race des hommes de rupture » souligne Alain Jouffroy 12. De fait, les départs se succèdent. En 1955, il quitte Paris seul pour un périple à bicyclette à travers l’Espagne, le Maroc, l’Egypte, jusqu’à la frontière israélienne où il est pris pour un espion. C’est un itinéraire au bout de lui-même, une quête spirituelle dans le désert. L’effort physique dans un paysage sans bornes semble lui être nécessaire. Dès 1961 en effet, il repart, en mer cette fois, pour une campagne de pêche à Terre-Neuve partageant la rude vie des marins qui tranchent le poisson. Deux autres campagnes suivent, en immersion dans le monde de la mer qui l’attire depuis l’enfance. La nature reste d’ailleurs présente dans son œuvre, animaux fantastiques, ondulation des vagues, poissons symboliques. Enfin, en 1965, il part pour l’Amérique, reste deux mois à Lima, se rend ensuite en Colombie, à Bogota, puis à New-York.

Cette fuite vers les lointains est l’expression d’un refus des compromissions sociales, du règne de l’argent, d’une indifférence au commerce de l’art, alors que des galeristes comme Carl Laszlo, Miklos Von Bartha à Bâle et Arturo Schwartz à Milan s’intéressent à son œuvre. C’est dans cette lutte intérieure dans une nature aride que naît une œuvre précieuse, comme la résine du pin solitaire battu des vents décrit par le philosophe breton Jules Lequier qu’évoque André Breton 13. Au-delà de toute idéologie, de toute technique picturale, Yves Laloy est donc de ce fait un artiste surréaliste. Il participe à toutes les expositions collectives de cette période, Eros en 1959-60 à la galerie Cordier à Paris, Surrealist intrusion in the enchanter’s domain, D’Arcy Galleries à New York en 1960-61, Exposition internationale du surréalisme, galerie Arturo Schwartz à Milan en 1961 et L’Écart absolu, galerie de l’œil à Paris, en 1965. L’échange est réel entre Laloy qui remercie « son ami Breton » sur une toile et le poète qui lui dédicace un exemplaire de l’Art Magique : « A Yves Laloy qui fut pour moi la révélation de l’année 1960 et des autres 14 ».

Dans ce contexte surréaliste, l’œuvre de Laloy évolue dans un sens inattendu. En parallèle à ses tableaux abstraits, le peintre crée de petits personnages simplifiés, généralement à partir d’éléments géométriques. Ils sont souvent désarticulés et tout en eux, torse, sexe, pieds, devient visage, grâce à de petits cercles que nous identifions comme des yeux. À un moment où les surréalistes jouent au jeu de l’Un dans l’autre, Laloy, sur un mode apparemment naïf, montre les ambiguïtés de la représentation, la capacité du dessin à figurer en même temps homme et taureau, poisson et vague. Le tableau choisi par Breton pour illustrer la couverture du Surréalisme et la peinture en est sans doute le meilleur exemple. Les deux cercles colorés et leurs poissons sont-ils deux visages, deux aquariums, deux petits pois ? Le titre ajoute à la confusion. Sous l’apparence d’un constat : Les petits poissons rouges, les petits pois sont verts, il renforce l’énigme à l’oral, puisque « pois sont » et « poissons » se prononcent de la même manière. Légumes et poissons se mêlent dans l’irréalité de la couleur. En définitive, ces deux cercles ne sont-ils pas aussi les yeux du peintre créateur ?

Yves Laloy introduit donc le langage dans la peinture. Il a toujours aimé écrire et a rédigé un roman aujourd’hui perdu et un volumineux traité sur la beauté qu’il a en vain cherché à publier. Mais à partir des années 1960, l’écriture s’invite dans la peinture. Les mots ne se libèrent pas en signes picturaux comme chez Miro. Ils restent le plus souvent un texte calligraphié à la manière de Magritte. Ainsi, curieux écho à Poisson soluble d’André Breton, une citation de Catherine de Sienne en minuscules soigneusement calibrées ondule sous un poisson jaune et bleu : Le poisson est dans la mer et la mer est dans le poisson. Dans les tableaux de Magritte, les mots perturbent notre adhésion à la représentation d’objets nettement identifiables, comme une pipe ou une pomme. Chez Laloy, ils nomment des formes géométriques, des signes simplifiés : un cercle rouge, des courbes roses et vertes deviennent ainsi un Oiseau-vague. Le titre oriente notre vision, mais de manière indirecte, parce que Laloy joue avec le langage, comme dans sa propre vie. Lorsqu’André Breton lui demande une notice biographique, il se raconte au travers d’une suite de calembours et de jeux de mots comme dans ce passage qui prend comme fil conducteur les sens propre et figuré des couleurs : « J’ai beau être rouquin, si j’écris ma vie, cela me ferait rougir. Il est bon de rire, mais pas de rire jaune. Cependant je l’avoue, j’en ai vu de toutes les couleurs .C’est ce qui m’a détourné vers la peinture 15»

Mais le texte écrit sur le tableau est à première lecture mystérieux. Lorsqu’un visage bleu marine dont l’œil est un poisson, avec un nez noir vu de face et un nez jaune vu de profil, s’intitule A la fass on de pis que sot », il faut prononcer le message pour rétablir l’orthographe et son sens malicieux : « À la façon de Picasso ». Comme Raymond Queneau dans ses romans, Laloy écrit parfois phonétiquement, ce qui introduit le son dans le tableau. Dans les années d’après-guerre, les surréalistes s’intéressent à la langue des oiseaux, cette poésie sonore des cabalistes. Mais les jeux de mots enfantins de Laloy comme « Quand i z’ ont bu laids saouls rient dansent », calqué sur le proverbe « quand le chat n’est pas là, les souris dansent » rappellent davantage les plaisanteries plates de Rrose Sélavy inventées par Marcel Duchamp, parce qu’ils sont fondés sur le hasard des rapprochements phonétiques. Ces titres écrits sur la toile, ralentissent notre compréhension. 3 pairs sonnent en Dieu ne se comprend qu’à l’oral : « trois personnes en Dieu ». Le titre nous suggère donc d’identifier trois cercles brun et noir sur fond bleu nuit à une image inattendue de la Trinité, donnant profondeur aux tracés géométriques. Les mots semblent capables de métamorphose comme les objets : la signature de Laloy elle-même devient « la loi » ou « là l’oie ». Des dessins simplifiés se chargent alors d’une signification plurielle où les contraires peuvent s’unir, comme dans le titre : Le Mal est mon seul bien.

Ainsi Yves Laloy a échappé à une existence toute tracée pour créer par la peinture un univers imaginaire surprenant. Les rythmes aigus de ses tracés géométriques témoignent des tensions intérieures qui ont accompagné sa démarche. Sa confrontation avec les grands espaces désertiques et les étendues maritimes, ne l’a pas conduit à un exotisme de surface. À la recherche de puissances spirituelles dans la nature, il a pu rejoindre les voies des peintures sur sable des Indiens d’Amérique. Il échappe en effet à l’esprit cartésien qui est celui de sa formation par le graphisme de ses personnages et leurs étranges pouvoirs, l’ambiguïté de ses titres fondée sur le hasard des jeux phonétiques, l’humour enfantin. Dans sa proximité avec le Surréalisme, ce solitaire a donc poursuivi une œuvre originale qui a séduit André Breton parce qu’elle était regard sur le monde inconnu qui était en lui.