Paul Klee surréaliste ? Petit voyage au « royaume de l’entre-deux »

Georges BLOESS

[Télécharger cette communication en PDF]

Dans le cadre d’un cycle d’études consacrées aux « rebelles du surréalisme », il m’est proposé de m’interroger sur la proximité de Paul Klee avec ce mouvement. Invitation d’autant plus séduisante qu’elle coïncide avec une grande rétrospective sur cet artiste au Centre Pompidou. Il était grand temps : aucune exposition ne lui avait été consacrée depuis un demi-siècle en France ! Mais puisqu’elle a enfin lieu, ne boudons pas notre plaisir.

Décrire la relation de Klee avec le surréalisme ? L’exercice apparaît quelque peu embarrassant. Voilà bien, semble-t-il, le genre de question destinée uniquement à éveiller la curiosité de l’auditeur et à le préparer à un débat de pure rhétorique, à une de ces querelles factices dont raffolent les experts mais qui serait vide de tout enjeu pratique, tant la conclusion en est connue d’avance.

En effet : quand prend naissance le mouvement surréaliste, Paul Klee est un artiste parvenu à pleine maturité. Que peut-il recevoir d’un mouvement dont les protagonistes sont ses cadets de presque vingt années, et plus encore, comment pourrait-il entrer en rébellion contre eux ? Pourtant quelques vérités factuelles plaident en faveur de cette hypothèse en apparence absurde : ces jeunes surréalistes ont reconnu leur aîné vers le milieu des années vingt, au sommet de sa fortune critique et publique ; ils l’ont adopté comme un pionnier de leur propre pensée, et ce dernier n’a pas refusé leur hommage. C’est par la suite que les relations semblent se distendre quelque peu, sans que pour autant on puisse parler d’un désaccord, encore moins d’une rupture.

Voici donc, très sommairement, pour les faits. Considérations matérielles, circonstances extérieures, qui nous obligent à constater que la rencontre a bel et bien eu lieu. Le bilan s’avèrerait pourtant bien maigre si l’on se bornait à rassembler les pièces du dossier. Pouvons-nous fonder plus solidement la parenté entre Klee et le surréalisme ? Antonin Artaud, René Crevel ont cru percevoir une affinité avec Klee à partir de quelques-unes de ses œuvres et par une juste intuition de sa démarche créatrice, consignée – parfois même conçue – dans ses écrits et interventions publiques. Ils n’ont pu cependant en avoir qu’une connaissance très indirecte, n’ayant pas accès aux textes. La conception que Paul Klee s’est forgée du processus créateur et de sa portée culturelle et sociale prépare-t-elle le terrain au mouvement surréaliste ? En est-elle un affluent, s’absorbe-t-elle en lui ? S’en écarte-t-elle ? Telles sont, pour l’essentiel, les questions que pose cette relation ; elles appellent, selon moi, une réponse nuancée. Cette clarification une fois effectuée, il faudra tenter de cerner l’enjeu esthétique, voire culturel, que dissimule ce débat.

I. aux sources du courant fantastique : l’éveil de Paul Klee

Pour cet artiste né à Berne en 1879, mais de parents allemands, et qui n’obtiendra jamais la citoyenneté suisse de son vivant (il décède en juin 1940, quelques jours avant que parvienne l’accord officiel de sa demande), sa position au cœur de l’Europe a valeur de symbole. Il reçoit à égalité les influences artistiques françaises et germaniques, de façon tempérée toutefois en raison des barrières naturelles qui protègent l’Oberland bernois. Issu d’un milieu très cultivé, Paul Klee s’exprime avec aisance en français, possède une ample connaissance de notre littérature et des tendances artistiques les plus récentes de notre pays. Il a, certes, davantage d’intimité avec l’Allemagne du Sud. Ainsi, lorsque vient le moment d’échapper, une fois ses études secondaires achevées, à l’atmosphère confinée de sa Suisse natale, c’est spontanément vers Munich, capitale culturelle rivale de Vienne, que le porte son choix pour la poursuite de ses études artistiques (ses parents y ont des connaissances qui faciliteront son installation matérielle). Vers la fin du 19e siècle, Munich est le foyer d’un courant artistique où se combinent curieusement le romantisme déclinant et le néo-classicisme pour produire une expression à caractère fantastique. Ainsi chez Franz von Stuck, dont Klee est d’abord l’élève pendant quelque temps ; ou encore chez Max Klinger, célèbre pour ses gravures telles que les avaient rêvées quelques années auparavant, un Segantini). Mais Klee se risque plus loin encore dans son cynisme destructeur, comme nous le rappellent quelques visions érotiques des plus douteuses exposées aujourd’hui dans la rétrospective parisienne.

Ce sont autant de témoignages d’années de révolte anti-bourgeoise, où le malaise personnel le dispute, chez Klee, à l’insuccès artistique. Car ses dessins et gravures satiriques sont massivement rejetés lors des rares expositions auxquelles il participe et il ne bénéficiera pas, à la différence des jeunes surréalistes une quinzaine d’années après lui, du soutien d’une partie du public dont certaines, composant de véritables récits, peuvent être perçues comme des sources lointaines d’un surréalisme « Mitteleuropa ». Munich attire par ailleurs des artistes austro-hongrois, tels que le Tchèque Alfred Kubin, avec qui Paul Klee se lie d’amitié. Inclassables, les visions cauchemardesques de Kubin, qu’immortalise son roman L’Autre Côté (1912 ?), et dont les nouvelles de Kafka apparaissent comme une résurgence. Munich, rivale de Vienne en tant que seconde patrie d’une « inquiétante étrangeté » ? Nul doute que, dans la première manière de Klee, qui se résume à une satire mordante de la vie quotidienne et des vices de son temps dans ses dessins et gravures, l’on retrouve la trace laissée par le climat artistique de la capitale bavaroise.

Il ne reste cependant pas insensible, dans sa rébellion contre la platitude étouffante de la vie ordinaire, à l’influence du courant symboliste venu de l’ouest, notamment de Belgique. Ce sont d’abord les macabres provocations de James Ensor (dont il cite le nom au tournant du siècle dans son Journal) ; puis c’est Toorop, dont le monde végétal inquiétant n’est pas étranger au penchant fantastique de Klee ; sans doute aussi Spilliaert et le vertige de ses espaces démesurés.

La rencontre de l’art antique, à l’occasion d’un long séjour à Rome, en 1901, permet-elle à Klee de retrouver son équilibre ? C’est le contraire qui se produit : il y voit la preuve qu’un « grand art » ne saurait renaître de ses cendres et que, pour le siècle qui commence, il n’est d’autre voie que celle de la parodie, du sarcasme ou de la satire. Celle d’une négation du Beau par conséquent, et c’est ainsi qu’un sublime nu contemplé sur un dessin de Pisanello se transforme, chez Klee, en une Vierge suspendue aux branches d’un arbre ; elle est osseuse, difforme et laide (sans doute fait-elle écho aux femmes emportées par le vent et prisonnières de branches dénudées, sur des hauteurs glaciales.

II. Premiers contacts dada et surréalistes

Sa véritable chance se présente avec la rencontre de Kandinsky, en 1911 ; celui-ci le recrute pour son aventure du Cavalier Bleu. Instant crucial qui fait sortir Klee de son isolement, attire sur lui les regards. Il est remarqué par Jean Arp, de peu d’années son cadet et installé en Suisse. Paul Klee bénéficie d’une permission au cours de la guerre et a pu rejoindre sa famille. Arp le met en contact avec les agitateurs du Cabaret Voltaire, notamment avec Tristan Tzara. « Quels gens intéressants ! s’exclame Klee dans son Journal. Quels esprits créatifs ! Si seulement nous pouvions en avoir quelques-uns de cette trempe dans ce pays ! » Il ne s’ensuivra pas de collaboration étroite, cependant Tzara ne perdra pas Paul Klee de vue, et l’on peut penser que ce dernier est également curieux des réalisations du mouvement Dada : ses propres travaux, au seuil de 1920, semblent directement inspirés par certaines « machines » de Picabia et de Max Ernst ; je ne mentionnerai ici que sa Machine à gazouiller ou son Analyse de diverses perversités. À une différence près : si chez les dadaïstes, les représentations de l’humain se réduisent à la description d’une mécanique du désir, c’est l’inverse chez Klee, c’est l’univers entier de la machine, avec ses bielles, ses pistons et ses rouages, qui devient la proie du monde organique.

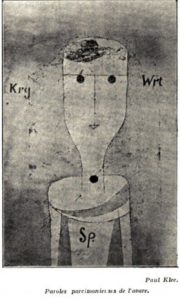

C’est dans ce pressentiment qu’au-delà de notre civilisation mécanique, il existe une réalité plus vaste soumise à un ordre naturel, étendu à une dimension cosmique, que, rompant avec leurs origines dadaïstes, les surréalistes peuvent reconnaître en Paul Klee un pionnier de leur cause. En pleine querelle sur la simple possibilité d’une peinture surréaliste, le numéro 3 de La Révolution surréaliste reproduit, en avril 1925, trois de ses œuvres : Paroles paresseuses de l’Avare, le Château des Croyants, ainsi que Dix-Sept, égarés. Dans leurs articles enthousiastes, Antonin Artaud d’abord, puis René Crevel, commentent d’autres œuvres de lui, d’inspiration plus authentiquement visionnaire ; les organismes marins parfois imaginaires aperçus par Klee leur fournissent la preuve que notre œil possède la capacité de voir au-delà de la réalité quotidienne, de « percer – comme l’exigeait Carl Einstein – une brèche dans la muraille des conventions. » Matérialiste ou spiritualiste ? Peu leur importe, la révolution dont Klee a donné le signal est la leur.

III. Constructivisme ou Surréalisme, le conflit des avant-gardes

Leur empressement est toutefois un peu excessif : ils restent aveugles à la méthode très méticuleuse de ce peintre, à sa technique accomplie, dont le hasard est exclu. Passé la période tumultueuse de son adolescence, Klee est un artiste des plus réfléchis, très éloigné de toute emphase. Kandinsky, rentré en Allemagne après avoir brièvement participé à la révolution soviétique, l’invite à le rejoindre au Bauhaus, qui vient d’être fondé à Weimar. Klee y est nommé pour y enseigner la peinture dans l’esprit constructiviste, ce qui est conforme à une institution visant à promouvoir une architecture et un urbanisme faisant table rase du passé. Un relevé des maîtres mots de l’enseignement de Klee tel qu’il est consigné dans ses écrits pédagogiques donne pour résultat : forme, structure, construction, fonction… orientation rationnelle s’il en est, annoncée parfois dès le titre de ses publications, comme pour Recherches exactes dans la peinture. Klee se laisse-t-il gagner par l’optimisme moderniste qui, à peine le fracas des armes s’est-il éteint et les funestes mythologies ayant poussé à l’immense boucherie se font-elles plus discrètes pour un temps, prétend régénérer l’humanité ? Autour de lui on s’active à fonder, ou plutôt à refonder, un individu tel que le concevaient, au 18e siècle, l’Encyclopédie et l’Aufklärung : c’est-à-dire sur le socle rationnel de la philosophie, de la physique et de la médecine expérimentale ; enfin débarrassées du fatras de la religion et des superstitions, les sciences pourront conduire, espère-t-on, l’humanité sur le chemin d’un progrès continu, et empêcher à jamais le retour de la guerre. Tout porte à croire que, dans sa démarche pédagogique, Klee accompagne ce mouvement. Ne revient-il pas sur les fondements mêmes de la création plastique, observant l ‘émergence des formes élémentaires, leur développement à partir de notions telles qu’équilibre des poussées, des tensions, des poids et contrepoids ? Il ne résume pas l’art de la peinture à la connaissance de principes d’optique et de procédés techniques. Il prend en compte le corps entier, analyse ses actions et réactions à son environnement, ainsi que l’ensemble de ses sensations, et jusqu’à sa perception de l’espace. L’auteur de La Pensée créatrice étaye ces observations sur de solides connaissances en physique, en chimie, en biologie et botanique, mais également en anthropologie ; on retire de cette lecture la conviction que pour Klee, l’art a pour mission de faire la synthèse des savoirs de son temps, d’en constituer la mise en œuvre, de se placer à son avant-garde. Le monde apparaît comme une machine qu’il suffirait de perfectionner et qui aurait pour cela moins besoin d’artistes-prophètes – ce qu’ont prétendu être, jusqu’à 1914, les expressionnistes – que d’artistes-ingénieurs capables d’analyser cette machine, de l’organiser selon des lois universellement reconnues et de la réduire à des dimensions clairement mesurables.

S’il en était ainsi, si Klee s’inscrivait résolument dans un tel programme, ce ne seraient pas de simples divergences qui le sépareraient des aspirations surréalistes ; il faudrait conclure à une incompatibilité radicale. Un seul fait autorise à poursuivre l’enquête : Klee se sent à l’étroit dans ce cadre ; le matérialisme qui s’affirme au Bauhaus, surtout après le déménagement de Weimar (ce symbole de la culture allemande classique) vers la ville industrielle de Dessau, lui devient de plus en plus pesant. Il fait du reste personnellement l’objet de contestations, tant de la part de Walter Gropius et de Hannes Meyer, les directeurs successifs de l’école, que des élèves, qui lui reprochent son idéalisme. De son côté, Paul Klee observe avec une pointe d’ironie la dérive dogmatique du constructivisme, dont le culte de la forme dégénère, à ses yeux, en pur formalisme :

On voit aujourd’hui toutes sortes de formes exactes autour de soi. Bon gré,

mal gré, l’œil gobe carrés, triangles, cercles et toutes espèces de formes

fabriquées : fils métalliques et triangles sur poteaux, cercles sur des

leviers, cylindres, sphères, coupoles, cubes (…) en complexe interaction (…)

Ils font l’admiration de la foule des non-initiés : les formalistes. Tout à

l’opposé : la forme vivante.

Qu’entend Paul Klee par “forme vivante” ? Il en donne un peu plus loin l’esquisse d’une définition : elle est le produit d’un pressentiment, de la recherche d’un “point originel de vie” ; c’est ce “petit endroit gris d’où peut réussir le saut du chaos à l’ordre”, ou encore ce qui s’entend à faire entrer les choses dans le mouvement de l’existence et (…) à les rendre visibles », et aussi à retenir “la trace de ce mouvement.” Surviennent sous sa plume, pour conclure, des formules telles que “magie de la vie”, “mystère devant lequel l’analyse tombe en panne.”

Bien qu’il soit exprimé avec discrétion, le manifeste est dépourvu d’ambiguïté : à l’apogée de la civilisation scientifique et technique, c’est ici l’héritage de Goethe, recueilli et prolongé par les romantiques, que Paul Klee revendique. De cette philosophie universellement connue, je me contente de rappeler les fondements. Au moment même où s’éteint Jean-Jacques Rousseau, le jeune Goethe engage à son tour le combat contre la doctrine matérialiste de l’Encyclopédie et le rationalisme étroit de l’Aufklärung ; il critique sa physique toute mécaniste et sa conception fixiste de la Nature. Cette dernière doit être appréhendée dans son développement, et donc en tant que totalité vivante. Il s’agit ainsi d’interroger son origine, de l’explorer jusqu’à sa racine – on sait à quelle tâche Goethe a voué une grande partie de son existence : vérifier la validité de son hypothèse d’une « plante originaire » (cette « Urpflanze » que Paul Klee se plaît à figurer sous forme d’« Uhrpflanzen », ces « plantes horloges » grâce à l’ajout d’une consonne inaudible, innocent jeu de mots auquel aucun Allemand ne saurait résister) –, sorte de cellule matricielle dont toute créature serait issue. Unité profonde des formes vivantes, au-delà de leur infinie diversité : les romantiques allemands seront unanimes à partager ce slogan forgé par Friedrich Hölderlin. De cela découle également l’unité profonde des formes artistiques, contrairement à la séparation artificielle et à la stricte hiérarchie que prétendait leur imposer Lessing.

Unité des arts ? La proposition est aisée à démontrer, ne serait-ce que par l’exemple qu’en offre Klee lui-même, par son triple talent de poète, de musicien et de peintre, qu’il exprime aussi bien dans les salles de concert que sur ses toiles. Rien de surprenant, lorsqu’il s’exprime en pédagogue, à ce qu’il demande à ses élèves de méditer sur leurs sensations corporelles les plus élémentaires pour qu’ils fassent l’expérience de cette unité. Il peut y avoir loin, en effet, de la connaissance abstraite des moyens d’expression et des matériaux jusqu’à leur expérience vécue. C’est dans le corps humain que se trouve le siège de toute créativité, avant même que celle-ci trouve le chemin de sa traduction en sons, en dessins ou en mots. À son tour notre corps ne saurait non plus se concevoir comme une substance isolée ; ses sensations participent d’un ensemble, et celui-ci, loin de se réduire à une pure extériorité, à une matière inerte face à notre conscience, doit être lui aussi appréhendé comme un corps à une échelle plus vaste. Les formes que nous construisons nous sont donc d’abord données, elles sont engagées avec notre corps en un jeu d’interactions, elles ont en quelque sorte leur centre de gravité en nous-mêmes. Nul doute que Klee soit tout près de partager les vues de son confrère Johannes Itten : « Ces formes reposent sur des zones précises du corps humain et en émergent de manière spécifique. » S’il en est ainsi, ne serions-nous pas autorisés à concevoir nos sensations et nos actions créatrices comme autant de modifications de l’ensemble auquel nous participons ? Johannes Itten franchit ce pas sans hésiter, osant affirmer que « Percevoir une forme, c’est éprouver une émotion, et être ému, c’est former.

Le moindre sentiment est une forme qui diffuse une émotion. »

Moins doctrinaire qu’Itten, Klee partage cependant sa conviction que nous ne sommes pas, dans le grand théâtre de la Nature, que de simples spectateurs. Et lorsqu’il énonce, en conclusion de sa Confession Créatrice, que « L’art se comporte vis-à-vis de la Nature à la manière d’un symbole ».

Il n’est pas très éloigné non plus des thèses exprimées par Novalis dans son Brouillon général. L’univers entier y est conçu comme un vaste organisme dont chaque individu n’est qu’une parcelle. Ce qui implique une mission : il doit y jouer sa partition propre. Ainsi se trouve légitimée la place de la subjectivité dans le processus créateur, et justifiée aussi la foi de Goethe en son « génie » (ce qui, vers la fin du 18e siècle, paraissait scandaleux). À plus d’un siècle de distance, Paul Klee se situe dans le droit fil de l’exaltation goethéenne. « Je suis Dieu », « je suis moi-même mon style », « tout sera Klee » : autant d’affirmations qui émaillent son Journal dans la première décennie du siècle. Cette place centrale accordée à l’élément subjectif dans la démarche créatrice n’est pourtant pas sans risque : une simple défaillance de ce moi, à l’occasion d’un revers, d’une dépression passagère, et tout menace de s’écrouler, le psychisme entraînant dans sa chute le moi créateur. Aussi entend-on parfois Klee s’écrier : « Moi, ne tombe pas ! »

IV. Une méthode créatrice pré-surréaliste ?

Glorifiée en ses multiples manifestations et jusqu’en les plus infimes –– cellules, grandeurs « indivisibles » telles que lettres, signes typographiques, chiffres, en particulier ceux qui représentent des nombres premiers –, la valeur individuelle est affirmée comme source de créativité et tout à la fois menacée d’isolement. Cette individualité, ce « moi » peut en effet « tomber » s’il se sent privé de support, de lien, s’il se considère comme un exilé dans « un pays sans lien où règne l’odeur d’un foyer étranger (…) loin du giron d’une mère. » C’est ici la plainte d’un homme encore tout jeune ; mais on en perçoit l’écho, dans les années vingt, chez l’artiste parvenu à maturité, dans ce jugement objectif empreint de mélancolie : « Nous autres (entendons : artistes allemands), nous ne sommes pas portés par un peuple. » Ce qui explique la méfiance qu’éprouve parfois Paul Klee envers l’imagination livrée à elle-même et capable de s’égarer en spéculations vides. L’imagination exige selon lui d’être tenue sous le contrôle d’une discipline constante, d’une volonté vigilante. Que veille sur elle la Nature ! C’est cela, en vérité, que l’artiste entend par « fonction » : que son action soit conforme à la finalité d’un organisme supérieur, et non au geste arbitraire d’un esprit sans boussole.

Avoir conscience d’obéir au commandement de ce que Kandinsky nomme une « nécessité intérieure », tel est le climat propice à la création, et Paul Klee en éprouve le bienfait en quelques heures mémorables, qui marqueront à jamais son itinéraire. C’est, au printemps 1914, l’épisode de son voyage en Tunisie, où il fait la découverte d’un continent, d’une culture, d’un paysage. Son moi y est exposé à une étrangeté puissante, à l’altérité la plus absolue, sans en éprouver la moindre hostilité. Se sentir envers elle en état d’infériorité ne le trouble donc pas : « Bien sûr je succombe face à cette nature. » Il ressent au contraire un certain bien-être à se sentir dispensé d’agir : « Point n’est besoin d’agir. Dans cette nuit bénie, la couleur me possède./Elle me possède pour toujours. La couleur et moi sommes un. Je suis peintre. »

C’est dans l’obéissance, dans un heureux état de passivité néanmoins industrieuse, que celui qui a tant lutté pour arracher au monde des couleurs son secret ose enfin se déclarer artiste. Ce titre n’a pas été conquis par lui : il lui a été conféré par une force supérieure et dans un climat semblable au rêve. L’astre brillant au-dessus de lui est « la lune du sud », qui veille sur la maturation des fruits de la terre.

Ce récit est à peine une métaphore. Il a valeur de paradigme, de modèle pour la méthode créatrice à venir. Il explique la confiance de Klee en les matériaux, en l’action discrète de la durée qui, le moment venu, fera venir à la lumière les intuitions justes. Il lève le secret des titres que portent les œuvres : rarement explicatifs, ils suggèrent plus qu’ils ne livrent un sens. Ils ont en effet été donnés, la plupart du temps, de longues semaines après la réalisation, par l’artiste ou son proche entourage ; acceptés, accueillis, par conséquent, et non pas attribués. S’explique également le fait que le peintre puisse travailler simultanément sur plusieurs tableaux, déambulant de l’un à l’autre, ajoutant de ci, de là, quelques touches. De même pour ce qui est des supports : leur variété infinie, leur complexité nous surprend. Le rôle de la durée devient ici primordial, l’application successive de matériaux divers nécessitant une longue période de séchage entre deux interventions. Convient-il au demeurant, s’agissant de l’œuvre de Klee, de parler de supports, voire de matières ? Nous sommes ici en présence de tissus vivants, nous survolons un « pays fertile » (selon le titre d’une œuvre ayant inspiré à Pierre Boulez une étude sur Klee qui fait date), et la formule la plus appropriée serait celle de « sol mental », tel que l’emploie, dans Du côté de Guermantes, Marcel Proust pour désigner le territoire normand de son enfance sans le souvenir duquel il serait condamné à la stérilité.

Car encore une fois, l’essentiel – aux yeux de Proust comme à ceux de Klee – est de se sentir porté par une instance souveraine permettant de contempler sereinement le travail des signes sur le feuillet ou sur la toile. Henri Michaux, admirant les travaux de Klee, en définissait d’un trait la méthode : « Lignes qui rêvent… jamais je n’avais vu ainsi rêver une ligne. » Le processus de création obéit-il à quelque logique interne au matériau, à une vertu innée des instruments ? Klee préfère se croire au service d’une puissance bienveillante, s’imaginer à la fois agissant et agi, « étreignant et sous l’étreinte » d’une divinité, tel le jeune Ganymède enlevé par Zeus dans le poème de Goethe portant ce nom. Le parallèle est ici pleinement légitime si l’on se souvient combien Paul Klee a dû lutter, au seuil de l’âge adulte, pour acquérir un semblant de confiance en soi, guettant le moindre signe favorable venu de l’extérieur. Ainsi peut-il noter dans son Journal avoir aperçu dans un miroir le visage d’un jeune homme « tout à fait sympathique » ; cette image inattendue de lui-même agit comme un réconfort. Un autre passage évoque la rudesse d’un long hiver et la morosité qui s’était emparée de lui ; les premiers signes du printemps sont accueillis comme s’ils lui étaient destinés pour le tirer de sa dépression, et il s’exclame : « Ainsi la Nature m’aime malgré tout ! » C’est grâce à des signaux venus de l’extérieur qu’il bâtit, au prix de bien des rechutes, un commencement de foi en lui-même et en sa capacité créatrice. C’est pour cela peut-être que la musique se confond pour lui d’abord avec la perception d’une voix, et la plupart de temps celle d’une femme ; mais plus généralement, c’est celle d’un « autre », dont l’appel lui parvient de préférence la nuit, aux heures de profonde solitude où à chaque fois, brille la pleine lune.

Ce sont autant de messages de forces atteignant des dimensions cosmiques, qui ont pouvoir de le changer : le récit de la nuit de Tunis qui le consacre comme peintre est un récit de transformation, de métamorphose. Sous la « dictée des choses » (selon le jugement d’Antonin Artaud), Paul Klee advient à lui-même et accède en même temps à sa nature de créateur.

Changer, transformer, en renonçant au contrôle de la raison et en laissant le champ libre à une activité inconsciente. Cependant, si pour les auteurs des Champs magnétiques, l’art ne représente que le premier pas sur le chemin d’une révolution concrète, il en va tout autrement pour Klee. Il ne se sent guère concerné par les bouleversements politiques et serait plutôt enclin à s’en protéger. Ainsi prend-il très rapidement ses distances avec le mouvement révolutionnaire qui proclame, en 1919, la « république libre de Bavière ». À l’été 1914 déjà, quand fut déclarée la guerre, il se montra étrangement indifférent, notant dans son Journal que ce conflit ne signifiait rien pour lui, puisqu’il « avait porté cette guerre en lui depuis bien longtemps. » Allusion à des luttes intimes qui avaient assombri ses jeunes années ? Se serait-il réfugié en une citadelle intérieure qui le laisserait impassible face aux tragédies collectives ? Une autre de ses formules, devenue célèbre, nous invite à le penser : « Ici-bas je ne suis guère accessible. Je vis aussi bien parmi les morts/que parmi ceux qui ne sont pas nés. »

Troublante mise entre parenthèses du monde des vivants, et en particulier de la société contemporaine. Mais c’est également un congé donné à sa propre réalité, à son existence individuelle, à ce qui constitue sa substance psychique. Position délicate à définir : Klee n’ignore rien de la vie psychique, il joue parfois de ce terme en évoquant certaine manière de dessiner qu’il qualifie d’« improvisation psychique » – rappelons que, dans les mêmes années, Kandinsky classe ses premières toiles abstraites en « impressions », « improvisations », « compositions », sans leur affecter de qualificatif personnel. Comment comprendre que, de son côté, Klee déplore que les historiens et théoriciens accordent une place trop importante à des considérations sur la psychologie des artistes et que le processus créateur mérite, à ses yeux, d’être abordé pour lui-même, avec des concepts appropriés ?

Cette apparente contradiction ne peut être levée qu’à condition de supposer que, dans l’esprit de Klee, l’acte de création échappe à toute détermination psychologique pour se trouver directement confronté aux énergies plus profondes. Au seuil de l’âge adulte, il estime que sa personne ne se résume pas à la somme de ses affects et de ses expériences ; qu’elle est constituée d’un noyau résistant, inattaquable, ayant la transparence du cristal. Lorsqu’il en appelle à son « moi cristallin », c’est pour tourner le dos aux événements et aux fluctuations du jour, c’est pour s’élever au-dessus des contingences et aux affects passagers. Démarche qui le rapprocherait plutôt d’un Valéry ou d’un Rilke, lorsque ceux-ci expriment l’urgence de se mettre à l’écoute d’un « moi pur » dont le cœur bat, non plus au rythme des passions, mais à celui de l’univers. Là encore cependant, Paul Klee se situe dans la filiation des penseurs romantiques et semble répondre directement à Novalis, qui posait cette question : « Qu’est-ce qu’un corps ? Un espace rendu consonant. »

Pareille hypothèse d’un « moi idéal » l’éloigne-t-elle des conceptions surréalistes ? Ces derniers seront unanimes à rejeter les spéculations philosophiques répandues par divers courants spiritualistes depuis la fin du 19e siècle, auxquelles succombent un grand nombre d’artistes d’avant-garde. Or Klee fait ici une notable exception : il se moque ouvertement des théories fumeuses des anthroposophes, très en vogue à la veille de la Grande Guerre. Il est pleinement conscient de ce que sa personne psychique est constituée d’une bonne part de « boue » – un de ses poèmes évoque son « moi fangeux », qui resurgit, dans les années trente, sur sa toile « Légende du marécage » – ; cette part de lui-même, loin d’être refusée, contribue essentiellement au processus de création.

Ne se confond-elle pas précisément avec ce « chaos », cette matière première qui exerce sa fascination sur l’artisan créateur qu’est Paul Klee ? Il n’utilise qu’exceptionnellement le terme d’inconscient ; pourtant il s’avère un maître de son écoute et c’est ici qu’il se montre, selon moi, le plus proche des surréalistes. Si l’on se souvient de sa fréquente invocation de la nuit – cette nuit des romantiques, seule véritable source de lumière et d’authentique connaissance –, alors des œuvres telles que Magie de Poissons, ou encore Poisson Rouge (dont la traduction exacte de « Goldfisch » serait « Poisson d’Or ») ne peuvent que nous questionner fortement.

Fonds noirs, que l’œil croit d’abord uniformes ; à les contempler de très près, il y distingue d’innombrables organismes microscopiques que semblent agiter de mystérieux courants. Dans les profondeurs aussi, presque imperceptibles, des formes géométriques. S’agirait-il de constructions noyées dans l’abîme océanique ? Cette allusion au mythe de l’Atlantide serait, par ricochet, une discrète contestation de l’ivresse moderniste régnant au Bauhaus. L’horloge du clocher, dérisoire mesure de la durée humaine face à l’éternité des astres et des floraisons qui l’entourent, n’est-elle pas surmontée de son balancier, au lieu que celui-ci soit suspendu à son mécanisme ? Par une subtile inversion, ce balancier semble marquer plutôt un rythme universel, tant est large l’amplitude de son mouvement.

Se détachent de ces profondeurs des poissons, créatures magiques qui avaient déjà suscité l’émerveillement de René Crevel. Magiques en ce qu’elles apparaissent baignées d’une lumière irréelle ne pouvant avoir leur source qu’en elles-mêmes. Ces poissons ne sont-ils pas précisément, comme nous le suggère le titre « Goldfisch », l’or qui se dégage de cette noirceur ? N’assistons-nous pas au processus qui rappelle la pratique des anciens alchimistes, occupés à extraire de la pourriture le métal précieux ? Ces poissons, que Klee s’attardait à contempler dans l’aquarium qui décorait son atelier, acquièrent ici la valeur de symboles. Ils sont les témoins de l’œuvre de transformation, ils résument par leur seule présence la fonction de tout travail artistique.

Paul Klee, quant à lui, n’use jamais d’un « prêt-à-porter » symbolique. C’est en vain que nous consulterons, en vue de déchiffrer le sens d’une de ses toiles, un quelconque dictionnaire. C’est seulement dans le contexte précis de leur emploi que certains objets ou créatures peuvent acquérir chez lui le statut de symboles. Au même titre que chez C.G.Jung, son contemporain et voisin, la symbolisation est chez Klee le résultat d’un travail. Comment se fait-il que deux esprits que tout rapproche aient pu s’ignorer mutuellement ? Il est en effet presque troublant de lire les longs chapitres que Jung consacre à ce symbole de la métamorphose et du processus d’individuation, et l’on reste songeur en vérifiant, par les récits de certains de ses patients, la récurrence de ces figures : les poissons en constituent l’une des formes privilégiées.

L’artiste nous fait ainsi l’offrande de son corps (non sans humour parfois, avec l’élégance de celui qui dédaigne s’apitoyer sur lui-même quand une maladie incurable s’est emparée de lui, comme dans Fange-Cloporte-Poisson, où ce dernier a déjà été consommé : il n’en subsiste que les arêtes) ; il a soif de sa propre métamorphose. Ce motif se laissait déjà deviner dans une toile contemporaine de la Magie de Poissons, à savoir Le tissu vocal de la cantatrice de chambre Rosa Silber : un corps absent y est suggéré, à travers la vie intense de ses initiales et des voyelles si évocatrices de son chant. Mais, vers le milieu des années trente et plus que jamais à l’approche de 1940, ce motif gagne en importance, occupe une place prépondérante, pour atteindre à l’intensité dramatique d’une Métamorphose interrompue : un corps morcelé et souffrant n’a pu ici accomplir sa transformation en pur symbole. Ceux-ci prolifèrent en revanche dans de nombreuses œuvres, réalisant, comme par exemple dans La Légende du Nil, la synthèse entre corps physique et signe littéral. Condensation à la fois grave et légère de sa trajectoire artistique et existentielle : les premières attaques de la maladie se sont fait sentir ; le diagnostic des médecins est hésitant. Ébranlé dans un premier temps, l’artiste ne tarde pas à réagir en mobilisant son inventivité. Images et souvenirs affluent sur la toile. Ce sont ici ceux du voyage en Égypte effectué en 1929. Le fond bleu, modulé en un damier, entraîne l’œil dans son rythme apaisant ; une foule de signes et de formes entre dans la danse, conjuguant en un raccourci audacieux, le schématisme des figures et les signes de l’écriture musicale. La figure d’Osiris, son martyre, son démembrement et sa conversion en un être spirituel on pu, selon toute probabilité, inspirer Paul Klee. Il est permis d’identifier le dieu, debout sur la barque, entreprenant son voyage vers l’au-delà. N’était-ce pas justement l’ambition dernière de Klee que de retrouver, au cœur d’une modernité tragique, la signification d’une écriture hiéroglyphique ? Ambition visant à réconcilier expression individuelle et langage collectif, instinct et intelligibilité ; la conscience la plus aiguë et l’inconscient collectif le plus archaïque pouvant à leur tour engager ici leur dialogue. Parions que ce désir ne pouvait laisser indifférent André Breton lui-même, qui dans les mêmes années et par une étrange coïncidence, méditait sur des signes tracés sur les parois de grottes paléolithiques.

Paris, juin 2016