Tristan Tzara, D'un certain automatisme du goût

par Henri Béhar, le 1er juillet 2016

TRISTAN TZARA, D’UN CERTAIN AUTOMATISME DU GOÛT

Il existe, par-delà les mondes et les fortifications des cerveaux humains, s’opposant aux soifs qui nous assaillent de toutes parts, entre les décombres de granit et les déchets végétaux, les scories et les détritus de toutes sortes de connaissances fragmentaires et anguleuses, cailloux inadaptables à l’ordre universel, sentiments larvaires sur lesquels se greffent les superstitions, il existe une immense consolation, c’est de découvrir dans les soi-disant petits événements passagers la confirmation de certaines perspectives générales qu’on s’est aménagées à la faveur de la vie. Entre ce qui est petit et grand, sans perdre de vue le charme irremplaçable et indivisible qui vous met sur la voie de la découverte, il y a toute l’échelle graduelle de l’impondérable faim de continuité, le feu qui ne saurait, ni en deçà, ni au-delà de la naissance et de la mort, s’arrêter à la fiction de quelques signes de ponctuation. De prime abord apparaît à celui qui se construit une méthode d’où l’arbitraire non seulement n’est pas exclu, mais au contraire accentué et mis en évidence, la nécessité de déclarer que le but qu’il s’impose ne pourrait en aucun cas se limiter, sous le couvert d’une vérité de prestidigitateur, à convaincre ses lecteurs ou se contenter d’un simulacre de signes de leur part. Il s’agit de la lente édification d’un système d’hypothèses, d’un raisonnement valable pour une certaine catégorie de notions librement limitées, capable d’engendrer les possibilités de germination et le développement dans les cadres imposés par la société actuelle, selon une volonté bien définie, celle d’en sortir à tout prix. De même que, dans la conception moderne de l’univers, la frontière entre le domaine périphérique qui se contente provisoirement de l’interprétation mécanique et celui dont l’explication est de nature purement mathématique n’est pas strictement délimitée (voir les relations d’interdépendance entre la logique formelle et la pensée dialectique, pas encore suffisamment définies, et le concept de l’économie qui préside à toute explication), les rapports, sur le plan de la vie psychique, entre les sensations et toute une série de phénomènes mentaux se trouvent, du moins en apparence, dans une situation étrangement similaire. Peut-être est-ce là, dans ces sphères encore peu connues, à ces confins en friche, qu’il faudrait situer le domaine de la poésie, s’il s’agissait d’assigner à celui-ci une place parmi les déroutantes démarches de l’entendement humain. Car, plus pressant que jamais, le besoin se fait sentir de défendre la poésie des influences impropres qui veulent la faire passer pour un canal commode, un moyen d’expression apte à transporter des idéologies et des opinions vers la masse qui, par ailleurs, sait trop bien à quoi s’en tenir sur la valeur moralisatrice des fables de La Fontaine et sur l’enthousiasme de basse-cour que suscitent les chants patriotiques.

À travers les analogies et les hypothèses d’ordre scientifique, parmi les moyens d’investigation de la nature et du destin humains, le caractère de charlatanisme inné de la pensée aidant (je ne dis pas cela en mauvaise part) ainsi que celui d’un certain hermétisme automatique des symboles propres à chaque science pure résultant de leur approfondissement — hermétisme flagrant pour celui qui reste en dehors de cet approfondissement —, l’invention poétique trouvera sa place, en dépit des arbitraires apparences qu’elle présente à première vue. Comme l’irrationnel tend à devenir rationnel dans la mesure où les lois qui le régissent nous sont plus accessibles, l’acte poétique n’échappera plus à l’analyse, et, quand il sera établi que la symbolique de la poésie réside dans les mécanismes de la pensée, dans certains procédés ou tournures indépendantes du langage et pourtant contenues dans celui-ci, le dépassant souvent et le niant en tant que sens commun, le temps sera mûr de déterminer le système complexe auquel est liée la poésie, sur le plan de la connaissance et du continuel devenir des choses et des êtres.

L’homme sera placé au centre de toute préoccupation et jamais il ne sera perdu de vue sa prééminence sur les activités et les problèmes qui ne peuvent que procéder de lui et retourner à la connaissance de sa nature. Il sera le point de départ comme celui d’arrivée des recherches et des conclusions comme la vie et la mort se joignent et se suivent, s’opposent et se confondent, sur cette merveilleuse trajectoire de la continuité temporelle.

Troublantes fumées d’univers qui traversez la mémoire des hommes, femmes dans la rue et dans les bois, habillées de la plus belle végétation des temps présents et changeant l’heure accrochée aux arcs-boutants des joies tendues sur terre en signe d’infinie possibilité de vivre, la promesse dévalant les lèvres et la structure crénelée des interdictions qui s’affrontent, femmes habillées de provisoire, vous marchez sur un filet d’araignée et c’est de vous, fragiles êtres tissés dans l’espoir insondable, que nous attendons le mouvement irrationnel, dans la légèreté sûre de sa nature propre, qui aplanira les tumultueuses contradictions dont nous sommes les remparts familiers. Chaque signe dont vous ornez votre passagère apparition, comme une suite d’images indélébiles qui accompagne vos démarches, sert, par les moyens tenant d’une magie longuement expérimentée à travers les siècles, à vous rendre pleinement reconnaissables à notre esprit. Car, de toute évidence, selon des caractères encore difficiles à élucider, vous appartenez à des sphères de correspondances déterminées, et votre monde d’activité psychique coïncide avec des destins courant leur chance, avec les figurations sentimentales de certains modes de désirs et de certains conglomérats de facultés humaines, rayonnants d’un souffle uniforme, mais variable à l’infini. Les assonances des événements disparates d’une vie sonnent le plein midi au passage de l’une de ces expressions extrêmes de la loi des combinaisons mathématiques appliquée au rêve sur terre, merveilleuse leçon d’adaptation aux règnes naturels, où la vigueur des yeux rencontre la tendresse de la peau et où rien ne cesse de se ranger contradictoirement dans l’ordre, à chaque pas nouvellement acquis, de l’universelle nécessité de palpiter.

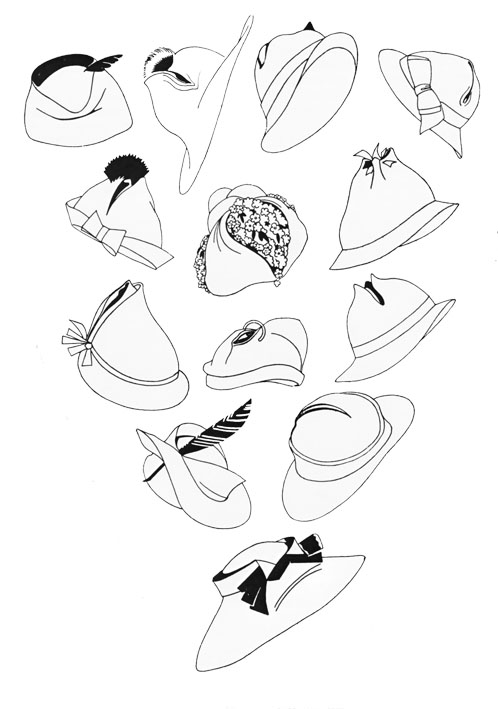

Été 1933. Les chapeaux des femmes me font redécouvrir le temps où l’invraisemblable invasion des fleurs m’apportait, avec la fraîcheur de la jeunesse et de la désolation, le sens d’une volupté tactile et visionnaire que je dus regarder comme la confirmation de ma nature sous sa forme la plus secrète, celle des représentations sexuelles. C’est sous l’écorce du symbolisme latent qui, petit à petit, se durcit sur la conscience des individus qu’il faudra rechercher les attirances exercées sur eux par les données avouables et inavouées des explorations de toutes sortes, des lectures, des angoisses et des événements, si les événements ne sont pas inventés ultérieurement. Pour répondre aux désirs, on leur superpose l’image de la rencontre déterminante d’une portion fortuite de sa vie qui leur est désormais assujettie. C’est donc en faisant la soustraction qui s’impose à chaque écrit de la part obsessionnelle de l’auteur qu’on arrivera à déterminer le résidu d’objectivité d’une œuvre. La logique n’est plus d’un grand secours pour des opérations de ce genre, et l’observation n’entre en ligne de compte que comme objet de polarisation de tout un monde de désirs et de perversions.

Il semble que le monde merveilleux des représentations sexuelles les plus reculées dans la structure psychique des êtres humains, plus particulièrement celle des femmes, soumis à une étrange loi de dépassement et d’opposition, loi de continuelle mobilité, vérifiée par l’acceptation ou répétée par la masse et appelée la mode, il semble que ce monde qui répond à une nécessité inéluctable, partiellement régi par les instincts — celui de s’embellir, chez la femelle, à partir des échelons zoologiques relativement bas — et partiellement perfectionné selon les besoins d’une cause plus raffinée, il semble que ce monde soit caractérisé par une mise en valeur des différentes parties du corps pour lesquelles les embellissements servent en même temps d’enseigne et d’appel.

C’est, pour ainsi dire, l’interprétation inconsciente d’une série de représentations, restées cachées au sujet, qui s’exprime par un symbole dont les caractères sont tirés de la vie courante. Il est difficile de dire au juste ce qui pousse l’être humain à s’exprimer de cette manière, mais tout porte à croire que c’est la libido ; le ralentissement, par la vieillesse, de l’élan amoureux, accompagné de la perte du besoin de plaire, en est une preuve suffisante. Les symboles sexuels ont été amplement étudies par la psychanalyse, il s’agira pour moi d’indiquer à leur lumière jusqu’à quel point le goût peut s’assimiler les critères esthétiques et les possibilités qui nous sont offertes de retrouver dans ces derniers les racines foncièrement humaines.

Les chapeaux que, récemment encore, les femmes portaient, les chapeaux à calotte pliée en forme de fente qui, à leur début, devaient imiter ceux des hommes, les chapeaux dont, au cours de leur évolution, la ressemblance avec le sexe féminin est devenue non seulement frappante, mais significative à plus d’un titre, ont enfin confirmé d’une façon éclatante ce que j’avance par l’exemple de deux spécimens caractéristiques : le chapeau exécuté en élastiques de tire-chaussettes et celui dont la calotte est entourée d’une garniture imitant un faux col à coins cassés pourvu de sa cravate. Dans la manière même dont ces deux attributs, les plus marquants du costume masculin, le tire-chaussettes tendu faisant appel à une image de la virilité et la cravate dont le rôle symbolique est connu, dans la manière même dont ils entourent la reproduction de ce sexe féminin que les femmes portent sur la tête, il faut être aveugle pour ne pas voir, non pas uniquement un effet de la fantaisie qui, elle, ne joue que le rôle d’ingénieuse entremetteuse, mais une réelle force de justification que les créatrices de ces modèles ont donnée à leurs œuvres.

Il ne faut pas croire à une soumission aveugle des femmes à la mode. Il ne faut pas non plus sous-estimer le rôle qu’y jouent les facteurs économiques et sociaux. L’importance de ceux-ci une fois admise et le mécanisme de l’adaptation à la mode dominante (qui agit sur la femme plutôt comme force de suggestion) mis sur le compte d’un phénomène de psittacisme et du pouvoir dont jouit le capitalisme d’imposer la marchandise à l’aide de la réclame, de la mode, du patriotisme, etc., il reste toujours à la femme la possibilité du choix et c’est là que se développeront les différenciations qui font l’objet de mes observations. Il ne suffit pas du lancement d’une mode pour que celle-ci réussisse à s’imposer. Une majorité anonyme et invisible exerce un contrôle constant, par élimination, sur l’efficacité de la mode en tant que répondant aux possibilités de transformation et d’accaparement par un maximum de formes représentatives à fonctionnement sexuel.

Précédant immédiatement la mode des chapeaux à forme fendue et par opposition à elle, la chéchia, dont le caractère sexuel masculin n’est pas douteux, fit un passage de courte durée. C’est à l’échec de cette mode que nous devons l’apparition du chapeau qui nous préoccupe et qui se fixa définitivement sous la forme décrite, la couleur blanche ou crème qu’il affectionnait au début augmentant encore la ressemblance avec la chair. À moins qu’il ne faille interpréter la couleur blanche comme un symbole de la virginité intentionnelle, de la candeur, par contraste au cynisme de la forme ? À travers d’innombrables variétés intermédiaires, passant par des phases plus ou moins imitatives et réalistes, les lèvres de ces fentes allaient du plus large entrebâillement (on pouvait rencontrer des chapeaux véritablement crapuleux) aux fines ouvertures invitant les plus délicieuses conceptions à un rêve de fragilité et de délicatesse. La pointe extrême de l’étroitesse de la fente est donnée par le chapeau dont les lèvres sont cousues de façon à ne laisser visible qu’un soupçon à leur commissure. Faut-il croire qu’il existe chez chaque femme, sous forme de représentation psychique, un état de virginité arriérée à différents degrés, représentation purement subconsciente sans rapport avec l’état morphologique réel des organes corrélatifs ? Si l’on tient compte de certains cas de complexes d’infériorité où le désir de castration se manifeste par l’amour inconsidéré des cicatrices et tend à la déchéance, le port de ces chapeaux constituerait un sérieux correctif qui agirait comme acte de compensation. Ou serait-ce là la représentation idéalisée des pouvoirs d’accéder au sexe, représentation parallèle au fonctionnement mental ayant sa racine dans les refoulements, les interdictions, surmontées ou non, du sujet ? Qu’on s’imagine ce qui peut déterminer, parmi des dizaines de modèles, le choix d’un chapeau plutôt qu’un autre. Il correspond infailliblement à un désir humain précis de la femme, et, à travers les hésitations et les flottements, la loi esthétique qu’elle s’est créée se transformera en prétexte et médiateur nécessaire, bientôt systématisé au point de devenir automatique. Dans la série de chapeaux fendus, selon leur degré d’ouverture, on trouve soit la pureté imagée et schématisée, pour ainsi dire idéalement sculpturale des sexes de femme, soit le froissé des chairs meurtries (voir les chapeaux de deuil, où la représentation des sexes douloureux et noirs, morts pendent en lambeaux jusqu’aux déchirures de chair pour rejoindre la désolation et la souffrance et répondent à des désirs masochistes de douleurs affichées) ou des simulacres de renversement complet, où le contenu de la fente, au lieu d’indiquer le vide, est entièrement retourné par rapport a la surface visible (caractère anal). Certains de ces couvre-chefs s’ornent de boutons, de rubans, de scarifications (remarquables), d’indications de cousu figurant la possibilité d’augmenter ou de réduire à volonté la largeur de la fente (les lacets n’étant pas tirés jusqu’à rappeler complètement les bords des valves), d’anneaux métalliques passés à travers les lèvres — ô involontaire chasteté —, d’une masse de couleurs pâles et opalescentes, à motifs décoratifs à peine indiqués, de substance visqueuse, coagulée et translucide, évoquant vaguement des plantes, des fruits et des fleurs, débordant les bords de la fente comme si elle s’écoulait de l’intérieur.

Au cours de mon enquête, il me fut donné d’observer qu’une réelle opposition était présentée dans certains cas quant à la possibilité même de suivre cette mode. Quoique les raisons invoquées fussent toujours de l’ordre du goût et de l’esthétique, il est indéniable que les déterminantes de ceux-ci sont à chercher dans des inhibitions simples, le plus souvent le refus d’envisager sous une forme publique la vie sexuelle. Les chapeaux à large ouverture étant les plus difficiles à porter, je tiens les renseignements d’un grand magasin, sont les meilleurs marchés (à condition égale de matériel et de travail). Il faut conclure que le nombre de femmes à représentation vaginale large est le plus réduit. Mon expérience personnelle m’apprit, par contre, que des femmes, très refoulées sous ce rapport, portaient aussi des chapeaux à grande ouverture ; l’explication est à chercher dans une identité, sur un plan donné, des contraires qui se joignent apparemment.

Il semble résulter de ce rapide compte rendu que, indépendamment de la mode du moment — cette question intéressant particulièrement les lois économiques et l’alternance des symbolismes sexuels masculins et féminins —, la femme placée devant la nécessité du choix se réfugie dans des considérations inventées pour masquer ses mobiles intimes (désirs intra-utérins, exhibitionnisme des facultés érotiques, etc.) dans une théorie du goût et de l’esthétique qu’elle se fabrique inconsciemment, mais avec ingéniosité à cette intention. Qu’une femme ne se trompe jamais dans ses goûts veut dire uniquement que les déterminantes de sa sexualité trouvent toujours leur expression, la plus directe et sincère, dans l’objet de son choix de vêtements et d’ornements. L’automatisme du goût agit chez elle en dehors de toute raison et la transformation des désirs en symboles existants, au moyen du transfert, s’opère avec une suprême habileté.

Que l’esthétique n’ait pas une existence propre et indépendante, il n’y a plus que de bas critiques d’art (espèce particulièrement gélatineuse) pour ne pas s’en apercevoir. Rien ne saurait exister en dehors des caractères humains, la représentation du monde extérieur elle-même doit se plier à cette exigence. Je veux bien admettre que, dans l’évolution des formes d’art, le déterminisme économique et social prédomine, tandis que l’humain se révèle plus puissamment dans son contenu et que les influences réciproques des formes sur les contenus puissent, à un moment donné de l’histoire, arriver à la résumer. Mais le résidu d’une œuvre d’art, à n’importe quel moment de son évolution, restera toujours une quantité constante et c’est lui que nous avons en vue quand nous parlons de l’œuvre d’art. À l’attachement à celle-ci, préside le désir de retour à la vie pré-natale : le sentiment d’épanchement, de confort total et absolu, irrationnel, de l’absence de conscience et de responsabilité. Ce désir est de nature émotive, lié à l’angoisse du sentiment opposé, post-vital, représenté par la perte tragique, accidentelle, de la conscience. Autant il est doux de pouvoir se réfugier dans le premier en sécurité, autant la crainte du second est liée à l’idée de violence. Dans l’appréciation de l’œuvre d’art, ce souvenir pré-natal qui est presque toujours le même chez tous les individus (lié aux satisfactions que donnent les substances à toucher, à lécher, à sucer, à croquer, à manger, à appliquer contre la peau ou la paupière, les substances chaudes, obscures, humides, etc.) est corrigé par les souvenirs d’enfance, qui eux imprègnent de leur grande variété les goûts et les dons d’observation, c’est-à-dire la spécialisation et la fixation des obsessions. Ceux qui se sont occupés d’objets d’art primitif savent que les belles pièces présentent une usure due à l’attouchement prolongé qui ajoute à leur prix et à leur beauté (patine répandue plus ou moins uniformément sur toute la surface, par conséquent non pas uniquement provoquée par des raisons d’ordre pratique de transport ou de déplacement), attouchement que le sauvage n’exerce pas pour évaluer des facteurs esthétiques dont il n’a que faire, mais pour répondre à une nécessité réelle, désir qui souvent prend la forme collective et policée d’un usage magique quelconque. (Égrener des chapelets, porter des cannes, etc., dormir, chez les enfants, avec des objets à caractères totémiques, sucer certains jouets, etc. sont des phénomènes bien connus.) Ce qu’on appelle donc la patine des objets est une propriété infiniment précieuse, car elle est la confirmation que l’objet a déjà répondu aux désirs intra-utérins de toute une série d’individus et que, pour l’assouvissement de ceux-ci, il est réellement efficace. L’homme a besoin, pour apprécier une œuvre, de vérifier les expériences tactiles précédentes exercées sur elle, expériences qui sont les formes concrètes des représentations intra-utérines. Il est évident que cette pratique amène un perfectionnement du processus de transfert par lequel les sensations tactiles et gustatives se font éprouver visuellement. (Le plus subtil de ces transferts s’exerce sur les surfaces planes des tableaux, simulacres d’objets de sensation.) Ce qui distinguerait l’homme évolué du primitif, serait alors, sensiblement développée, sa faculté de transfert dont le rôle reste à étudier historiquement et, avant tout, le rôle de celle-ci dans l’élaboration de la métaphore. On peut atteindre à l’universalité dans ce domaine de la transposition en touchant ou en regardant la plus grande quantité d’objets, en éprouvant expérimentalement leur vertu évocatrice par rapport aux désirs obscurcis ou voilés par la conscience.

Les matériaux jouent un rôle important, il serait curieux de comparer le pouvoir magique que leur attribue la symbolique astrologique avec leur « qualité de rappel » qui active l’éclosion des désirs. La longue tradition populaire et empirique qui leur est attachée par les sciences occultes ou les superstitions (toucher du bois, marcher dans des matières fécales, etc.) est en tous points semblable à celles des clés des songes dans lesquelles Freud a vu les rudiments des symboles oniriques. À première vue, pour répondre aux représentations de la mémoire prénatale, les matières en apparence dures, mais facilement transformables, les matières mollissantes, de couleurs sombres, celles qui évoquent des sensations de tiédeur ou d’humidité, les matières de nuit, le bois, le charbon, les pierres demi-dures (à fonctionnement symbolique lunaire), l’ivoire, les tissus veloutés, les peaux, l’or, la poterie, la paille, etc., me semblent tout indiquées, tandis que les cristaux, les métaux polis, le marbre, la craie, la porcelaine et généralement tout ce qui a besoin des rayons du soleil pour s’affirmer, les matières indifférentes ou désagréables, sont des objets de jour, froids. Ceux-ci peuvent être troublants, ils ne sont attachants que dans la mesure où les souvenirs d’enfance ont déprécié la vision première et précise du confort prénatal. Les sensations olfactives, gustatives et auditives doivent aussi servir à déterminer le caractère de jour ou de nuit des objets, elles créeront, avec l’examen des qualités de poli, d’aspérité, etc., les nouveaux critères d’une esthétique plus particulièrement sortie de l’homme et enfin capable de lui être véritablement utile.

On se rend compte des difficultés qu’il y a à étudier un phénomène aussi mobile que la mode, de saisir à son passage quelques bribes d’information. Les femmes, à mesure que leur âge avance, portent leurs sacs à main accrochés à des lanières, on dirait que leur horreur de les toucher les tient à distance de leurs mains. Que penser aussi des formes pendantes de ces sacs délabrés et avilis, de leurs couleurs sombres (représentation du sado-masochisme à caractère scatophagique dans le brun — les chemises brunes — et d’autopunition dans le noir du deuil) ? Des souliers affaissés, du port du parapluie de plus en plus fréquent avec l’âge, devenant un instrument inséparable qui, en dehors du service qu’il rend comme symbole évocateur, prouve l’angoisse constante de « se mouiller » et, généralement, des coutumes en usage et de leur développement ?

Trop d’inestimable matériel humain qui se perd (et les mille menus objets en voie de disparition) pour l’histoire des désirs. La réorganisation des musées d’ethnographie devient une impérieuse nécessité.

Le classement actuel par série, ce mythe dangereux sous plus d’un aspect, procédant de l’idée préconçue, chère aux positivistes, du développement formel des objets du simple au compliqué, quand l’observation quotidienne apporte un démenti à cette idée enfantine de progression (le perfectionnement se produisant surtout sur un plan autre que celui de l’utilité courante), le classement des objets ethnographiques selon les données scientifiques de la première moitié du XIXe siècle néglige nos mœurs et nos usages actuels qui, au même titre que ceux des sauvages, constituent les chaînons nécessaires de l’histoire de l’homme.

La seule utilité d’un musée doit être de faciliter l’étude des désirs qui, eux, forment la base des mœurs et l’élément stable au long de leurs transformations. À côté des objets primitifs prendront place ceux qui les ont remplacés au cours des temps, en répondant aux mêmes exigences subconscientes des désirs humains.

L’évolution des objets de la civilisation matérielle sera montrée selon leur symbolisme caractéristique (elle ira des boutons innombrables aux façons de dresser les lits, des coquetiers aux harnachements, des corsets aux jouets d’enfant) et permettra de créer rationnellement des objets nécessaires aussi bien du point de vue de leur utilité fonctionnelle que — et surtout — de celui des revendications secrètes des représentations psychiques.

L’architecture « moderne », si hygiénique et dépouillée d’ornements qu’elle veuille paraître, n’a aucune chance de survivre — elle pourra vivoter grâce aux perversités passagères qu’une génération se croit en droit de formuler en s’infligeant la punition d’on ne sait quels péchés inconscients (la mauvaise conscience peut-être due à l’oppression capitaliste) —, car elle est la négation complète de l’image de la demeure. Depuis la caverne, car l’homme habitait la terre, « la mère », en passant par la yourte des Esquimaux, forme intermédiaire entre la grotte et la tente, remarquable exemple de construction utérine à laquelle on accède par des cavités à formes vaginales, jusqu’à la cabane conique ou demi-sphérique pourvue à l’entrée d’un poteau à caractère sacré, la demeure symbolise le confort prénatal. Quand on rendra à l’homme ce qu’on lui a ravi pendant l’adolescence et qu’enfant encore, il pouvait posséder, les royaumes de « luxe, calme et volupté » qu’il se construisait sous les couvertures du lit, sous les tables, tapi dans les cavités de terre, celles à entrée étroite surtout, quand on verra que le bien-être réside dans le clair-obscur des profondeurs tactiles et molles de la seule hygiène possible, celle des désirs prénataux, on reconstruira les maisons circulaires, sphériques et irrégulières dont l’homme a conservé le souvenir à partir des cavernes jusqu’aux berceaux et à la tombe, dans sa vision de vie intra-utérine qui, elle, ne connaît pas l’esthétique de castration dite moderne. Ce sera, en faisant valoir à ces aménagements les acquisitions de la vie actuelle, non pas un retour en arrière, mais un réel progrès sur ce que nous avons pris comme tel, la possibilité qu’on donnera à nos désirs les plus puissants, parce que latents et éternels, de se libérer normalement. L’intensité de ceux-ci n’a pas dû grandement changer depuis le stade de sauvagerie de l’homme, les formes des satisfactions se sont seulement morcelées et dispersées sur une masse plus large, et, affaiblies au point de perdre, avec leur acuité, le sens de la juste réalité et de la quiétude, elles ont, par leur dégénérescence même, préparé la voie de l’agressivité autopunitive qui caractérise les temps modernes. L’architecture de l’avenir sera intra-utérine, elle saura résoudre les problèmes du confort et du bien-être matériels et sentimentaux, en renonçant à son rôle d’interprète-serviteur de la bourgeoisie dont la volonté coercitive ne peut que séparer l’homme des chemins de son devenir.