Parler seul, de Tzara-Miro

par Henri Béhar, le 7 septembre 2017

PASSAGE EN REVUES« Parler seul, de Tzara-Miro », Histoires littéraires, 2014, n° 59- 60, pp.

Comme l’indique l’organisateur de ce numéro de la revues Histoires littéraires, c’est lui qui m’a demandé une contribution sur l’un des plus beaux livres illustrés de Tristan Tzara, que pour sa part il estimait fort, en qualité de lecteur comme de collectionneur. Je lui ai donc proposé de traiter de Parler seul, à mes yeux la plus grande réussite de Tristan Tzara allié à Joan Miro. Voici ce qu’il en écrit dans sa présentation : « Ainsi, Henri Béhar a accepté d’aborder un des chefs-d’œuvre du livre illustré au XXe siècle, dont le titre, Parler seul, témoigne de la voix unique par laquelle Tzara et Miró créent un langage propre où les signes — mots, couleurs, traits — parlent seuls, effectivement. Ceci nous montre par ailleurs combien il est difficile de trouver un terme pour décrire ce genre d’ouvrage : livre illustré, livre d’artiste, livre de dialogue ? Aucune de ces appellations ne réussit à circonscrire l’objet. »

Sommaire / Histoires littéraires n°59 60 ; Juillet-Décembre 2014 Dossier : Le texte et l’image Études

J. Bogousslavsky : Introduction H. Béhar : Parler seul, de Tzara- Miró S. Dieguez : La narration imagée de l’homme-machine O. Walusinski : Images de l’hystérie J. Bogousslavsky : Le chemin « littéraire » de Max Ernst V. Duzer : Zacharie Astruc, modèle et personnage au carrefour des arts A. Rodriguez : Gustave Roud. Du poète à l’écrivain-photographe Ph. Kaenel : Les Fables de La Fontaine en images

C. Le Quellec Cottier, L. Tatu : Représentations de la guerre A. Borrel : Méry Laurent chez Jacques-Emile Blanche. Histoire d’un portrait C. Bonucelli : Une nécrologie oubliée de Baudelaire J. Haussy : Le Mythe de Malraux B. Noël : Profils méconnus de Paul Verlaine Entretien avec René de Obaldia En lisant Histoires littéraires, par Delfeil de Ton Chronique des ventes et des catalogues En société / Livres reçus

Parler seul, de Tzara-Miró

Puisqu’il est admis aujourd’hui, pour des raisons qui m’échappent encore, qu’on peut parler de l’homme Tzara sans jamais avoir lu une seule de ses lignes, je voudrais ici prendre le contrepied de la pratique commune et traiter de ce qui, à mes eux, constitue la plus belle réussite du livre illustré de l’après-guerre : le volume Parler seul, né de la connivence du poète Tristan Tzara et de son complice de vieille date, le peintre Joan Miró, tolus deux soutenus par un éditeur de grand talent, Adrien Maeght, lui-même ancien graveur lithographe. La rareté de ce magnifique ouvrage, son prix actuel, pourraient éventuellement justifier l’ignorance du public, s’il n’y avait plusieurs éditions du texte seul pour satisfaire une éventuelle curiosité (à quand une édition au format de poche, comme les Constellations de Breton-Miró ?).

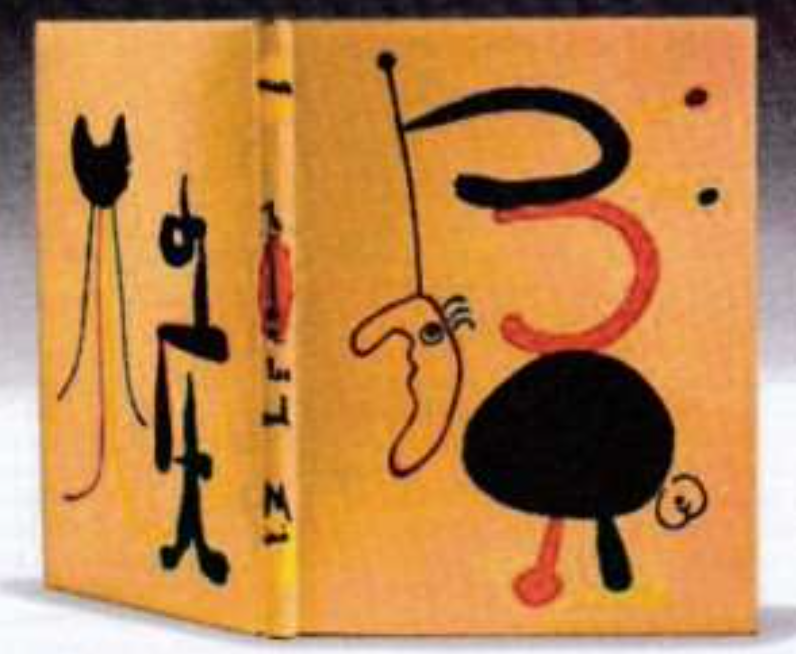

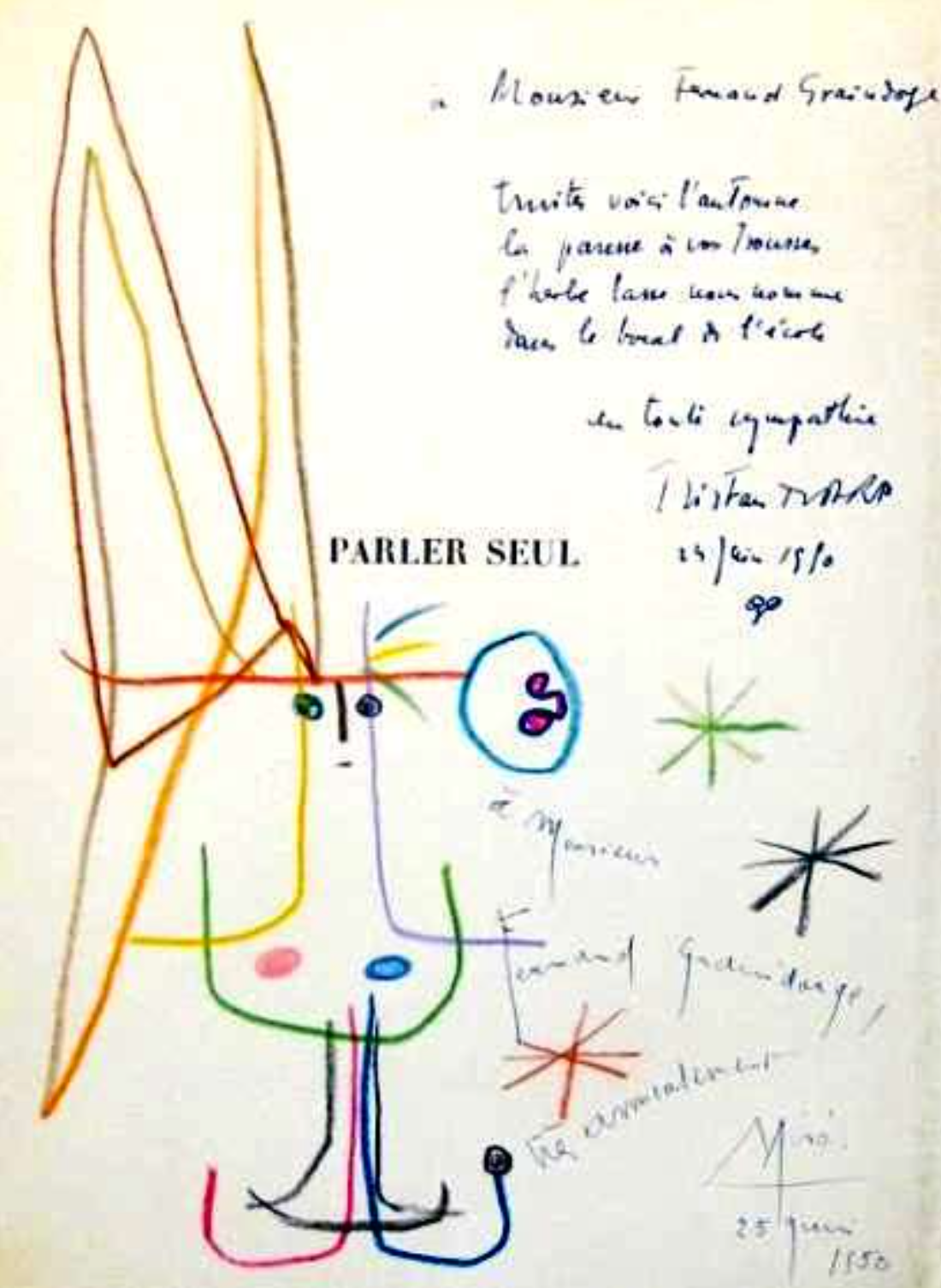

Je partirai de la description bibliographique courante : Tristan Tzara, Parler seul. Poème. Soixante- douze lithographies originales en noir et en couleurs par Joan Miró. Paris, Maeght, 1948-1950. 38x28 cm, 120 p., couverture illustrée rempliée sous cartonnage et emboitage spécialement lithographiés par Joan Miró. En feuilles, 70 lithographies en noir et en couleurs dont une en frontispice et 19 à pleine page. Limité à 253 exemplaires, le tirage se décompose en 20 ex. sur vélin de Montval, 30 ex. sur vélin d’Arches, 200 ex. sur Malacca pur chiffon, et 3 ex. réservés à l’auteur, l’illustrateur et l’éditeur. Achevé d’imprimer le 23 novembre 1948 chez Fequet et Baudier à Paris, il ne faudra pas moins de deux ans à Mourlot frères pour tirer les lithographies et détruire les pierres après tirage ! De fait, le poème, composé par Tzara à l’été 1945, résulte d’une double conjonction : la Libération d’une part (ce qui explique le desinit, « tu es sorti vivant » sur quoi glosera Michel Leiris), et, d’autre part, un séjour de deux mois que fit le poète à l’hôpital psychiatrique de Saint-Alban-sur- Limagnole (Lozère), à l’invitation de son ami le Docteur Bonnafé (lui-même obligé de demeurer à Lyon au même moment). L’établissement psychiatrique jouit d’une grande réputation. Il fut le point de départ de la psychiatrie institutionnelle, avant même la découverte des médicaments psychotropes, et son directeur, Lucien Bonnafé, n’hésitait pas à dénoncer la mort de 40 000 aliénés dans les hospices d’aliénés par suite des privations durant la guerre. Contestataire, à l’instar de ses nombreux amis surréalistes (il avait caché Paul Éluard auparavant), il se voulait un « désaliéniste », œuvrant pour la libération des malades mentaux et leur réinsertion dans la société. Parler seul. Combien de fois me le suis-je entendu reprocher ! au plus loin que je remonte dans mon enfance, je crois bien n’avoir fait que cela. Aujourd’hui, nul ne s’y attache : on croit que je parle dans un téléphone portable ! Est-ce pour autant le signe d’un désordre mental ? je ne crois pas. Il me semble que Tzara opinait en ce sens lorsqu’il se mit à composer ces poèmes, après de longues conversations avec les pensionnaires de l’hôpital, dont certains devinrent des amis. C’était la première fois qu’il se trouvait en contact avec des malades mentaux en traitement. Fortement impressionné, et très touché par la sympathie qu’ils dégageaient, et leur besoin d’affection, d’humanité disait-il, il ne pouvait que leur donner la parole dans sa propre poésie. À la différence d’Éluard qui, en semblables circonstances, écrivit les Souvenirs de la maison des fous (1946) en brossant des portraits extrêmement sensibles mais tout extérieurs, les poèmes de Tzara brisent la carapace des êtres et des choses, font éclater le langage, lui donnant une apparence de décousu, qui est celui-là même de ses interlocuteurs. Il fallait évidemment être passé par l’expérimentation dadaïste pour se trouver d’emblée à ce niveau d’expression naturelle. D’autant plus que, pour Tzara, parler seul, c’est justement le contraire de la solitude, c’est s’ouvrir au monde, se fondre immédiatement dans la nature, parmi les végétaux et les animaux. L’humanité n’est pas désertée : c’est plutôt un trop plein de sensibilité, un intense besoin d’affection qui se manifeste à travers ses vers. Ouvrons le livre et lisons (1) :

étrangère dans le soleil des cloches je t’ai vue fugitive aux bras de feuilles mortes rien qu'une fenêtre donnant sur l'air des libres barques le feu s'est étranglé dans la tête errante (Étrangère, p. 39)

dans l’eau des pierres que voilà comme sur les tessons du soleil à boire je t’ai retrouvée invincible à tout jamais chaude telle la fourmi sur la route intraduisible tu t’es découverte (Égarées, p. 41)

Le recueil était donc achevé en 1945. Tzara ne l’a pas fait imprimer avant d’avoir trouvé un illustrateur, capable de l’habiller comme avaient déjà fait naguère pour lui Masson, Picasso, Matisse, et surtout Miró qui venait de lui fournir huit eaux-fortes pour le Desespéranto (3e partie de l’Antitête) dans la réédition Bordas. C’est tout naturellement qu’il s’est tourné vers lui pour lui confier ces poèmes de sable et de cascades, de rires et d’oubli. D’autant plus que l’artiste avait déjà orné de quatre lithographies son recueil L’Arbre des voyageurs aux éditions de la Montagne (1930). Maeght, qui sera dès lors son marchand exclusif, n’hésita pas un instant. À la sortie du volume, Miró déclara : « ... moi, j’étais très enveloppé [sic] pour cela car c’est le premier grand livre que j’ai pu illustrer, d’autant plus que c’est avec Tzara qui est un vieil ami, un des premiers hommes que j’ai connus à Paris en 1920, un des premiers qui m’a défendu. D’autant plus que j’ai beaucoup pensé au mouvement Dada qui, à mon avis, a une énorme portée spirituelle... » Comment qualifier cette collaboration entre le peintre et le poète, et cette réussite unique dans l’art du livre ? Parlera-t-on de « dialogue par le livre », comme le suggère Yves Peyré ? Sans doute, mais à condition de bien voir que ce dialogue est tout a posteriori ou, pour le moins, différé. À preuve la lettre de Miró adressée à son compère le 5 avril 1948 : « J’aime beaucoup le texte que je dois illustrer, et j’espère faire quelque chose de bien » (BLJD, TZRC 2729). Nous nous trouvons donc en présence d’un cas extrêmement classique, celui d’un graphiste qui se trouve avoir à « illustrer » un ensemble poétique préétabli. Cependant, à la différence de ses prédécesseurs, le peintre ne cherche pas à donner une interprétation visuelle du texte, à le rendre plus immédiatement compréhensible ou bien à en donner un libre contrepoint. Si transposition d’art (ekphrasis) il y a, comme chaque fois qu’on passe du langage poétique à un autre, celle-ci n’est pas banale, puisque chacun des deux artistes poursuit son propre monologue afin de Parler seul à la puissance deux. Ici, Joan Miró ne tente pas de répondre à Tzara, ni de lui faire partager son propre point de vue sur les propos suggérés de « l’étrangère », des « égarées », sur « les mots de paille » ou « les paroles des vieux et des jeunes », c’est-à-dire sur chacune des sections du recueil. Mais il structure l’ouvrage à l’aide de sa propre grammaire formelle, de son système numérique personnel, en lui donnant la plus forte cohésion, ponctuant ici et là, rêvant à sa façon, par association d’idées, sur les mots perçus à travers les irisations du texte. Michel Leiris en a immédiatement analysé le processus : « Parallèlement aux mots qui sont des graines (‘‘grains et issues’’ a dit ailleurs Tzara) les signes typographiques, ici, se révèlent capables de germination eux aussi. Rien de plus hasardeux et, à la fois, de mieux organisé que ce livre qui est naissance du livre ou création progressive dont imprimerie d’une part et vocabulaire d’autre part constituent, semble-t-il, les seuls principes animateurs. Sans doute parlent-ils seuls, ces mots qui s’enchaînent d’eux-mêmes sans loi autre que la poésie, et seuls aussi ces matériaux que Miró met en œuvre : caractères, chiffres, quand ce n’est simples points ou traits, bref, marques apparemment quelconques sur le blanc de la page, mais qu’on voit s’augmenter d’appendices et de protubérances comme les lettres ‘‘bouletées’’ ou ‘’à lunettes’’ des écritures magiques et dont, un peu plus loin, on s’aperçoit qu’elles contenaient en puissance de drôles de figures comme un défaut du mur et déjà, virtuellement, le graffito qu’il deviendra moyennant quelque addition » (1950, Écrits sur l’art, CNRS éditions, p. 186). N’allez pas croire que Miró, quand il reprend la division de chaque section par des chiffres romains ou arabes, se contente de la graphie commune. On reconnait le III romain, mais un point adventice fait penser à un bilboquet, à une pelote de laine ou à un oursin en devenir. De même, le 3 arabe se prend une boule sur la tête, ou encore se prolonge par un fil, porteur lui-même de la tête à Toto. Le 4 arabe, en noir, s’équilibre d’une longue traine en queue de pie, et ainsi de suite. « La palette se réduirait volontairement au rouge, au bleu, au vert, au jaune et au noir, sans cesse combinés dans une arithmétique dont les règles seraient liées à une progression chromatique, si ses signes soudainement ne germaient de la façon la plus inattendue, le crayon lithographique les nantissant de têtes, d’appendices, de membres, de couleurs qui font éclater toute amorce de convention », commente François Chapon en jouant des allitérations comme n’importe quel Racine (Le Peintre et le livre, p. 178). Et de conclure à l’analogie des deux démarches, du peintre et du poète. On serait tenté d’y voir des idéogrammes chinois, et de suivre le raisonnement d’une jeune chercheuse coréenne, qui voit à tel endroit un chiffre transformé en montagne, et pense aussitôt à l’art typographique du Moonjado (sorte de caractères typographiques peignant les traits empruntés à la nature, des oiseaux, des fleurs...) si un tel procédé n’était prématuré au sujet de Miró. En vérité, si l’on peut à bon droit parler d’une réussite pour ce livre d’art, ce n’est pas seulement parce que le langage du poète trouve son écho dans celui du peintre, c’est surtout parce que l’ensemble forme un livre, avec sa structure propre, ses séquences de trois pages ponctuées par une illustration en pleine page, son rythme, qui jamais ne s’enlise dans le formalisme. En parfait accord avec le poète, l’artiste s’est approprié l’ouvrage depuis la couverture jusqu’à l’achevé d’imprimer, y apposant sa marque et son univers élémentaire. Au bilan, Tristan Tzara pouvait se flatter d’avoir eu le nez creux en suggérant le nom du Catalan à l’éditeur. Il savait que sa timidité apparente, ses longs silences, sa patience infinie, recouvraient une démarche semblable à celle qu’il avait voulu mettre en mots : « Alors, lorsque j’ai terminé ce poème, le problème s’est posé à moi de savoir qui pourrait l’illustrer ; or, il n’y avait que mon vieil ami Miró qui était le plus près de cet esprit ; à cause de la fraîcheur de ses sentiments et de l’univers dans lequel il vit, où il a mis sa peinture et tout son art. Il sent des racines très profondes qui rapprochent le plus de l’homme à l’état de nudité de la conscience (2). » C’est, à peu de choses près, ce qu’il confiait au lecteur dans un article, « Joan Miró et l’interrogation naissante », paru dans la revue de la Galerie Maeght, Derrière le miroir, au moment où s’achevait la l’impression typographique de son poème. Il y relevait un art revenu à son enfance et transformé, un dépassement ayant son propre langage et disposant d’un alphabet dont chaque lettre est le signe d’une vie nouvelle. Une telle fraternité d’art ne pouvait que susciter l’enthousiasme des amateurs. Henri BÉHAR

Illustrations empruntées à : François Chapon, Le Peintre et le livre, Flammarion, 1987, pp. 179-180. (cette formule pour écarter les frais de reproduction). Voir sur ce même site : Tzara-Picasso : La rose et le chien : Le livre objet perpétuel : La Rose et le chien (1958)] (melusine-surrealisme.fr) Lire : Tristan Tzara, , Œuvres complètes, t. I à VI, éditions Flammarion, 1975-1990.

(1) Je cite d’après les Œuvres complètes de Tristan Tzara procurées par mes soins, t. IV, 1980. (2) Interview de l’ORTF déjà citée, OC IV, p. 583.