Duchamp s'invite chez Jarry

par Henri Béhar, le 25 novembre 2014

PUBLICATIONS DIVERSESDuchamp s'invite chez Jarry

(inédit, nov. 2014)

(À propos de l’adaptation du Surmâle par J.-C. Averty, 1980)

Le Surmâle est, sans doute, l’œuvre de Jarry la plus connue après Ubu roi, et la plus éditée depuis son apparition en 1902. On conçoit facilement qu’après avoir mis en image quasiment tous les Ubus, Jean-Christophe Averty ait éprouvé le besoin de s’attaquer à cette œuvre, et de lui donner un équivalent pour le petit écran. D’autant plus que le sous-titre, « roman moderne », est bien fait pour titiller le maître des images.

Dans ma thèse sur La Dramaturgie d’Alfred Jarry (1975), je faisais observer combien un certain nombre de ses œuvres narratives comportaient des séquences spectaculaires, vues par un homme de théâtre et même de cinéma, au moment précis où le septième art, après avoir diverti petits et grands, tendait à se constituer en art du mouvement et du vivant. Avec une couleur spécifique dans tous les cas, qui tenait à l’érotisme, constituant organique de toutes ses imaginations. Voici ce que j’écrivais alors :

Chez Jarry, en effet, l’acte sexuel — ou ce qui en tient lieu — apparaît à la fois comme une compétition sportive, un exercice physique absolu et un spectacle théâtral. Il n’est pas de roman dont un chapitre ne soit consacré aux jeux de l’amour : Faustroll dort près de Visité qui « ne survécut point à la fréquence de Priape » (Pl. I, 713) et une variante explicitait la comparaison meurtrière : « elle ne survécut point à la fréquence du glaive de Priape ». Les Jours et les nuits s’ouvre sur une partie carrée, où les deux équipes ont pris soin de se munir d’une ardoise pour y inscrire leurs records respectifs. Dans L’Amour absolu, au titre significatif, la compétition est sublimée par l’inceste, expression infinie de l’amour. Enfin Messaline et Le Surmâle, romans de structure identique, portent à son comble la thématique érotique de Jarry. Les deux héros sont, comme Emmanuel de L’Amour absolu, des dieux à leur manière ou, dans le vocabulaire jarryque, des monstres, ce qui revient au même : « Or c’est un monstre plus infâme et plus inassouvi et plus beau que la femelle de métal, qui retourne à sa tanière : la seule femme qui incarne absolument le mot que, bien avant la ville fondée, dès la première parole latine, on jette à la face des prostituées dans un crachat ou dans un baiser : Lupa, et cette abstraction vivante est un pire prodige que l’âme subitement infuse à une effigie sur un socle » (Pl. II, 76). Tous deux sont des comédiens déguisés. L’impératrice romaine en courtisane porte perruque blonde ; le châtelain de Lurance en Indien d’Amérique, la poitrine teinte en rouge, muni du calumet et du tomahawk. Si l’on s’interroge sur le besoin qu’ils éprouvent de se montrer en se dissimulant, de faire reconnaître leurs talents en les désavouant, il ne vient qu’une seule réponse, formulée à propos de Marcueil : « Pour vérifier si son masque tenait bien, sans doute… » (Pl. II, 253). « Tous deux prétendent atteindre des records inégalables, Messaline essuyant vingt-quatre assauts en une nuit, mais jamais satisfaite, Marcueil surpassant la fréquence de soixante-dix consommations en vingt-quatre heures. Chaque fois, le jeu auquel ils se livrent est un spectacle pour autrui. Inutile de redire, après Jean Genet, les qualités théâtrales du bordel où se rend Messaline ; la chambre de Marcueil semblerait plus intime, réservant l’incognito de la partenaire au masque de fourrure, mais il n’en est rien : elle est aménagée de telle sorte qu’un observateur (un savant il est vrai) puisse, sans être vu, enregistrer officiellement le succès, et comporte une petite fenêtre d’où les sept courtisanes pourront, au dernier moment, contempler la défaite de leur rivale. De sorte que l’épreuve sera épiée de deux lieux différents et donnera lieu à deux versions contradictoires. Enfin les deux héros trouvent dans la mort l’absolu de leur désir, Messaline avec le glaive, dieu phallique, Marcueil en rendant la machine amoureuse de l’homme, finissant couronné d’épines et crucifié. »

On me pardonnera cette trop longue citation, qui s’imposait pour montrer combien mon analyse anticipait la « lecture » proposée par Jean-Christophe Averty. À tel point que l’on peut se demander si le réalisateur ne s’en est pas inspiré, comme il nous dit l’avoir fait pour certaines œuvres de son corpus, dont il se plait à témoigner que l’idée de les monter lui en est venue à la lecture de mon Étude sur le théâtre dada et surréaliste (1967).

D’autres s’attacheront à étudier les propriétés de cette adaptation. Disons, pour tout simplifier, qu’elle est absolument fidèle, comme tous les travaux auxquels s’est exercé le vidéaste. Qu’il suffise de savoir que le roman comporte trois séquences essentielles, sur lesquelles le film est bâti.

A. « L’amour est un acte sans importance ». Cette affirmation péremptoire est prononcée par le héros lui-même. Elle entraîne divers épisodes du roman, destiné à la mettre en valeur.

B. La course des 10.000 miles ; compétition entre une quintuplette et un train ; mystérieux pédard (comme on disait au début du siècle dernier pour désigner un coureur cycliste).

C. Le record de l’Indien. Expérience physique.

À ce point de l’exposé, il est indispensable de bien s’imprégner du téléfilm (ou de son DVD) produit par l’Institut National de l’Audiovisuel. Pour faire bref, lors de notre journée d’étude du 22 novembre 2014, j’ai montré la course des 10.000 miles et ensuite projeté une trentaine d’images d’un document PowerPoint, où l’on voyait comment un peintre, qui n’est jamais nommé, ni dans le texte, ni dans l’adaptation, faisait une apparition subreptice et déléguait ses principales productions, pourtant peu nombreuses, de telle sorte qu’elles orientaient notre vision et, plus généralement, la compréhension de l’œuvre.

Le livre reprenant les propos énoncés durant cette journée ne permet pas de reproduire toutes les images qui y furent projetées. Je me bornerai, par la force des choses, à fournir celles qui attestent la véracité de mon propos.

Tout d’abord, voici, surgissant de l’obscurité, Marcel Duchamp lui-même, en tenue de domestique, apportant le manteau de Marcueil qui s’apprête à sortir.

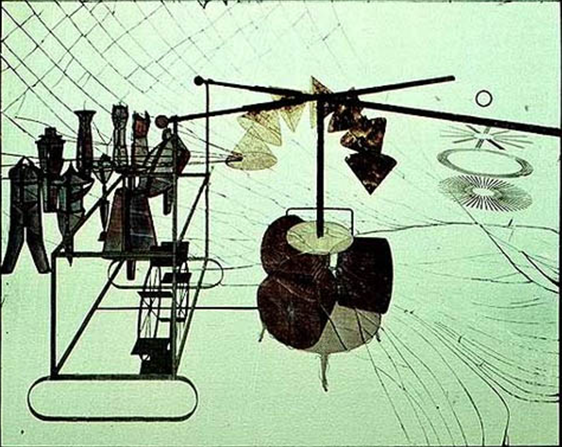

Nul n’ignore de nos jours la célèbre Mariée mise à nu par ses célibataires, même (1915-1923), autrement dénommée Le Grand Verre, de Marcel Duchamp. Pour mémoire, et dans un but strictement démonstratif, voici une image de la partie inférieure du tableau de verre :

Cette partie constitue le décor du premier tableau. Sans s’en rendre compte, les personnages se trouvent à l’intérieur de la machine conçue par le peintre des énigmes :

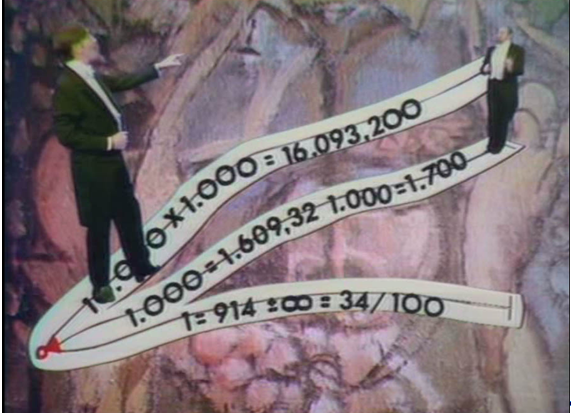

Ce serait un jeu fort divertissant que de rechercher tous les éléments qui de la mise en scène d’Averty fonctionnent comme des échos de l’œuvre complet de Marcel Duchamp. On se contentera d’en signaler quelques-uns, les plus objectifs. Voici que les protagonistes dissertent de la dénomination « dix mille milles » et de sa valeur numérique :

Cet instantané n’est pas sans évoquer les calculs du peintre autour du maitre étalon, et notamment ce qu’il cherchait à prouver avec le « stoppage-étalon ».

N’oublions pas que dans le récit, nous sommes, par anticipation, en 1920. Plus qu’un clin d’œil vers Duchamp, l’opération semble nous dire : voyez comme ces recherches apparemment inutiles et sans intérêt du plasticien secret devaient trouver leur champ d’application dans le futur, devenant pour nous un futur antérieur !

On trouve tout au long du film de multiples rappels de l’œuvre de Marcel ; jeux verbaux de Rrose Sélavy, roto-reliefs, décors empruntés à Anémic-cinémA, esquisses au tableau des « moules mâlics », ou bien, sans lien apparent, figuration des « témoins oculistes », et même, en guise d’intermède, le voile de la mariée, etc. Fugitivement, l’ombre d’un personnage montant l’escalier fait signe à son modèle inverse, le nu descendant l’escalier, etc.

Dans ce domaine, l’emprunt s’impose sur toute l’œuvre, y compris la moins divulguée.

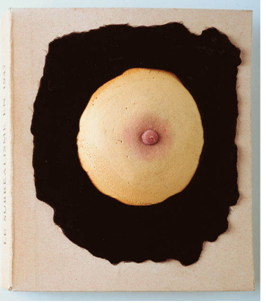

Voici un bien singulier sofa, qui renvoie aussitôt à la couverture du catalogue de l’exposition surréaliste de 1947 :

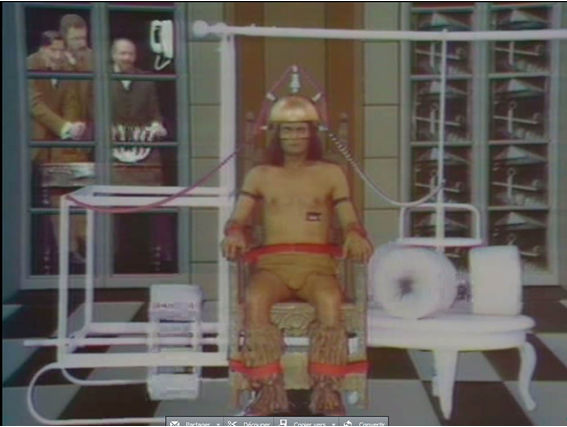

Duchamp, dont chaque geste était pensé et mesuré, s’était réservé la tâche de peindre lui-mêm le téton de chaque sein de mousse… Pour terminer, nous ferons un arrêt sur image au moment où le Surmâle, attaché sur la machine à inspirer l’amour tel un condamné à mort, parvient à inverser le courant en rendant ladite machine amoureuse de lui :

Si les fils électriques font songer aux illustrations traditionnelles dans la science-fiction, on perçoit néanmoins des allusions à Duchamp avec le porte-chapeau servant de rhéostat, une disposition des bobines semblable à la broyeuse de chocolat, et le cadre général rappelant la figure 2.

Il faut, par conséquent, admettre que Marcel Duchamp, le peintre des célibataires, même, a envahi la transposition télévisuelle du roman de Jarry, le structurant, lui donnant aussi bien son arrière-plan que ses motifs internes, mettant à nu les passages les plus obscurs. Pourtant, une question reste posée : pourquoi Jean-Christophe Averty a-t-il éprouvé le besoin d’opérer une telle confrontation ? Non qu’elle soit illégitime à nos yeux, d’autant que l’intrusion du plasticien est mentionnée dès le générique.

* * *

Tout cela provient, me semble-t-il, d’une simple lecture de l’essai de Michel Carrouges : Les Machines célibataires (Arcanes, 1954). On sait combien, malgré les débats à l’intérieur du surréalisme suscités par l’Affaire Carrouges-Pastoureau (celui-ci dénonçant les liens de celui-là avec les dominicains), l’essai sur de telles machines présentes chez les plus grands romanciers du temps a impressionné le lectorat de l’époque.

L’auteur y consacre un chapitre à Jarry, et plus précisément au Surmâle d’une part, aux Jours et les Nuits d’autre part. Pour faire bref, je ne m’intéresserais qu’au premier, où Carrouges distingue trois machines célibataires, dont il analyse le fonctionnement. J’en rappelle brièvement les motifs ci-après.

1) La Course des dix mille miles :

La femme domine, dans le train, vivante et présente (à la différence de Duchamp et Kafka). Signes de défloration : la vitre couverte de roses se défait = ce que Duchamp appelle « le passage de la vierge à la mariée ». Son père ne joue pas le rôle familial que la société lui attribue normalement, il est l’inventeur du perpetual motion food.

Sur la route, la quintuplette, le nain, le surmâle constituent un ensemble de 7 célibataires mâles. Le responsable de toute l’affaire en est le corporal (linge catholique), etc. ; trois signaux de la mort conduisent au cimetière des uniformes en livrée.

Dans la compétition, une ombre = témoins oculistes, rayons de la bicyclette… Poteau final coiffé de roses rouges, on devine ce qu’il symbolise !

2) La grande salle du château de Lurance :

Uniformes et livrées (gendarme, juge, garde-chasse, Indien …).

Théâtre, 3 organes de verre : hublot, galerie, monocle-phono.

Les 7 femmes vénales = 7 mariées oculistes. Ajouter le Docteur et le phono= cyclope = 3 témoins oculistes.

Acte = 82 fois, coïtus interruptus : « ils se souciaient d’eux seuls et ne voulaient point préparer d’autres vies ».

Mort apparente d’Ellen. Épuisement de l’Indien.

3) Machine électromagnétique :

Machine à inspirer l’amour. Surprise : c’est l’Indien qui la charge et la fait éclater ! Mais il se heurte à la grille, électrocuté.

Reste le perpetual motion food, aliment indispensable, sans référence chez Duchamp.

Un autre chapitre est consacré à l’analyse conjointe de La Colonie pénitentiaire de Kafka, et du Grand Verre de Duchamp. Impossible de le suivre dans le détail, qui nous ferait sortir de notre propos, notamment par une lecture biblique qui n’a pas lieu d’être ici, malgré la culture religieuse de Jarry (voir mes Cultures de Jarry).

Au bilan, Carrouges démontre bien que tout cela participe d’un mythe nouveau, synthétisé par Duchamp dans l’œuvre plastique, par Jarry et d’autres dans la littérature. Les convergences entre l’analyse de Michel Carrouges et le scénario d’Averty sont telles qu’on ne peut croire que le cinéaste ne l’ait pas lu. Je ne dis pas qu’il se soit inspiré de ses réflexions la plume à la main. La consistance donnée au mythe nouveau postulé par André Breton, sous les espèces de la « machine célibataire », ne pouvait que le séduire et l’influencer à bas bruit.

* * *

Pour conclure, je crois pouvoir affirmer que, volontairement ou non, J.-C. Averty perçoit Jarry à travers l’œuvre d’un grand célibataire (au sens mythique du terme) : Marcel Duchamp. Peu importe que cela se vérifie ou non dans la réalité. Que Marcel se soit comporté en célibataire permanent ou qu’il se soit marié ne change rien aux structures de l’imaginaire qu’il met en place avec ses œuvres, lesquelles fonctionnent bien selon les principes dont Carrouges a su dégager les linéaments. Ce n’est pas pour nous surprendre puisque Jarry était un dieu pour Duchamp (que celui-ci ait été promu satrape du Collège de ’Pataphysique ne prouve rien, sinon une sympathie objective). La chaîne qui conduit à Jean-Christophe Averty n’a pas davantage de mystère. D’ailleurs celui-ci nous a confié, au cours des discussions qui ont suivi cet exposé, qu’il avait longuement rencontré Duchamp à Cadaquès, lequel l’avait orienté vers Le Surmâle, à tel point qu’il n’avait qu’une seule idée en tête lorsqu’il lui fut donné de l’adapter pour la télévision : y faire entrer Duchamp et son cortège de doublures.

Toutefois, il demeure un mystère à mes yeux. Alors que Marcel Duchamp est décédé en 1968, et que, par testament, l’œuvre secrètement élaborée pour le Musée de Philadelphie est visible un an après, Averty ne va pas jusqu’au bout de l’entrecroisement du Surmâle avec l’œuvre définitive de Duchamp : il semble ignorer Étant donnés… (1946-1966), révélée au public en 1969. Les signes ne manquent pas qui renvoient de l’installation au roman.

Henri BÉHAR

Lire Jarry en verve