« Lingua » ‒ Signe, mythe, grammaire et style dans l’œuvre de Carl Einstein

par Klaus H. Kiefer

Je crains que nous ne puissions nous défaire de Dieu, car nous avons encore foi

en la grammaire…

Ich fürchte, wir werden Gott nicht los, weil wir noch an die Grammatik glauben…

Friedrich Nietzsche : Crépuscule des idoles / Götzen-Dämmerung

[Télécharger cette communication au format PDF]

1. Crise du langage

Carl Einstein (1885-1940) s’intéresse très tôt aux problèmes linguistiques ce qui ne surprend pas puisque dès la fin du siècle la « crise du langage » était dans l’air, soit qu’on s’inspire de Friedrich Nietzsche, de Hugo von Hofmannsthal (la fameuse « Lettre de Lord Chandos » [« Ein Brief »]) ou de Fritz Mauthner, soit qu’on éprouve le conflit de communi-cation entre générations, l’explosion du savoir, l’avènement des mass média etc. en personne.[1] La décadence des certitudes et des valeurs demanda des solutions créatrices. Le chapitre III du roman de jeunesse de Carl Einstein, « Bébuquin ou les dilettantes du miracle » (« Bebuquin oder Die Dilettanten des Wunders ») dont les quatre premiers chapitres furent d’abord publiés en 1907 sous le titre de « Monsieur Giorgio Bébuquin » (« Herr Giorgio Bebuquin »),[2] contient un passage un peu paradoxal où l’auteur conçoit déjà le problème du signe in nuce. Son porte-parole est Nabuchodonosor (all. Nebukadnezar) Böhm. Celui-ci représente un intellectuel épicurien (bohémien, d’où son nom), une sorte de mentor ‒ plus tard, on aurait peut-être dit « surmoi » ‒ de Bébuquin ; il disparaît et renaît pourtant dans un vase de cognac, pareil au « Vase d’or » (« Der goldne Topf ») d’E.T.A. Hoffmann.[3] Böhm critique tous ceux qui n’ont jamais compris ce qu’est un bon tableau : c’est là leur défaut. Ce sont des lycéens qui manquent de concentration et qui n’arrivent donc jamais à dépasser ne serait-ce qu’un seul concept ‒ et c’est justement le concept que je nie. Le concept est autant un non-sens que la chose. On ne se débarrasse jamais des combinaisons. Le concept veut aller vers les choses, et moi, c’est exactement l’inverse que je veux. (BW, 23)

Diese Leute haben nie ein gutes Bild begriffen, [;] da steckt ihr Fehler. Das sind unkonzentrierte Gymnasiasten, die deswegen über einen Begriff nicht herauskommen [hinauskommen] und gerade den leugne ich. Der Begriff ist gerade so ein Nonsens wie die Sache. Man wird nie die Kombination los. Der Begriff will zu den Dingen, aber gerade das Umgekehrte will ich. (BA 1, 21 ~ BA 1, 98)

Cet intérêt philosophique remonte aux années scolaires. Au lycée humaniste, Einstein (qui passa le bac en 1904) était fasciné par l’allégorie idéaliste de la caverne de Platon,[4] mais il faudra discuter plus tard si tout ce que l’autobiographe des années trente rappelle à propos du langage de l’enfant est authentique. De toute façon, dans sa critique contemporaine du « Bébuquin », Kurt Hiller décrit l’auteur comme « un jeune homme qui a absorbé la quintessence de l’état des choses spirituelles de son temps et qui veut progresser » (tradK = « [ein] junger Kerl, welcher die Quintessenz des geistigen Tatbestands seiner Zeit intus hat und weiter will » [CEM, 52] ; ill. 1).

Ill. 1 : Max Oppenheimer : Einstein, 1912

Il ne s’agit pas ici d’analyser tous les « cocktails de la spéculation » (BA 3, 181) ‒ et de l’alcool ‒ que les protagonistes du roman dégustent à gogo.[5] Cependant, la citation de Böhm est bien nette. Böhm déteste les déductions qui partent d’une idée abstraite ou d’un concept,[6] même s’il est défini de façon « claire et distincte », car c’est par les mots et leur logique[7] que la civilisation s’impose. Böhm veut rebrousser chemin et ‒ adepte d’Ernst Mach ‒ créer des « signes » à partir des choses, plus précisément des éléments, des sensations. C’est pourquoi il préfère le « tableau » (« Bild »)[8] au « concept » (« Begriff »), plus généralement les moyens d’expression de la peinture à ceux du langage, parce que les perceptions optiques d’après Mach sont des « sensations » (« Empfindungen ») élémentaires.

Einstein est encore loin d’être le critique d’art qu’il sera plus tard, « une sorte de Caruso dans sa spécialité » (tradK = « eine art Caruso in seiner spezialitaet » (Einstein, auto-ironique, à Ewald Wasmuth 1932 [DLA]), et les tableaux qu’il connaît ne sont pas encore de nature « cubiste » (cf. BA 1, 81, 93, 99).[9] Böhm, d’un ton professoral, déplore la circularité de « chose » et « concept », « Sache » et « Begriff », qui sont « combinés », pendant qu’en même temps Ferdinand de Saussure se concentre sur le signe linguistique dont les deux éléments, « concept » et « image acoustique », seraient « intimement uni et s’appellent l’un l’autre ».[10] Le dadaïste Hugo Ball pour qui « Bébuquin » était « déterminant »[11] découvre le « jeu » entre « chose » et « concept » d’où résulte parallèlement l’idée de l’arbitrarité chez Ferdinand de Saussure: « Pourquoi l’arbre ne peut pas s’appeler Pluplusch, et Pluplubasch, s’il a plu ? Et pourquoi faut-il qu’il ‘s’appelle’ absolument ? » (tradK = « Warum kann der Baum nicht Pluplusch heißen, und Pluplubasch, wenn es geregnet hat? Und warum muß er überhaupt etwas heißen? »)[12] Malheureusement, ni le mystique Ball, ni plus tard les écrivains surréalistes n’avaient de compétence théorique.[13] Ceci n’est pas une critique, mais un fait et un problème méthodologique. Les créateurs sont des « essayistes » au sens littéraire du terme. L’interprète qui explique et corrige arrive toujours post festum.

2. Évolution ‒ révolution ‒ destruction

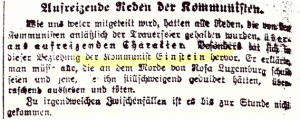

Au cours de la Grande Guerre et la révolution de Berlin, Einstein ne réfléchit pas sur le langage qui lui sert d’instrument politique et satirique. Passons son rôle Bruxellois au conseil des soldats (Soldatenrat) lesquels il incite à la révolte du haut d’un balcon de l’Hôtel de Ville ; Max Ernst en était le témoin.[14] Peu de temps après, Einstein tint une oraison funèbre, jugée ‒ rien d’étonnant ‒ agressive par la presse libérale et de droite, à l’enterrement de Rosa Luxemburg (ill. 2).[15] Il édite avec George Grosz la revue révolutionnaire « Le Sérieux sanglant » (tradK = « Der blutige Ernst ») qui « fouette les parasites [de la guerre et de l’après-guerre] jusqu’au sang » (tradK = « peitscht die Schädlichen bis aufs Blut » [W 2, 392] ; ill. 3).

Ill. 2 : Acht-Uhr-Abendblatt (Berlin), 13 juin 1919

Ill. 2 : Acht-Uhr-Abendblatt (Berlin), 13 juin 1919

Ill. 3 : Carl Einstein u. Georges Grosz : Der blutige Ernst, 1919

Ill. 3 : Carl Einstein u. Georges Grosz : Der blutige Ernst, 1919

Après la défaite de Spartakus, Einstein poursuit sa carrière d’écrivain et de critique d’art et élabore en peu de temps deux principes fondamentaux:

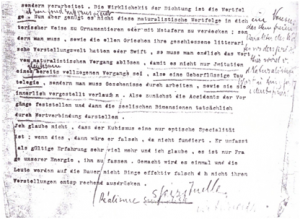

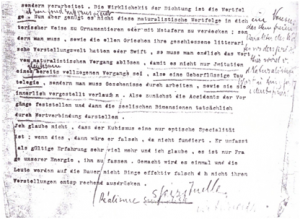

(1) La découverte de la sculpture nègre et l’avènement du cubisme qu’il observe de tout près le convainc que l’artiste n’est pas obligé d’imiter, mais qu’il est libre de créer : « Répéter ou inventer ‒ il fallait se décider. » (K 3MS, 95 = « Wiederholung oder Erfindung ‒ man wollte sich entscheiden. » [K 1, 56]). C’est ce que Guillaume Apollinaire avait proclamé depuis longtemps. Le soutien qu’Einstein apportr à l’avant-garde atteint pourtant des dimensions philosophiques ; il crée une véritable utopie de l’homme créateur. Fini donc toute métaphysique soit platonicienne, soit judéo-chrétienne qui pourtant hantent Einstein et ses protagonistes, car comment remplir l’énorme vide que les dieux et les idées absolues ont délaissé ? Dans sa fameuse lettre à Daniel-Henry Kahnweiler en 1923 dont il voulait se servir comme manifeste plus tard ‒ intention bloquée par le premier manifeste du surréalisme, Einstein (ill. 4)[16] ‒ constate :

[…] des histoires comme la perte de la parole, ou la dissolution d’une personne, ou bien la désunification [dissociation] du sentiment du temps. C’est-à-dire, pour commencer, des thèmes simples […] C’est que j’avais commencé de faire, en 1906, dans « Bebuquin », d’une façon incertaine et timide. Les travaux des « cubistes » m’avaient confirmé dans l’idée qu’il est possible d’apporter des transformations dans les nuances de la sensation ; c’est probablement, en dépit de tous les discours, la seule chose intéressante. (EKCM, 49)

[…] Geschichten wie, Verlieren der Sprache, oder Auflösung einer Person, oder Veruneinigung [sic] des Zeitgefühls. Also zunächst mal einfache Themen […]. Solche Dinge hatte ich im Bebuquin 1906 unsicher und zaghaft begonnen. Die Arbeiten der « Kubisten » waren mir eine Bestätigung, dass eine Umnüancierung der Empfindung möglich ist: wahrscheinlich trotz allen Geredes, das einzig interessante. (EKC, 140)

Ill. 4 : Lettre à Daniel-Henry Kahnweiler (« Kahnweilerbrief »), retouchée après 1924

Ill. 4 : Lettre à Daniel-Henry Kahnweiler (« Kahnweilerbrief »), retouchée après 1924

« La perte de la parole » fait bien sûr allusion à Lord Chandos et la « dissolution d’une personne » à Ernst Mach (« Le moi ne peut être sauvé. » = « Das Ich ist unrettbar. »),[17] mais je limite mon commentaire provisoire à ce mot bizarre de « désunification » (Veruneinigung ») qui en allemand non plus n’est pas du bon usage. Par cela; Einstein introduit la quatrième dimension (le temps) dans la composition du roman, et de façon plus radicale que le récit traditionnel avec son passé simple, son futur etc. C’est pourquoi le « double moi » (« Doppel-Ich »)[18] de Böhm-Bébuquin est mort et vivant à la fois. Et avec le décès final de son héros éponyme, le « Béb-bouquin » se termine de son propre chef : « Terminé. » (BW, 92 = « Aus. » [BA 1, 130]).[19]

(2) En écrivant sur l’art d’avant-garde « cubiste » au cours des années vingt, Einstein insiste toujours sur l’avantage des arts plastiques sur la littérature, comme était sa première intuition de 1907 : « Les littérateurs boitent vraiment lamentablement à la remorque de la peinture et de la science avec leur lyrisme et leurs petites suggestions de cinéma. » (EKCM, 48 = « Die Litteraten hinken ja so jammerhaft mit ihrer Lyrik und den kleinen Kinosuggestionen hinter Malerei und Wissenschaft her. » [EKC, 139]),[20] écrit-il en 1923 encore dans sa lettre à Kahnweiler. Einstein, en effet, prend l’ut pictura pœsis d’Horace au sens trop littéral, s’en inspire et valorise ses confrères suivant ce principe. En 1931, il reconnaît, il est vrai, que les poètes surréalistes essaient d’« exprimer une suite immédiate de signes » (K 3MS, 202 = « die unmittelbare Zeichenfolge auszusprechen » [K 3, 126]) ‒ donc ils sont tout près des sensations[21] ‒, mais il objecte : « Toutefois, les poètes n’osaient pas encore rejeter la contrainte de la grammaire. » (K 3MS, 202 = « Allerdings wagten die Poeten noch nicht, die Bindung der Grammatik abzuwerfen. » [K 3, 126 ; cf. FF, 234]) La grammaire, c’est la réglementation imposée, le non-authentique. Pour Einstein, « écriture automatique » ou « psychogramme », terme qu’il préfère, et « grammaire » sont incompatibles. Pendant qu’il n’abjure jamais sa foi en l’homme créateur, des doutes concernant l’analogie des arts se glissent de plus en plus dans sa pensée.

Après tout, la question se pose : dans quelle mesure, Einstein a-t-il connu les nombreuses expériences linguistiques des surréalistes ? Comme Hans T. Siepe l’a montré[22], il y a pas mal de techniques surréalistes qui manipulent, voire détruisent le langage. C’est l’héritage de Dada. Cependant, Einstein n’apprécie pas les innombrables jeux de mots ; apparemment, pour lui la phonétique ne fait pas partie de la grammaire. Comme on verra plus loin, dans ses propres ouvrages, Einstein travaille plutôt à la morphologie (néologismes) et à la syntaxe, où la langue française est plutôt rigide. D’après Clément Pansaers, dadaïste et ami d’Einstein, celui-ci considère Dada comme un « calembour qui pette trop longtemps »[23]. Parmi les surréalistes, Einstein approuve le Grand Jeu de Benjamin Péret en tant que « l’entreprise la plus audacieuse » (K 3Me/St, 202 = « mutigste Arbeit » [K 3, 126]) ,[24] mais ne nomme jamais p. ex. le « Glossaire » de Leiris qu’il connaît pourtant de près. Dans les notes de « BEB II » le nom d’Aragon apparaît une seule fois. Cité deux ou trois fois, Breton (B II, 37-39), classé « tribun » ou « chef » (W 4, 172), n’est soumis qu’à une critique idéologique :

type bret[on], révolutionnaire lyrique visionnaire pour salons chics et marchands d’art. ROSENBERG ET BRETON PAR EXEMPLE, élevage du révolutionnaire privé ou jeudi lunch révolutionnaire chez le Vicomte avec présentation des génies. (tradK)

type bret[on], lyrisch visionaerer revolutionaer fuer teure salons und kunsthaendler. ROSENBERG UND BRETON PAR EXEMPL[E], die zuechtung des privatrevolutionaers oder donnerstags revolutionaeres lunch beim Vicomte mit vorfuehrung der genies. (B II, 37)

C’est trop peu pour une étude comparative de deux poétiques différentes, et sous cet angle, il faut prendre au sérieux la réflexion qu’Einstein note dans son journal, le 18 février 1933 :

je vois que je vais devenir de plus en plus seul, juif, parlant allemand, en france. juif sans dieu et sans connaissance de notre passé ; parlant allemand, mais au contraire de mes compatriotes germanophones, décidé à ne pas laisser sombrer la langue allemande de façon paresseuse et fatiguée. en France, c’est-à-dire sans lecteurs. dès maintenant, je vais dialoguer chaque jour brièvement avec moi-même puisque je suis totalement séparé d’hommes et de livres germanophones depuis longtemps. je ne serai jamais chez moi dans la poésie française, car je rêve et raisonne en allemand. donc, je suis condamné par Hitler à rester pour toujours étranger sans domicile. (tradK)

ich sehe, immer mehr werde ich allein sein, jude, deutschsprechend, in frankreich. jude ohne gott und ohne kenntnis unserer vergangenen zeit, deutschsprechend, doch gewillt die deutsche sprache nicht wie meine landsleute und gleichzüngige faul und müde versacken zu lassen. in frankreich, d.i. ohne leser. ich werde jetzt jeden tag mich kurz mit mir unterhalten ; denn seit langem bin ich von gleichsprachigen menschen und büchern gänzlich abgeschnitten. nie werde ich in französischer dichtung zu hause sein; denn ich träume und sinniere deutsch. also nun bin ich durch Hitler zu völliger heimatlosigkeit und fremdheit verurteilt. (AWE, 26 ; c’est moi qui souligne, KHK)

Sans entrer dans les détails de la perte de la langue maternelle qui lui manque dès 1929 comme « un morceau de pain » (« ein Stück Brod [sic] »), comme il écrit le 21 janvier de ladite année à Ewald Wasmuth (DLA), revenons au problème de départ central. Pourquoi « objet » et « grammaire » sont-ils les ennemis préférés d’Einstein dans sa phase cubiste ? Dans l’« Art du 20e siècle » il définit l’objet « comme vecteur des conventions » (K 3MS, 98 = « Träger der Übereinkünfte » [K 3, 50]).[25] Pour l’avant-garde, l’imitation de l’objet est donc tabou, mais sa destruction totale, p. ex. dadaïste ou suprématiste (ill. 5), amène un danger : la tabula rasa, c’est-à-dire

Ill. 5 : Kasimir Malévitch : Carré blanc sur fond blanc, 1918

il n’y a plus de tableau du tout. Einstein entrevoit l’impasse de son argumentation et se contente d’un compromis, d’une « dé-construction » (si l’on veut) ‒ à la longue pas tout à fait satisfaisante : « Le vécu de la forme est une critique de l’objet […]. » (K 3MS, 98 = « Formerlebnis ist Kritik am Gegenstand […].» [K 3, 59] ; c’est moi qui souligne, KHK). Dans son long poème « Entwurf einer Landschaft » (« Dessin d’un paysage ») publié en allemand (!) en 1930 par les éditions de la Galerie Simon (donc Kahnweiler), son indignation contre les tableaux vides de Malévitch, Lissitzky et d’autres résonne toujours : « Des cadres volent en éclats à cause du vide » (tradMIt, 259 = « Rahmen splittern vor Leere » [BA 3, 73]).[26] Einstein considère l’objet comme « haïssable », mais irremplaçable (ce qui vaut, on verra plus tard, aussi pour le sujet) encore à d’autres égards, philosophique et politique : (1) L’objet appartient au « monde extérieur à la Descartes et Kant » (tradK = « Kantisch Descartische Außenwelt » [W 4, 434]), scission (« Spaltung ») désuète d’après Einstein (qui imagine un rapport fonctionnel, voire « batailleur » [W 4, 182] entre les anciens combattants de la philosophie occidentale, le sujet et l’objet), et (2) ‒ il appartient à la bourgeoisie : « Le bourgeois est la paraphrase d’un milieu objectif, il est constituant, rapport entre objets. La destruction du bourgeois est justifiée pour sauver le dynamisme [historique, vital]. » (tradK = « Der Bürger ist eine Umschreibung gegenständlichen Milieus, er ist Bestandteil, Beziehung zwischen Gegenständen. Die Zerstörung des Bürgers zur Rettung des Dynamischen ist gerechtfertigt. » [W 4, 148]). La radicalité de cette déclaration destinée à une revue russe en 1921, mais non publiée, n’est pas révisée, mais précisée quelques années plus tard : La convention et la constitution de l’objet ne sont pas possibles sans communication. « La rigidité des choses est avant tout provoquée par des habitudes de langage […]. » (K 3MS, 99 = « Die Starrheit der Dinge wird vor allem durch die sprachliche Gewöhnung bewirkt […]. » [K 3, 59]). C’est donc la grammaire qui est responsable du statu quo des choses. Quel idéalisme ![27]

La destruction de la grammaire se réalise le plus facilement dans les textes courts, p. ex. les poèmes. Comme Einstein n’apprécie ni les jeux dadaïstes et surréalistes, ni les « parole in libertà » du futurisme, qu’est-ce qu’il fabrique donc lui-même ? En 1917, il publie un poème dans la revue « Die Aktion » : « L’Arbre meurtrier » (« Tötlicher Baum »). Le texte apostrophe (vv. 3, 14) un soldat déchiré par une grenade et étranglé par un fil de fer barbelé (v. 1 : « quere Masche » cf. Maschendraht/Stacheldraht) dont le corps fragmenté couvre un arbre déraciné ‒ une vue fréquente, représentée par des photographes et des artistes comme par exemple Otto Dix (ill. 6), et Einstein a vu cela lui-même, cela ne s’invente pas:

Ill. 6: Otto Dix : Zerfallender Kampfgraben, 1924[28]

Ill. 6: Otto Dix : Zerfallender Kampfgraben, 1924[28]

A nos fins, il suffit de citer quelques vers du « Tötlicher Baum » (= « Arbre meurtrier » [tradK]) ‒ le texte est intraduisible :

1 Glasig Zerstücken zerrt tauben Hals in quere Masche.

Gefetzter schwert blättrige Luft.

[…]

14 Griffe gegabelt jammern dir den Ast.

Aufwirft Haß in kantenen Rauten.

[…] (BA 1, 259)

Le style einsteinien ressemble assez à la « Wortkunst » d’August Stramm.[29] Karl Kraus accuse, cependant, l’auteur d’une « insolence au visage du langage » (tradK = « Frechheit ins Angesicht der Sprache » [W 1, 402 ; cf. l’autocritique d’Einstein FF, 116 ]).[30] En effet, la cohérence relative à un sujet percepteur des textes lettristes de Stramm y manque, donc on pourrait considérer le poème multi-perspectiviste d’Einstein comme « cubiste » (v. 15 : « rhombes anguleuses » !), mais la désignation ne sert à rien, car finalement, le poème, n’imite-t-il pas cette « autre destruction des objets » (tradK = « andere Zerstörung der Objekte » [K 1, 75]) par la Grande Guerre, glorifiée par bien des artistes ? Ce fanatisme de la « déformation » évoque des parallèles bizarres. Fernand Léger écrit à sa fiancée Jeanne Lohy le 28 mars 1915 : « A tous ces ballots qui se demandent si je suis ou je serai encore cubiste en rentrant, tu peux leur dire que bien plus que jamais. Il n’y a pas plus cubiste qu’une guerre comme celle-là qui te divise plus ou moins proprement un bonhomme en plusieurs morceaux et qui l’envoie aux quatres points cardinaux. »[31]

3. Fétiche et signe

Le jeune Einstein s’était tourné vers la critique d’art parce que l’artiste, peintre ou sculpteur, travaille avec un « matériau plus docile, plus prompt » (K 3MS, 376 = « in willigerem, flinkerem Material » [K 1, 171]) que le langage figé par la grammaire pour trouver des expressions adéquates modernes. De surcroît, le langage lui apparaît assez « sali » (tradK = « etwas sehr versaut » [GGA]) comme il écrit à George Grosz en 1927. L’avant-garde du début du siècle, c’était donc la peinture « pure ». Ce tournant iconique[32] se diversifie dans la seconde moitié des années vingt. D’une part Einstein était obligé à suivre le « protée » Picasso (K 1, 69) qui ne se contentait plus de décomposer le motif, et de surcroît le surréalisme se manifesta en 1924 ; d’autre part Einstein se mit à analyser les unités élémentaires de ce qui se passe en général. Paul Bouissac a parfaitement raison : « Dada and Surrealism undoubtedly put ‘semiosis’ in focus »,[33] mais aucun des artistes et intellectuels contemporains n’était autant « à la pointe» de l’avant-garde pour comprendre ce changement de paradigme si bien que Carl Einstein.[34]

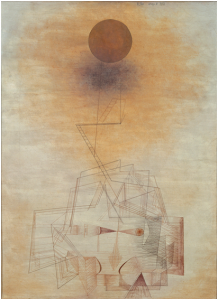

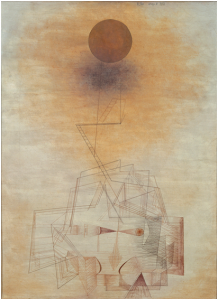

Il est étonnant qu’Einstein, fervent partisan du cubisme, soupçonnait dans l’œuvre de Paul Klee quelque chose de nouveau dès le début des années vingt. Grâce à la magie du conte de fée ‒ c’est l’idée d’Einstein[35] ‒ Klee était capable de créer des objets jamais vus, et non seulement de décomposer des objets conventionnels (ill. 7).[36] Donc, c’est Klee qui sort Einstein du cul de sac où « l’anéantissement de l’objet » (K 3MS, 98 = « Vernichtung des Objekts » [K 3, 59]) en dernière conséquence du cubisme l’avait conduit. Au contraire du dadaïsme et suprématisme, les surréalistes partent, eux-aussi, du merveilleux pour trouver du nouveau.

Ill. 7 : Paul Klee : Grenzen des Verstandes, 1927

Ill. 7 : Paul Klee : Grenzen des Verstandes, 1927

Enfin, Einstein qui dès sa « Sculpture nègre » (Negerplastik)[37] de 1915 s’occupait des arts et des mythes africains eut la chance de découvrir un artiste moderne capable de créer au moins une mythologie moderne personnelle (« private Mythologie » [K 1, 142]).[38] En général, Einstein constate dans l’« Art du 20e siècle » pour la seconde moitié des années vingt: « On se détachait enfin de la phase négative de la destruction de l’objet. » (K 3MS, 352 = « Endlich löste man sich aus der negativen Phase der Objektzerstörung. » [K 3, 211]).

Il est difficile de saisir par quelle « activité structuraliste » Einstein conçut le signe comme unité fondamentale dont découle « la primauté des signes » (tradK = « Primat der Zeichen » [FF, 260]) dans tous les domaines et dans toutes les réflexions einsteiniennes jusqu’aux derniers écrits. Etait-il influencé par Nietzsche qui avait déjà écrit dans « La volonté de puissance » (« Der Wille zur Macht ») : « Sujet, objet, un agent de l’action, le « faire » et ce qu’il fait, tout cela distinct : n’oublions pas qu’il s’agit là d’une simple sémiotique qui ne signifie rien de réel. »[39] (= « Subjekt, Objekt, ein Täter zum Tun, das Tun und das, was es tut, gesondert : vergessen wir nicht, daß das eine bloße Semiotik und nichts Reales bezeichnet. »).[40] L’influence d’Ernst Cassirer, dont Einstein avait suivi quelques cours à université de Berlin et dont la « La philosophie des formes symboliques » (« Philosophie der symbolischen Formen ») commença à paraître, vol. 1 : « Le langage » [« Die Sprache »] 1923 et vol. 2 : « La pensée mythique » [« Das mythische Denken »] 1924, est documentée par la correspondance d’Einstein avec Fritz Saxl (WIA), collaborateur d’Aby Warburg et de Cassirer. Une référence indirecte fait croire qu’Einstein a au moins feuilleté le « Cours de linguistique générale » de Ferdinand de Saussure dans sa traduction allemande de 1931,[41] mais Einstein ne s’intéresse pas seulement à l’analyse scientifique de la langue, mais aussi et même davantage à l’usage des signes poétiques et esthétiques « au sein de la vie sociale »,[42] c’est-à-dire à leur fonction « performative » qui, d’après Georges Sorel, crée des « mythes sociaux » prêts pour l’action (« Mittel zur Tat » [FF, 43]). Or, le seul signe capable de « faire » est le fétiche ‒ dans une culture animiste (ou « biblique ») bien entendu. Einstein n’avait pas discuté la puissance magique du signe en tant que fétiche[43] dans la première partie de sa carrière ethnologique, il avait préféré la puissance « déconstructrice » de la peinture au langage congelé dans le « frigidaire de la grammaire » (« frigidaire der Grammatik » [BA 3, 83] ; ill. 8) comme je l’ai montré.

Ill. 8 : Gaston-Louis Roux : « Frigidaire der Grammatik », 1930[44]

Einstein fait un virage radical lorsqu’il comprend enfin la puissance poétique du langage qui résulte de l’arbitrarité du rapport entre signifiant et signifié : « L’écriture n’imite pas les faits et les choses, elle les évoque par des signes étrangers à l’aspect des choses etc. » (W 4, 252) Bref : « Le mot est signe […]. » (tradK = « Das Wort ist zeichenhaft […]. » [FF, 236]), et ce mot est la parole magique chère aux poètes romantiques qui fait « chanter le monde » (Eichendorff ). Voilà la cause secrète qui fabrique les fictions – pourtant « l’absence de tout contrôle exercé par la raison »(OCBr, 1,328)[45] fait aussi naître des monstres…

Notons en passant que les observations sémiotiques d’Einstein ne se trouvent pas seulement dans les dossiers de « BEB II », mais aussi dans « Georges Braque » et la « Fabrication des fictions »[46] et ailleurs, donc dans un contexte qui comprend la fin des années vingt et les années trente.[47] Pendant qu’il « irrationnalise » le signe, Einstein, en une réaction complémentaire, élabore une notion de style comme « régulateur » ou « contrôle » social (W 4, 374 ; FF, 50). Le jeune auteur avait détesté n’importe quel style justement parce que le style « fixe » l’épanouissement de la poésie. On reconnaît derrière cette opposition respectivement complémentarité entre arbitrarité et conformité le couple Nietzschéen « dionysiaque » et « apollinien » ou bien « métamorphose » et « tectonique » de Wölfflin. « Les combinaisons grammaticales de la phrase correspondent à peu près aux différentes formes tectoniques dans les arts plastiques. » (tradK = « Die grammatikalischen Satzverbindungen entsprechen ungefähr den tektonischen Typenformen der Kunst. » [FF, 234]).

En plus de l’œuvre de Klee, c’est sans doute la conception surréaliste du rêve ‒ inspirée par Freud ‒ qui avait poussé Einstein vers la conception créatrice du signe[48]. Il l’applique aux travaux de Braque qui entre au début des années trente dans une phase de figuration plus libre, « mythologique ». Ce n’est pas par hasard que l’artiste choisit « La Théogonie » d’Hésiode pour inspiration,[49] puisque cette « histoire de la création et de la naissance des dieux, se veut aussi métaphore de la création artistique »,[50] (Ill. 9) et Carl Einstein est grand lecteur d’Hésiode en ce moment…

Ill. 9 : Georges Braque : La Théogonie ‒ Héraclès, 1932

Ill. 9 : Georges Braque : La Théogonie ‒ Héraclès, 1932

Einstein en inclut sept gravures dans sa monographie « Georges Braque » ‒ qui n’est pourtant pas « un livre sur Braque » (tradK = « kein buch ueber braque »)[51] ‒, et il faudrait une véritable monographie pour discuter le rapport intime du critique et de l’artiste. Il suffit ici de mettre en relief ce que j’avais désigné comme « poétologisation de la peinture ».[52] Einstein proclame en 1931/32: « […] peindre signifie désormais faire de la poésie; car c’est en faisant de la poésie qu’on crée de la réalité. » (GBMK, 90 = « […] Malen nun heißt ein Dichten ; denn dichtend erschafft man Realität » [BA 3, 326]). La contribution d’Einstein aux « Cahiers d’Art » de 1933 nomme Braque « poète » (« Dichter » [BA 3, 246])[53] et, pareillement, il parle de la « poésie » de Klee (« Kleesche Dichtung » [K 1, 142]). Ainsi, il réduit art et littérature de nouveau[54] à un même principe : le symbole, le signe, sans pourtant élaborer une philosophie comme Ernst Cassirer. Et bien qu’il confesse à Ewald Wasmuth dans une lettre du 11 mars 1931 : « En somme je crois que l’art plastique n’a rien du tout à faire avec la littérature » (tradK = « Im grossen Ganzen glaube ich überhaupt, dass bildende Kunst gar nichts mit Literatur zu tun hat […] » [DLA]) ‒ et cette résignation paradoxale dans le contexte n’est pas isolée ‒, Einstein écrit dans le catalogue de l’exposition « Georges Braque » qu’il avait préparée pour son ami du 9 avril – 14 mai 1933 à la Kunsthalle Basel : « Il [Braque] créa une grammaire de formes inventées, une syntaxe variable, dont la texture et l’intégration deviennent de plus en plus riche. » (tradK = « Er [Braque] schuf sich eine Grammatik erfundener Formen, eine variable Syntax, und immer reicher wird sie verwebt und verbunden. »).[55]

Quelle « dialectique » qui passe de la grammaire, ennemi n° 1 de la poésie, à la grammaire poétique de la peinture et qui croise l’évolution du postulat « ut pictura poesis », modèle « cubisme », à la résignation : « parler et peindre sont deux choses absolument distinctes » (GBZi, 15 = « Sprechen und Malen ‒ jedes hat seine eigene Art » [BA 3, 255]),[56] tout en proclamant le règne d’une « poésie universelle » dans tous les beaux-arts. En effet, l’avant-garde est un système très dynamique, et quant à Einstein : le système n’est pas son fort. Pour parler avec les propres mots de l’expert : Le critique « boite vraiment lamentablement à la remorque » (EKCM, 48) de la production artistique libre ‒ sans parler de l’évolution historique ‒ bien que le critique d’art puisse l’influencer ‒ en faisant lui aussi de la littérature (au second degré).

4. « Requiem pour le Moi »[57]

Les efforts d’Einstein pour une définition du signe s’intensifient quand l’ethnologue Einstein pratique un test sur soi-même, c’est-à-dire quand l’écrivain devient autobiographe.[58] On ne sait pas ce qu’est devenu le projet de « l’ethnologie du Blanc » dont Einstein parle à l’occasion d’une interview de 1931.[59] N’est-ce qu’un projet illusoire ou bien un livre sous presse à la Nouvelle Revue Française, mais disparu dans les turbulences du départ d’Einstein pour l’Espagne et de son arrestation après le retour ‒ son épouse Lyda avait caché ses manuscrits chez Georges Braque en toute hâte ?[60] En tout cas, Einstein avait poursuivi son plan de terminer « Bébuquin » depuis longtemps.[61] Ruiné par la crise économique, il note le 18 février 1933 :

Je veux me souvenir de moi, puisque les gens m’ont oublié. La dernière réponse qui m’accompagnait continuellement, était le tic tac martelant de ma montre, afin d’acheter du papier, je l’ai vendue. […] Dès qu’elle est partie, un silence merveilleux règne au bord du fleuve [la Seine] où je suis assis. (tradK)

ich will mich meiner erinnern, da die menschen mich vergessen haben. die letzten Antworten, die mich begleiteten, waren die Hackgeräusche meiner Uhr, um Papier zu haben, verkaufte ich sie. […] seitdem sie weggegangen ist, ist es wunderbar still am fluss, wo ich sitze. (AWE, 26)

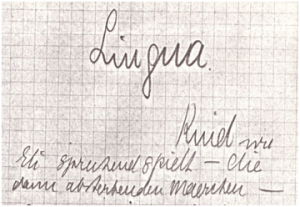

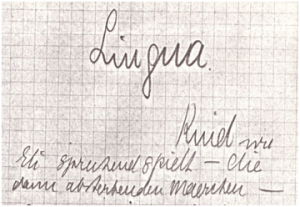

Le « pacte autobiographique » complexe de « BEB II », enraciné dans l’exile,[62] a été étudié plusieurs fois.[63] Je mets ici l’accent sur l’apprentissage du langage du jeune Béb ‒ thème « lingua » (ill. 10)[64] ‒, quel que soit le nom il portera plus tard (Laurenz etc.).

Ill. 10 : Carl Einstein : Extrait de « BEB II »

Ill. 10 : Carl Einstein : Extrait de « BEB II »

Cela ne surprend pas que les qualités du protagoniste « mythomane » (K 3MS, 351 = K 3, 210) correspondent assez à l’enfant prodige Paul Klee et à l’enfance « néolithique » de Jean Arp (BA 3, 170-174) puisqu’il ne s’agit pas de recherches empiriques que, par exemple, Jean Piaget entreprend en même temps sur « le langage et la pensée chez l’enfant ».[65] Einstein utilise des souvenirs fragmentés de sa jeunesse à Karlsruhe comme matériau pour les modeler suivant ses idées ethnologiques et sémiotiques ultérieures.[66] Le langage enfantin crée une cosmologie mythique. Le petit Œdipe conjure le couteau pour tuer le père (B II, 8). Heureusement, le signe flottant est arrêté par les parents et les maîtres d’école qui « colonisent » l’enfant sauvage (B II, 19). C’est avec le mot « foutu » (tradK = « kaput » [sic] [(B II, 8]) que le narrateur commente l’alphabétisation, et avec « cou cassé » (tradK = « Genickbruch » [AWE, 19]) le baccalauréat. Pendant que la narration de la cosmogonie est très riche en personnages, images et épisodes, par contre la scission de « sujet » et « objet » est présentée de façon courte et abstraite. Toutefois, on peut découvrir trois coupables de cette « tragédie des enfants » (tradK = « Kindertragödie » [B II, 19]) : le langage des adultes qui est plus fort, les lois physiques qu’on apprend à l’école et la philosophie. Celle-ci est concentrée sur l’idéalisme de Platon et son allégorie de la caverne (« hoehlenmaerchen » [sic] [B II, 9]) que ni Béb ni ses professeurs ne comprennent.

De quelle manière Kant entre en jeu, lui qui est responsable de « l’une des principales falsifications de la philosophie » (GBKo, 53 = « eine der Grundfälschungen der Philosophie » [BA 3, 293]) parce qu’il avait « établi l’équilibre entre l’objet et le sujet » (BW, 27 = « [weil er] Gleichgewicht zustande brachte zwischen Objekt und Subjekt » [BA 1, 99]), là-dessus « BEB II » se tait,[67] mais c’est justement « Bébuquin » (d’où j’ai pris la citation précédente) qui prend la relève de la narration parce que le protagoniste est enfin arrivé dans le milieu académique et artistique de Berlin où il rencontre d’éminents interprètes de Kant tels Georg Simmel, Alois Riehl et d’autres avec les citations desquels Bébuquin jongle comme un maître de conférence furieux (« wildgewordener Privatdozent » [Kurt Hiller, W 1, 501]). « BEB II » dans ses chapitres « enfance » est la « préhistoire » au plein sens du terme de « Bébuquin ». Le problème pourquoi l’opposition de « sujet » et « objet » (« [d]ie Entgegensetzung von ‘Subjekt’ und ‘Objekt’ »)[68] qu’Ernst Cassirer salue comme progressif et émancipatoire est ressenti par Einstein comme tragique ne peut pas être traité à fond ici. D’une part, le « moi », catégorie grammaticale par excellence du sujet, lui est « haïssable » autant que l’objet comme nous savons déjà,[69] d’autre part son ego ne supporte que brièvement l’intégration dans une communauté, soit communiste, soit capitaliste.[70]

Par l’intermédiaire des arts qui profitent de l’arbitrarité du signe et du rêve, Einstein espère l’emporter sur la fonction « meurtrière » du langage qui étouffe l’individu ‒ « si Béb parle, les morts s’y mêlent » (tradK = « wenn Beb spricht, die toten sprechen mit » [B II, 8]) ‒, mais le « grand récit » n’est pas en vue qui pourrait remplacer le judéo-christianisme désastreux par une sorte d’animisme bienheureux ‒ quel exotisme soit dit en passant ! En fait, Einstein ne dispose que d’un concept formel du mythe, pas tout à fait vide de sens, mais tous les mythèmes associés manquent de totalité. Par contre l’état totalitaire[71] en a plein… Dans la « Fabrication des fictions » Einstein se résigne : « Les poètes primitifs mettaient l’accent sur la collectivité […]. Le primitivisme moderne met l’accent sur la subjectivité ; leurs [productions] ne correspondent pas à une réalité vécue par tous. » (tradK = « Die Primitiven dichteten kollektivbetont […]. Die moderne Primitive ist subjektiv betont ; ihre [Figurationen] entsprechen keiner allgemein erlebten Realität. » [FF, 115]) Une renaissance de la culture européenne par l’« unité du style artistique à travers toutes les manifestations de la vie d’un peuple »,[72] conjurée par Nietzsche, ne fut pas réalisée par l’avant-garde trop hétérogène. La confiance d’Einstein en la force magique du fétiche « poésie », soit littéraire, soit plastique, s’écroule. Artistes et intellectuels se révèlent comme de simples « féticheurs », le fétiche, sortilège « romantique » d’autrefois, n’est plus que « grigri » superstitieux (BA 3, 286, 306). Einstein se rappelle bien l’idée de « l’imposture des prêtres » (FF, 211) du siècle des Lumières. Jamais autocritique a été si forte, voire suicidaire, si claire ‒ de sorte qu’on se demande : pourquoi pas plus tôt ?

Le dernier commentaire d’Einstein en ce qui concerne le rapport entre grammaire et politique se trouve dans son discours commémoratif à l’occasion de la mort de Buenaventura Durruti fin 1936 :

Durruti, cet homme extraordinairement concret, ne parlait jamais de lui, de sa personne. Il avait banni de la grammaire le mot préhistorique « je ». Dans la colonne Durruti, on ne connaît que la syntaxe collective. Les camarades apprendront aux littérateurs à renouveler la grammaire dans le sens collectif.[73]

Durruti, dieser außergewöhnlich sachliche Mann, sprach nie von sich, von seiner Person. Er hatte das vorgeschichtliche Wort « ich » aus der Grammatik verbannt. In der Kolonne Durruti kennt man nur die kollektive Syntax. Die Kameraden werden die Literaten lehren, die Grammatik im kollektiven Sinn zu erneuern. (BA 3, 520)

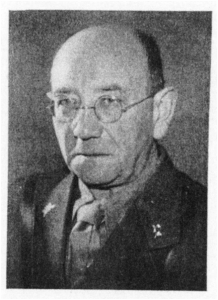

Ne demandons pas trop de cohérence dans des milliers de notes éparses et dans un passé très agité. En Espagne, Einstein (ill. 11) avait déjà dépassé son « intervalle romantique »,[74] sa foi en le pouvoir des arts

Ill. 11 : Carl Einstein, 6 mai 1938

Ill. 11 : Carl Einstein, 6 mai 1938

de transformer la société était tombée en ruine, mais début 1938 (EKC, 106), il n’avait pas encore perdu tout espoir. Après la victoire contre le fascisme, il voulait rentrer et ‒ « faire des bouquins solides, loin de tous les penchants des modernes et des bien pensants de tous les avant-gardes, des livres durs et comiques » (EKC, 107 = « paar ordentliche Bücher schreiben, fern aller Vorlieben der Modernen und Wohlmeinenden aller Avantgarden, Bücher hart und komisch » [tradK]) ; comme exemple, il pense à « Gulliver’s Travels, « Don Quichotte », « Bouvard et Pécuchet », et il ajoute à ces noms illustres dans une lettre à Tony Simon-Wolfskehl 1923 : « Peut-être Bébuquin ‒ s’il est terminé. Sinon, cela ne valait pas la peine. Peut-être que je suis mégalo, mais je ne parle que d’intention, pas de réussite. Le diable emporte le métier. » (tradK = « Vielleicht Bebuquin ‒ wenn er fertig ist. Sonst hat es sich auch nicht gelohnt. Vielleicht bin ich grössenwahnsinnig aber ich spreche nur von Absicht nicht Gelingen. Der Teufel hole das Metier. » [CEA, 398])

Abréviations et sigles des œuvres de Carl Einstein

AWE = Avantgarde ‒ Weltkrieg ‒ Exil. Materialien zu Carl Einstein und Salomo Friedlaender/Mynona, éd. par Klaus H. Kiefer, Frankfurt/M. – Bern – New York : Peter Lang 1986 (Bayreuther Beiträge zur Literaturwissenschaft, vol. 8)

BA 1, 2, 3 = Carl Einstein : Werke. Berliner Ausgabe, éd. par Hermann Haarmann et Klaus Siebenhaar, Berlin: Fannei & Walz, vol. 1 : 1907-1918, 1994, vol. 2 : 1919-1928, 1996, vol. 3 : 1929-1940, 1996

B II = Notes pour « BEB II » ; le chiffre après la virgule ne désigne pas la page, mais le dossier ; cela dans l’ordre avant la réorganisation malheureuse du fonds Carl Einstein par Carsten Wurm (« Findbuch » 2002)

BW= Carl Einstein : Bébuquin ou les dilettantes du miracle, précédé d’une lettre de Franz Blei à l’auteur et suivi d’une lettre de l’auteur à Daniel Henry Kahnweiler, traduction et postface par Sabine Wolf, s. l. : les presses du réel 2000 (coll. L’écart absolu)

CEA = Carl-Einstein-Archiv, Akademie der Künste Berlin ; les chiffres après la virgule correspondent au « Findbuch »

CEM = Carl Einstein-Materialien [Bd. 1] : Zwischen Bebuquin und Negerplastik, éd. par Rolf-Peter Baacke, Berlin : Silver & Goldstein 1990

DLA = Deutsches Literaturarchiv, Marbach

EKC = Carl Einstein ‒ Daniel-Henry Kahnweiler. Correspondance 1921-1939, trad. et éd. par Liliane Meffre, Marseille : André Dimanche 1993 (EKCM si la traduction est de Meffre)

FJD = Fonds Jacques Doucet, Paris

FF = Carl Einstein : Die Fabrikation der Fiktionen, Gesammelte Werke in Einzelausgaben, vol. 4, Introduction de Helmut Heißenbüttel, éd. par Sibylle Penkert, Reinbek/H. : Rowohlt 1973

FML = Freud Museum, London

GBKo = Carl Einstein : Georges Braque, éd. par Liliane Meffre, trad. par Jean-Loup Korzilius, Bruxelles : La Part de l’Œil 2003

GBZi = Carl Einstein : Georges Braque, trad. par M. E. Zipruth, Paris : Chroniques du jour – London : Anton Zwemmer – New York : Erhard Weyhe 1934 (XXe siècle, vol. 7)

GGA = George-Grosz Archiv, Akademie der Künste, Berlin

K 1, 2, 3 = Carl Einstein : Die Kunst des 20. Jahrhunderts. Propyläen Kunstgeschichte, vol. 16, Berlin : Propyläen Verlag [Ullstein] 1926, 1928, 1931 (2e et 3e éd. revues et augmentées)

K 3MS = Carl Einstein : L’Art du XXe siècle, traduction d’après la 3e éd. 1931 par Liliane Meffre et Maryse Staiber, Arles : Actes Sud 2011

OCBa = Georges Bataille : Œuvres complètes, 11 vols., Paris : Gallimard 1970-1988

OCBr = André Breton : Œuvres complètes, 4 vols., éd. par Marguerite Bonnet et al., Paris : Gallimard 1988-2008 (Bibliothèque de la Pléiade)

tradK = trad- par Klaus H. Kiefer

tradMit = trad. par Liliane Meffre : Carl Einstein 1885-1940. Itinéraires d’une pensée moderne, Paris : Presses de l’Université de Paris-Sorbonne 2002

W 1, 2, 3, 4 = Carl Einstein : Werke, vol. 1 : 1908-1918, éd. par Rolf-Peter Baacke; Bd. 2 : 1919-1928, éd. par Marion Schmid, vol. 3 : 1929-1940, éd. par Marion Schmid et Liliane Meffre, vol. 4 : Texte aus dem Nachlaß I, éd. par Hermann Haarmann et Klaus Siebenhaar, Berlin et Wien: Medusa et Fannei & Walz 1980, 1981, 1985, 1992

WIA = Warburg Institute Archive, London

Illustrations

Ill. 1 : Max Oppenheimer : Einstein (1912), Frontispice, ca. 13 x 10 cm, in : Carl Einstein : Bebuquin, Berlin-Wilmersdorf : Verlag der Wochenschrift « Die Aktion » 1917 (Aktions-Bücher der Aeternisten, vol. 5)

Ill. 2 : Acht-Uhr-Abendblatt (Berlin), 13 juin 1919, p. 2 (coupure)

Ill. 3 : Carl Einstein et Georges Grosz : Der blutige Ernst, n° 4 (1919) : Die Schieber (couverture)

Ill. 4 : Kahnweilerbrief (retouchée après 1924), Galerie Louise Leiris, p. 11 (coupure)

Ill. 5 : Kasimir Malévitch : Carré blanc sur fond blanc (1918), huile sur toile, 79,4 x 79,4 cm, Museum of Modern Art, New York

Ill. 6 : Otto Dix : Zerfallender Kampfgraben (1924), gravure, 35,3 x 47,5 cm, in : Expressionisten. Sammlung Buchheim, Feldafing : Buchheim Verlag 1998, n° 553

Ill. 7 : Paul Klee : Grenzen des Verstandes (1927), crayon, huile, aquarelle sur toile, 56,2 x 41,5 cm, in : Paul Klee : Leben und Werk, éd. par Zentrum Paul Klee, Bern, Ostfildern : Hatje Cantz 2012, p. 199, Pinakothek der Moderne, München

Ill. 8 : Illustration III (sans titre), ca. 21 x 18 cm, in : Carl Einstein : Entwurf einer Landschaft. Illustré de lithographies par Gaston-Louis Roux, Paris : Editions de la Galerie Simon 1930

Ill. 9 : Georges Braque : Héraclès [illustration II], gravure sur cuivre, 20,6 x 16,4 cm, in : Carl Einstein : Georges Braque, trad. par M. E. Zipruth, Paris : Chroniques du jour – London : Anton Zwemmer – New York : Erhard Weyhe 1934 (XXe siècle, vol. 7), p. 12

Ill. 10 : Carl Einstein : Extrait de « BEB II » (CEA)

Ill. 11 : Carl Einstein, photographie anonyme, in : Meridià (Barcelone), 6 mai 1938, p. 4 (coupure)

Notes

* Remarque préliminaire : Je cite les traductions françaises des textes d’Einstein avant l’original, même si elles n’atteignent que rarement la force du style « cubo-expressioniste » de l’auteur dont je garde aussi l’orthographe assez irrégulière. Les lettres d’Einstein citées, souvent non ou seulement partiellement publiées, seront imprimées et commentées dans une édition intégrale que je prépare ; je me contente ici d’indiquer les archives.

[1] Cf. Antonius Weixler : Poetik des Transvisuellen. Carl Einsteins « écriture visionnaire » und die ästhetische Moderne, Berlin et Boston : de Gruyter 2016 (spectrum Literaturwissenschaft, vol. 53), pp. 83 sqq.

[2] J’attire l’attention sur la genèse simultanée du « Bébuquin » et des « Demoiselles d’Avignon » qui tous les deux s’approchent de l’« art absolu » ‒ « s’approchent » puisque la peinture de Picasso, issue d’une anecdote de bordel, se fige à un certain moment de l’abstraction (cf. Kiefer : « Mit dem Gürtel, mit dem Schleier… » – Semiotik der Enthüllung bei Schiller, Fontane und Picasso, in : id. : Die Lust der Interpretation – Praxisbeispiele von der Antike bis zur Gegenwart, Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren 2011, pp. 127-145) et le protagoniste einsteinien d’après Gottfried Benn (dans une lettre à F. W. Oelze du 31 mai 1944) « avait encore pas mal de choses à faire » (tradK = « musste noch allerhand betreiben » [CEM, 79]).

[3] Einstein adore E.T.A. Hoffmann (cf. sa lettre à Tony Simon-Wolfskehl, 25 janvier 1923 [CEA, 389]) ; une allusion au « Vase d’or » cf. BA 1, 106 = BW, 4 : « serpentina alco[h]olica » !

[4] Le platonisme joue un rôle important dans l’œuvre entier d’Einstein, voir « Bébuquin », « Der unentwegte Platoniker » (tradK = « L’inébranlable Platonicien »), « BEB II » etc. La métaphysique Platonicienne « de haut en bas », donc déductive, est responsable de son « terrible traumatisme de l’absolu » (B II, 19) ; Einstein, avec les paroles de Böhm (citées en haut), veut créer une esthétique « de bas en haut » à partir des éléments et des sensations suivant Ernst Mach qui, pourtant, fut considéré comme « philosophe » de l’impressionnisme. Des deux « solutions » de ce « problème », « totalité/monumentalité » ou « primitivisme/cubisme », Einstein choisit la deuxième, son ami de jeunesse Arnold Waldschmidt la première. Celui-ci (comme Arnold Breker) décora le Reichsluftfahrtministerium (Ministère de l’Aviation du Reich) à Berlin 1937 de reliefs.

[5] La citation, il est vrai, ne se trouve que dans la suite du « Bébuquin » « Schweißfuß klagt gegen Pfurz in trüber Nacht » (~ « Pied infect se plaint de Pet dans la nuit sombre » [tradK], publié dans la revue « Front » [La Haye], décembre 1930, pp. 53-61), mais déjà dans le premier roman les expressions analogues ne manquent pas : « On continuait à boire, l’alcool parlait comme Dieu par la bouche des prophètes. » (BW, 43 = « Man trank weiter, der Alkohol redete wie Gott aus dem Munde des Propheten. » [A 1, 107]) = Mais l’alcool n’est qu’« remède de dilettante » (BW, 39 = « Hier [Absinth] ein Mittel des Dilettanten. » [BA 1, 105]).

[6] Il faut tenir compte du fait que le jeune auteur philosophe n’est pas très exact dans sa terminologie.

[7] C’est une illusion méthodologique de la linguistique que l’ensemble du lexique, de la syntaxe, de la grammaire etc. tout ce que Ferdinand de Saussure appelle « la langue » soit vide de valeurs ; en bref : la linguistique camoufle une éthique.

[8] La traduction de « Bild » par « tableau » cache une ambiguïté de l’allemand. « Bild » est plus vaste et implique l’image linguistique, la métaphore ; pourtant, le poète Einstein déteste la métaphore, la paraphrase, l’anecdote. Béb veut devenir « direct sans détour » (« direkt ohne Umweg » [B II, 40 ; cf. AWE, 12]). Donc Böhm (et avec lui le jeune auteur) commet une erreur logico-grammaticale de mettre l’objet concret « le tableau » au même niveau que l’abstrait « le concept ». Ce n’est que plus tard qu’Einstein va exploiter la flexibilité poétique du langage.

[9] Bien sûr, les signes iconiques fonctionnent de la même façon dans toutes périodes, mais l’art non-imitatif intensifie la conscience de leur fonctionnement.

[10] Ferdinand de Saussure : Cours de linguistique générale, éd. par Charles Bally et Albert Sèchehaye, édition critique préparée par Tullio Mauro, Paris : Payot 1976 (Payothèque), p. 99.

[11] Cf. Hugo Ball : La fuite hors du temps. Journal 1913-1921. Préface de Hermann Hesse, trad. par Sabine Wolf, Monaco : Editions du Rocher 1993, p. 39 : « ‘Les Dilettantes du miracle’ de Carl Einstein indiquaient la voie. » (= Die Flucht aus der Zeit, Luzern : Josef Stocker 1946, p. 13 : « Carl Einsteins ‘Die Dilettanten des Wunders’ bezeichneten die Richtung. »).

[12] Ball : Eröffnungs-Manifest, 1. Dada-Abend, Zürich, 14. Juli 1916, in : Dada Zürich. Texte, Manifeste, Dokumente, éd. par Karl Riha et Waltraud Wende-Hohenberger, Stuttgart : Reclam 1992 (RUB 8650), p. 30 ;cf. Kiefer : Spül müt mür! ‒ Dadas Wort-Spiele, in : id. : Die Lust der Interpretation, pp. 177 sqq.

[13] C’est le paradoxe de Raphaëlle Hérout (L’imaginaire linguistique du surréalisme, in : wp/wp-content/uploads/2016/12/Imaginaire-linguistique-HEROUT.pdf, pp. 1-18) de vouloir construire une théorie linguistique du surréalisme révolutionnaire en partant de déclarations de bonne volonté sans peu de pratique, en particulier chez Breton. Je la cite : « ‘Qu’est-ce qui me retient de brouiller l’ordre des mots, d’attenter de cette manière à l’existence toute apparente des choses !’ demande Breton, tout en précisant qu’il maîtrise parfaitement la syntaxe. » (p. 10).

[14] Cf. Werner Spieß : Max Ernst. Les Collages, inventaire et contradictions, trad. par Eliane Kaufholz, Paris : Gallimard 1984, p. 23 : « Dans la seconde semaine de novembre, à Bruxelles, il avait pu entendre un discours prononcé par Carl Einstein sur la Grand-Place : ‘Losqu’il eut fini j’allai vers lui et lui serrai la main’. » (ibid., p. 460, note 126 : « Déclaration faite à l’auteur. »).

[15] Cf. Dirk Heißerer : Einsteins Verhaftung. Materialien zum Scheitern eines revolutionären Programms in Berlin und Bayern 1919, in : Archiv für die Geschichte des Widerstands und der Arbeit, n° 12 (1992), pp. 41-77, ici p. 53.

[16] Les additions manuscrites significatives sont : au-dessus de ligne 2 : « et son fond subconscient » et en bas de la page : « Réalisme surréaliste spirituelle [sic] » ; cf. Kiefer : Carl Einsteins Briefe ‒ Stilistik und Philologie, communication pour Carl-Einstein-Kolloquium, Karlsruhe : Carl Einstein Re-Visited : L’actualité de sa langue, de sa prose et de sa critique d’art / Die Aktualität seiner Sprache, Prosa und Kunstkritik, 2 février 2017, Museum für Literatur am Oberrhein u. 3- 4 février, Zentrum für Kunst und Medien.

[17] Ernst Mach : L’analyse des sensations. Rapport du physique au psychique, trad. par F. Eggers et J.-M. Monnoyer, Nîmes : Jacqueline Chambon 1996, p. 27 = Die Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des Physischen zum Psychischen. Mit einem Nachwort v. Gereon Wolters, Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1985 (1ière éd. 1886), p. 20. Einstein se déclare assez proche d’Ernst Mach (EKC, 144), mais il continue : « [Mach] ne prend pas du tout la langue en considération. Et c’est justement parce que tout commence avec la langue que je voulais écrire l’histoire d’un homme, et certes pas celle d’un ‘intellectuel’, qui ressent, face à ses expériences, la langue morte comme quelque chose qui tue vraiment. » (EKCM, 54 = « [Mach, der] garnicht die Sprache in Betracht zieht. Und gerade weil die Sache bei der Sprache anfängt, wollte ich die Geschichte eines Mannes schreiben und zwar keines ‘Intellektuellen’, der die tote Sprache wie eine wirklich tötende Sache empfindet gegenüber seinen Erlebnissen. » [EKC, 144]).

[18] Max Dessoir : Das Doppel-Ich, Leipzig : Günther 1886 (2e éd. augmentée); cf. aussi Fritz Mauthner : Beiträge zu einer Kritik der Sprache, vol. 1 : Zur Sprache und zur Psychologie, Frankfurt/M. – Berlin – Wien : Ullstein 1982 (Ullstein Materialien; 1ière éd. 1906), pp. 665 sqq.

[19] Cf. Kiefer : Äternalistisches Finale oder Bebuquins Aus-Sage. Carl Einsteins Beitrag zur Postmoderne, in : Neohelicon, année 21 (1994), n° 1, pp. 13-46.

[20] On peut supposer qu’Einstein pense aux poèmes comme p. ex. « Alaunstrasse in Dresden » de Ludwig Meidner qui imite le dynamisme de la ville moderne (« vitesse » !) par un travelling des perceptions (in : Lyrik des expressionistischen Jahrzehnts. Von den Wegbereitern bis zum Dada. Mit einer Einleitung von Gottfried Benn, Wiesbaden : Limes 1974 (5e éd.), p. 205.

[21] Par cette quasi-simultanéité, suivant l’enseignement du « Laocoon » de Lessing, les arts poétiques s’approchent des arts plastiques toujours préférés par Einstein.

[22] Cf. Hans T. Siepe : Le lecteur du surréalisme. Problèmes d’une esthétique de la communication, trad. par Marie-Anne Coadou, Préface de Henri Béhar, Paris 2010 (coll. Les Pas perdus), in : http ://melusine-surrealisme.fr/henribehar/wp/wp-content/uploads/2014/10/6.-Siepe_BAT.pdf. A l’occasion des Rencontres en surréalisme, organisées par Françoise Py, à la Halle Saint-Pierre, Paris, le 25 mars 2017, la contribution de Siepe (A la recherche d’un nouveau langage : réflexions et pratiques surréalistes) et la mienne se complétèrent de façon idéale.

[23] Einstein, cité par Clément Pansaers : Dada et moi, in : id. : Bar Nicanor et autres textes Dada, éd. par Marc Dachy, Paris : Lebovici 1986, pp. 199-208, ici p. S. 203.

[24] Cf. Michel Collomb : Dévorer, éjecter, recycler : la logique primitive de Benjamin Péret (étude non encore publiée) : « Benjamin Péret, parmi ceux qui constituèrent le noyau dur du groupe surréaliste, fut certainement le plus constant dans l’effort pour mettre en concordance sa vie avec l’idée de révolution. » « Le Grand jeu » est dédié à André Breton.

[25] Dans la première comme dans la dernière édition de l’« Art du 20e siècle », les notions centrales d’Einstein sont les mêmes quoiqu’il y ait des variantes importantes entre 1926 et 1931.

[26] Cf. K 3, 190 = K 3MS, 319.

[27] Dans sa célèbre définition de l’« Aufklärung », Kant avait cité la locution latine (dont l’origine n’est pas important dans notre contexte) : « Caesar non est supra grammaticos » (cf. Kiefer : Zur Definition aufklärerischer Vernunft. Eine kritische Lektüre von Kants « Beantwortung der Frage : Was ist Aufklärung? », in : id. : « Die famose Hexen-Epoche » – Sichtbares und Unsichtbares in der Aufklärung. Kant – Schiller – Goethe – Swedenborg – Mesmer – Cagliostro, München : Oldenbourg 2004 [Ancien Régime, Aufklärung, Revolution, vol. 36], pp. 39-52 ) ; chez Einstein la grammaire elle-même est le dictateur.

[28] Otto Dix : Zerfallender Kampfgraben (Tranchée de tir se décomposant), du cycle « Der Krieg » (« La Guerre ») 1924, in : Expressionisten. Sammlung Buchheim, Feldafing : Buchheim Verlag 1998, n° 553.

[29] Cf. August Stramm : Die Dichtungen. Sämtliche Gedichte, Dramen, Prosa, éd. par Jeremy Adler, München et Zürich : Piper 1990 (Serie Piper, vol. 980), pp. 89, 93 sq., 102 : « Sturmangriff », « Schlacht », « Patrouille » etc.

[30] Gottfried Benn, ami d’Einstein, choisit le poème pour son anthologie célèbre, « Lyrik des expressionistischen Jahrzehnts » (p. 226); cf. Kiefer : Primitivismus und Avantgarde ‒ Carl Einstein und Gottfried Benn, in : Colloquium Helveticum, vol. 44 (2015) : Primitivismus intermedial, pp. 131-168.

[31] Léger, cité in : Georges Bauquier : Fernand Léger – Vivre dans le vrai, Paris : Maeght 1987, p. 74 (tradK = « All diesen Trotteln, die sich fragen, ob ich Kubist bin oder noch sein werde, wenn ich zurückkomme, kannst du sagen : mehr als jemals. Es gibt nichts Kubistischeres als einen Krieg wie diesen, der dir einen Mann mehr oder weniger ordentlich in mehrere Stücke zerlegt und in alle vier Himmelsrichtungen verteilt. »).

[32] Cf. Kiefer (éd.) : Die visuelle Wende der Moderne. Carl Einsteins « Kunst des 20. Jahrhunderts », Paderborn : Wilhelm Fink 2003.

[33] Paul Bouissac : Semiotics and Surrealism, in : Semiotica. Journal of the International Association for Semiotic Studies/Revue de l’Association Internationale de Sémiotique, vol. 25, n° 1-2 (1979), pp. 45-58, ici p. 55.

[34] C’est pourquoi je l’ai nommé « maître penseur du surréalisme » in : Kiefer : Carl Einsteins « Surrealismus » ‒ « Wort von verkrachtem Idealismus übersonnt », in : « Der Surrealismus in Deutschland (?) ». Interdiszipliäre Studien, éd. par Isabel Fischer et Karina Schuller, Münster : MV Wissenschaft 2016 (Wissenschaftliche Schriften der Westfälischen Wilhelms-Universität, série 12 : Philologie, vol. 17), pp. 49-83, ici p. 60.

[35] Cf. la lettre d’Einstein à Tony Simon-Wolfskehl, 1923, où il appelle Klee « Märchenknabe » (CEA, 399) ce qui veut dire d’une part « garçon féerique », d’autre part « enfant prodige ».

[36] Einstein reproduit « Limites de la raison » (= Grenzen des Verstandes) (1927) dans K 3, 540 en blanc et noir ; cf. Paul Klee und die Surrealisten, éd. par Michael Baumgartner et Nina Zimmer, Berlin : Hatje Cantz 2016.

[37] Cf. Einstein : Les arts de l’Afrique. Présentation et traduction par Liliane Meffre. Légendes des œuvres et notes établies par Jean-Louis Paudrat, Arles : Jacqueline Chambon 2015 (Actes Sud).

[38] Cf. FF, 67, 115 et ailleurs qui justement critiquent le manque de dimension collective chez l’artiste moderne.

[39] Friedrich Nietzsche : Œuvres philosophiques complètes, vol. 14 : Fragments posthumes (début 1888 – début janvier 1889). Textes et variantes établis par Giorgio Colli et Mazzino Montinari, trad. par Jean-Claude Hémery, Paris : Gallimard 1977, p. 57.

[40] Nietzsche : Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwertung aller Werte. Ausgewählt und geordnet v. Peter Gast unter Mitwirkung v. Elisabeth Förster-Nietzsche. Nachwort v. Walter Gebhard, Stuttgart : Alfred Kröner 1996 (13e éd. revue; 1ière éd. 1906) (Kröners Taschenausgabe, vol. 78), p. 428 (n° 634). C’est cette édition qu’Einstein devrait avoir connu; cf. Nietzsche : Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, éd. par Giorgio Colli et Mazzino Montinari, München : dtv et Berlin et New York : de Gruyter 1980, vol. 13 : Nachgelassene Fragmente 1887-1889, p. 258.

[41] Cfl. Kiefer : Bebuquins Kindheit und Jugend ‒ Carl Einsteins regressive Utopie, in : Historiographie der Moderne ‒ Carl Einstein, Paul Klee, Robert Walser und die wechselseitige Erhellung der Künste, éd. par Michael Baumgartner, Andreas Michel, Reto Sorg, Paderborn : Wilhelm Fink 2016, pp. 105-120, ici p. 119. Pourquoi la traduction allemande, le livre était disponible en France dès 1916 ? Il l’a peut-être acheté lors de sa visite à Berlin en 1931.

[42] Saussure : Cours de linguistique générale, p. 33.

[43] Einstein se méfie du terme : « On peut difficilement décider si le Nègre croit qu’il utilise une statue ou bien si le fétiche exerce une fonction, par sa propre vertu en quelque sorte. » (tradM « La sculpture africaine », in : Les arts de l’Afrique, p. 208 = « Man kann schwer entscheiden, wann der Neger glaubt er benutze ein Bildwerk oder der Fetisch übt gewissermaßen selbständig eine Funktion aus. Diese Empfindungen mögen oft ineinander übergehen. » [BA 2, 83]). Pour ma définition du fétiche en tant que « pragmème » cf. Kiefer : Die Lust der Interpretation, pp. 16 et 142 sqq. L’une des principales falsifications de la linguistique moderne (cf. GBKo, 53) est l’abstraction de la langue de la fonction fétiche du langage (de tous les média). Je crois que les occidentaux ont honte d’être soumis à un usage « primitif » du signe à chaque acte de communication ; cf. aussi Kiefer : Kant als Geisterseher, in : id. : « Die famose Hexen-Epoche », p. 37 sq. Kant camoufle l’animisme qui fait (ou devrait faire) fonctionner son « impératif catégorique » par une comparaison avec une loi naturelle.

[44] Ill. 2 : Illustration III in : Einstein : Entwurf einer Landschaft. Illustré de lithographies par Gaston-Louis Roux, Paris : Editions de la Galerie Simon 1930, s. p. en face du vers « Zerfiele das Wort / Wir atmeten enteist » (BA 3, 75 qui ne respecte pas la composition originale, tradK = « Si le verbe se brisait / Nous respirerions dégelés »). Le titre est associé par Einstein qui ironise le « tohu-bohu romantique » (tradK = den « romantischen Wirrwarr » [lettre à Ewald Wasmuth, le 11 mars 1931, DLA]) des illustrations.

[45] Einstein pratique ce principe irrationnel dès « Bébuquin » : « Immer ist der Wahnsinn das einzig vermutbare Resultat. » (BA 1, 129 = « La folie est toujours le seul résultat probable. » [BW, 88]).

[46] Comme dans le cas de « Georges Braque » Einstein était obligé de faire traduire ses travaux afin de les publier après 1933 ; donc le titre français est authentique, mais la traduction n’a pas été faite ou a disparu. Cf. la lettre d’Einstein à Fritz Saxl, deuxième moitié du mai 1935 (WIA).

[47] Une raison de plus pourquoi il n’est pas logique de postuler une rupture entre une phase « subjectiviste » et « matérialiste » ; mais la thèse d’Heidemarie Oehm est dépassée depuis longtemps.

[48] Cf. Kiefer : Carl Einstein et le surréalisme ‒ entre les fronts et au-dessus de la mêlée (Bataille, Breton, Joyce), in : http ://melusine-surrealisme.fr/wp/?p=2069. La réception einsteinienne de la psychanalyse est tardive, mais dans sa lettre à Sigmund Freud du 8 mars 1930 il lui affirme « quelle influence immense [ses] travaux avaient exercé sur la jeunesse intellectuelle ici » (tradK = « welch ungeheuren Einfluss [seine] Arbeiten auf die geistige Jugend hier ausgeübt haben » [FML]).

[49] Le marchand d’art Ambroise Vollard avait proposé à Braque d’illustrer un livre poétique de son choix. Le choix de Braque de s’inspirer d’Hésiode était inattendu ‒ et l’influence de la part d’Einstein, spécialiste de mythologie et connaisseur d’Hésiode (cf. index BA 3), évidente ! Les deux amis passaient beaucoup de temps ensemble à Paris et à Varengeville.

[50] http://www.musee-lam.fr/wp-content/uploads/2011/06/theogonie_FR1.pdf. Les seize gravures terminées avant la mort de Vollard ont été exposées au Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut de Lille, 7 juin – 28 août 2011. Le musée ignore visiblement le rôle que joue Carl Einstein dans la production de « Théogonie ».

[51] Einstein à Ewald Wasmuth, 1932 (DLA). Einstein reproduit la gravure « Héraclès » dans GBZi, 12 = GBKo, 22.

[52] Gérard Durozoi et Bernard Lecherbonnier (Le Surréalisme. Théorie, thèmes, techniques, Paris : Larousse 1972 [coll. Thèmes et textes], p. 196) parlent de « poétisation » qui est plus élégant, mais j’insiste sur le fait qu’il s’agit du discours théorique d’Einstein, et non de la pratique elle-même ; pour plus de détails, une éventuelle influence d’Aragon, cf. Kiefer : Diskurswandel im Werk Carl Einsteins. Ein Beitrag zur Theorie und Geschichte der europäischen Avantgarde, Tübingen : Niemeyer 1994 (Communicatio. Studien zur europäischen Literatur- und Kulturgeschichte, vol. 7), pp. 449 sqq.

[53] Einstein : Braque der Dichter, in : Cahiers de l’Art, année 8 (1933), n° 1-2, pp. 80-82 ; trad. par Bertrand Badiou et Jean-Claude Rambach « Braque le poète » (in : Avant-Guerre, n° 2 [1981] : Sur l’art, pp. 9-14).

[54] Au début, le modèle (absurde) était la peinture, la « pictura » horatienne. Aussi le deuxième paradigme d’Einstein, le signe poétique, est loin du « nominalisme » surréaliste ; cf. Siepe : Le lecteur du surréalisme, pp. 52sq.

[55] Einstein : Introduction (sans titre) in : Georges Braque, Kunsthalle Basel, 9. April – 14. Mai 1933. In memoriam Emanuel Hoffmann [catalogue], pp. 5-7, ici p. 5. Cette citation est préfiguré dans K 1, 76 : « Er [Braque] schuf sich eine Grammatik erfundener Formen, eine kanonische Syntax. » Einstein corrige « kanonisch » (« canonique ») par le contraire « variabel » (K 3, 101) puisqu’en 1926 il n’avait pas encore compris.

[56] La traduction récente est moins radicale : « parler et peindre ‒ chacune de ces activités a sa manière propre. » (GBKo, 15). Nonobstant Einstein avait autorisé son traducteur contemporain.

[57] TradK = « Totenbuch des Ich » (B II, 17); on ne peut pas utiliser « livre des morts » [du moi] qui serait pourtant moins catholique et plus égyptien, mais avec un deuxième complément.

[58] Cf. le chapitre « Ethnologie im Selbstversuch » in : Kiefer : Diskurswandel im Werk Carl Einsteins, pp. 467 sqq.

[59] B. J. Kospoth : A New Philosophy of Art, in : Chicago Sunday Tribune. European Edition, n° 4932 (18 janvier 1931), p. 5.

[60] Cf. Sibylle Penkert : Carl Einstein. Beiträge zu einer Monographie, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht 1969 (Palaestra, vol. 255), p. 18.

[61] Cf. Einstein à Tony Simon-Wolfskehl, 1923 : « Den zweiten Teil Bebuquin mache ich fertig ‒ wenn wir zusammen sind. » (CEA, 409 = « Je vais terminer la deuxième partie du Bébuquin dès que nous serons ensemble.» [tradK]).

[62] Einstein projette sa situation d’écrivain exilé dans la prophétie fatale d’une tireuse de carte d’un Lunaparc à Karlsruhe : « Je te [Béb] vois tout seul et abandonné assis dans une mansarde dans un pays étranger et tu mourras de tes rêves paralysants » (tradK = « ich sehe dich [Beb] ganz allein und verlassen in einer mansarde in einem fremden land und du wirst an deinem laehmenden träumen sterben » [B II, 19]).

[63] Cf. Marianne Kröger : Das « Individuum als Fossil » ‒ Carl Einsteins Romanfragment « BEB II ». Das Verhältnis von Autobiographie, Kunst und Politik in einem Avantgardeprojekt zwischen Weimarer Republik und Exil, Remscheid : Gardez! 2007 (Komparatistik im Gardez!, vol. 5) qui discute tous les approches essentiels. Je souligne le fait que « BEB II » n’est pas une autobiographie de Carl, mais une biographie romancée de Béb qui n’est pas « individuum » dans le sens classique, mais dans le sens de Nietzsche « dividuum » moderne (Nietzsche : Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, vol. 2 : Menschliches, Allzumenschliches, p. 76 = «Humain, trop humain. Introduction et notes par Angèle Kremer-Marietti, trad. par Alexandre Marie Desrousseaux et H. Albert, Paris : Le Livre de Poche 1995 [Classiques de la philosophie], p. 84 ), type instable dans lequel Einstein se reflète comme Bébuquin aurait pu le faire, s’il ne s’était détourné du labyrinthe de miroirs « afin d’éviter toute réflexion sur sa personne » (BW, 11 = « um allen Überlegungen über die Zusammensetzung seiner Person vorzubeugen » [BA 1, 92]).

[64] « Lingua. / Kind wie Eli sprechend spielt ‒ die dann absterbenden maerchen ‒ » (tradK = « Lingua. / l’enfant joue en parlant comme Eli ‒ par cela les contes de fée meurent »). Eli (ou Eli Coingule etc.) est une figure des rêves de Béb qui pourtant, lui, fait la même expérience négative du langage « rationnel » qui arrache l’enfant de son « âge de contes merveilleux » (tradK = « Märchenalter » : cf. Charlotte Bühler : Das Märchen und die Phantasie des Kindes, Leipzig : Barth 1918).

[65] Jean Piaget : Le langage et la pensée chez l’enfant. Etudes sur la logique de l’enfant, Neuchchâtel u. Paris : Neuchchâtel et Paris : Delachaux & Niestlé 1976 (9e éd.; 1ière éd. 1923).

[66] Le texte oscille fort entre « vérité » et « poésie/fiction » ; p. ex. dans « BEB II » la bande de Béb a peur de la comète de Halley (B II, 9 et 19) qui n’était visible que d’avril à mai 1910 en Allemagne ; Einstein avait alors 25 ans (cf. sa lettre à Emilie Borchardt, 1910 (Schweizerisches Institut für ägyptische Bauforschung und Altertumskunde, Le Caire).

[67] Kant est aussi pour Hugo Ball « l’ennemi numéro un » (Ball : La Fuite hors du temps, p. 39 = « der Erzfeind » [Die Flucht aus der Zeit, p. 14]).

[68] Ernst Cassirer : Philosophie der symbolischen Formen, vol. 2 : Das mythische Denken, Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1977 (1ière éd. 1924), p. 209. Le chapitre « Die Herausbildung des Selbstgefühls aus dem mythischen Einheits- und Lebensgefühl » (ebd., pp. 209 sqq.) = « L’émergence du sentiment de soi à partir du sentiment mythique de l’unité et de la vie » (in : La philosophie des formes symboliques, vol. 2 : La pensée mythique, trad. par Jean Lacoste, Paris : Les éditions de Minuit 1972 [Coll. Le sens commun], p. 207) pourrait servir de titre à tout ce qu’Einstein écrit à propos de langage et cosmogonie dans « BEB II ».

[69] Einstein est lecteur de Pascal à plusieures reprises et, de toute évidence, prend le philosophe au sérieux.

[70] Cf. AWE, 21 sq. ; cf. aussi la lettre d’Einstein à André Gide en 1923 : « une grande maison d’édition m’a demandé de diriger la maison. Peut-être que j’accepte. » (FJD). Il n’accepta point, et il prit aussi ses distances envers un engagement au Bauhaus (cf. ses lettres à Tony Simon-Wolfskehl 1923, particulièrement CEA, 412).

[71] Je ne discute pas ici comment les Nazis ont construit leur « mythe du 20e siècle » (Alfred Rosenberg) – qui était sans aucun doute efficace (non seulement à cause des sections d’assaut [SA]), de sorte que Breton et Bataille pensent à profiter des mêmes mécanismes, en particulier de « l’aspiration fondamentale des hommes […] au fanatisme » (OCBr 2, 499 et OCBa 1, 382). En composant « surréalisme » et « fascisme » ils conçoivent l’idee fatale d’un « surfascisme » (OCBr 2, 1665). La discussion du mythe cher aux surréalistes, y inclus Einstein, et aux national-socialistes reste à approfondir.

[72] Nietzsche : Considérations inactuelles I : David Strauss, l’apôtre et l’écrivain, in : Fragments pothumes (Eté 1872 – hiver 1873-1874). Textes et variantes établis par Giorgio Colli et Mazzino Montinari, trad. par Pierre Rusch, Paris : Gallimard 1990, p. 17-89, ici p. 22. Je cite le passage prophétique et ambigu de Nietzsche en entier : « La civilisation, c’est avant tout l’unité du style artistique à travers toutes les manifestations de la vie d’un peuple. Mais le fait de beaucoup savoir et d’avoir beaucoup appris n’est ni un instrument nécessaire ni un signe de la civilisation et, au besoin, s’accorde parfaitement avec son contraire, la barbarie […]. » (= « Kultur ist vor allem Einheit des künstlerischen Stiles in allen Lebensäußerungen eines Volkes. Vieles Wissen und Gelernthaben ist aber weder ein nothwendiges Mittel der Kultur, noch ein Zeichen derselben und verträgt sich nöthigenfalls auf das beste mit dem Gegensatze der Kultur, der Barbarei […]. » [Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, vol. 1 : Unzeitgemäße Betrachtungen I, p. 163]). Einstein poursuivit l’idée d’unité stylistique et culturelle dès son voyage en Egypte en 1910 (cf. sa lettre à Emilie Borchardt, 1910 : « in Ihrem land bekam ich die strengste und vollkommenste anschauung von stil, künstlerischer tradition und gesamtkultur. » [tradK = « c’est dans votre pays que j’eus la plus sévère et parfaite vision de style, tradition artistique et culture totale. »]). Bien qu’il reconnaisse la supériorité du « protée » Picasso, il lui préfère finalement Braque ; cf. Kiefer : Diskurswandel im Werk Carl Einsteins, p. 321.

[73] Liliane Meffre a traduit ce paragraphe la première, in : id. : Carl Einstein et la problématique des avant-gardes dans les arts plastiques, Berne et al. : Peter Lang 1989 (Contacts. Sér. III : Etudes et documents, vol. 8), p. 134, et in : Carl Einstein 1885-1940. Itinéraires d’une pensée moderne, Paris : Presses de l’Université de Paris-Sorbonne 2002, p. 295 ; elle constate déjà « des lacunes » dans la traduction qu’elle suppose d’Augustin Souchy. Grâce à Marianne Kröger qui mit le texte français original à ma disposition, j’ai pu préciser qu’Einstein a omis juste le deuxième paragraphe dans son allocution radiophonique (en allemand ou français ‒ personne ne le dit), ou bien les éditeurs l’ont supprimé puisque cette réflexion grammaticale sophistiquée apparaît déplacée dans le contexte politique ; cf. Einstein : La colonne Durruti, in : Brochure éditée par les Services Officiels de Propagande de la C.N.T. – F.A.I. Avenida Buenaventura Durruti, 32 Barcelone (Espagne), Seix y Barral, Empresa colectivizada, Barcelona – España (Prix : 1 fr. 50), pp. 18-20.

[74] Cf. Kiefer : Modernismus, Primitivismus, Romantik – Terminologische Probleme bei Carl Einstein und Eugene Jolas um 1930, in : Jahrbuch zur Kultur und Literatur der Weimarer Republik, vol. 12 (2008), pp. 117-137.